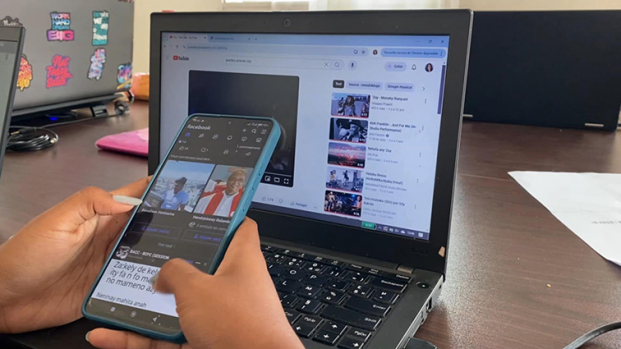

Le pays enregistre aujourd’hui près de 3,9 millions d’utilisateurs du réseau social Facebook, selon les données du rapport « Digital 2025 », le guide ultime sur l'évolution du monde numérique. Ce chiffre, en constante augmentation, illustre l’ampleur de la digitalisation de la société malagasy, mais soulève également de sérieuses préoccupations quant à la circulation massive d’informations non vérifiées. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen pour véhiculer et partager des informations, bonnes ou mauvaises, recoupées ou non. Madagascar n’est pas épargné par la prolifération de fausses informations. De leur côté, beaucoup d’internautes ne se soucient pas de la véracité d'une publication et la croient bêtement, engendrant parfois des comportements haineux.

Afin de responsabiliser les citoyens, l’ONG « Human Development Action » (HDA), en collaboration avec la Commission nationale malagasy auprès de l’UNESCO(Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), met en œuvre le projet intitulé « Utilisation responsable des réseaux sociaux ». Ce programme de sensibilisation, soutenu par le Programme de participation 2024-2025 initié par l’UNESCO, vise à renforcer la capacité des citoyens, en particulier les jeunes, à adopter un comportement critique, éthique et responsable dans l’espace numérique.

La sensibilisation et l'éducation des citoyens jouent un rôle important dans l'utilisation des réseaux sociaux dans le pays. D’après Felantsoa Andriantiana, chef de mission au sein de l’ONG HDA, ce projet contribue à la lutte contre la désinformation et à la consolidation d’une société mieux informée, plus vigilante et respectueuse des droits fondamentaux. Avant de publier une information sur les réseaux sociaux, il vaut mieux passer sur quelques étapes importantes comme la vérification de la source et le contenu.

Anatra R.

Examiner la source

Identifier l’auteur de la publication, la page ou le site d’origine, et évaluer leur crédibilité constituent la première étape. La fiabilité d’une information dépend étroitement de celle de sa source.

Croiser les informations

Lorsque plusieurs comptes ou plateformes abordent un même sujet, il convient de comparer les versions pour s’assurer de la cohérence des faits rapportés.

Analyser le contenu

Une lecture attentive du texte permet de repérer les signes de désinformation : erreurs grammaticales, propos excessifs, absence de références, ou encore montage douteux d’images. Tous ces éléments doivent éveiller la vigilance.

Vérifier la date de publication

La circulation d’informations anciennes, sorties de leur contexte, peut induire en erreur. Il est donc essentiel de vérifier la temporalité des faits évoqués.

Se méfier des contenus émotionnellement chargés

Les fausses informations exploitent fréquemment l’émotion pour favoriser leur diffusion. Une réaction émotionnelle intense devrait inciter à redoubler de prudence, et non à partager immédiatement.

Consulter une personne compétente

En cas de doute, il est recommandé de s’adresser à un professionnel du domaine concerné afin d’obtenir un avis éclairé.