Les 25 et 26 septembre, Antananarivo a sombré dans une violence rare. En quelques heures, les quartiers commerçants du centre et des périphéries proches ont été dévastés : boutiques pillées, entrepôts incendiés, vitrines éventrées.

Une violence urbaine d’une ampleur inédite depuis plus d’une décennie qui laisse derrière elle un paysage d’éclats et de ruine. Derrière les images de chaos, une autre réalité se dessine : celle d’une Capitale économiquement sinistrée. Ces deux nuits de saccage entraînent des vies brisées et des mois voire des années de reconstruction matériels, psychologiques et morales.

Une ville meurtrie

Dès l’aube du 27 septembre, la ville s’est réveillée dans le silence, traversée par une odeur de fumée et de cendres. Dans les allées dévastées de Tana waterfront d’Ambodivona, Tanjombato, Analamahitsy ou Ankazomanga, les rideaux de fer sont restés baissés pendant plusieurs jours, les trottoirs sont jonchés de débris. Des commerçants, hagards, dressent des bilans dérisoires.

« J’ai tout perdu », souffle Miora, vendeuse de vêtements. « Le stock, les étagères, jusqu’à la caisse. J’avais cinq employés. Je ne sais pas si je pourrai les reprendre. »

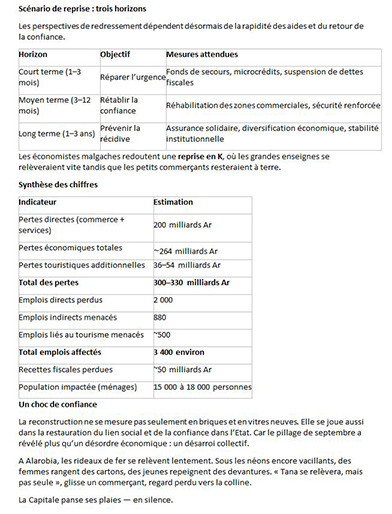

Le premier chiffrage est vertigineux : 200 milliards d’ariary de pertes directes, 2 000 emplois supprimés annonce le Président de la République. A première vue, les commerces concentrent 80% des pertes enregistrées, les services et la logistique le reste. « En une nuit, j’ai perdu vingt ans de travail », confie un autre commerçant d’Ambodivona, les yeux rougis par la fatigue et le désespoir.

Ces entreprises, petites ou grandes, faisaient vivre une multitude d’autres : artisans, livreurs, agents de sécurité, transporteurs. C’est cette toile invisible — les emplois indirects — qui s’effiloche aujourd’hui.

Même ceux qui ne travaillent pas directement avec ces commerçants victimes de pillage sont touchés par le drame. « Mon locataire qui travaillait au China mall, et dont toutes les boutiques sont pillées, vient de m’annoncer qu’il va partir car il ne peut plus s’acquitter du loyer. Il ne sait même pas ou il va aller », se désole, impuissante, Fitia Ratsimandresy propriétaire de petits appartements mis en location. Ces travailleurs consomment, prennent le bus, envoient leurs enfants à l’école. Autant de victimes collatérales de ces pillages.

L’économie urbaine à genoux

Les économistes parlent d’un effet domino. Au-delà de ces dégâts matériels, c’est tout un écosystème de petits emplois, de sous-traitants, de vendeurs ambulants qui s’effondre. Chaque commerce détruit entraîne la chute de plusieurs activités dépendantes : livreurs, grossistes, restaurateurs....

En appliquant les multiplicateurs usuels du commerce (1,3 à 1,4) et des services (1,4 à 1,6), les pertes globales s’élèvent à près de 264 milliards d’ariary.

Environ 880 emplois indirects sont menacés, en plus des 2 000 déjà perdus. Si l’on compte les familles concernées, près de 15 000 personnes pourraient être affectées.

Le tourisme, victime collatérale de l’image

L’impact dépasse les frontières urbaines. Le secteur tourisme, déjà fragile, subit un revers brutal. Les chancelleries occidentales, dont le Quai d’Orsay, ont émis des avis de vigilance renforcée ou déconseillé les déplacements non essentiels vers le pays. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs hôtels ont enregistré des annulations massives. Le Président Andry Rajoelina lui-même a évoqué l’onde négative : « plusieurs touristes étrangers ayant annulé leurs hôtels », a-t-il déclaré.

Madagascar, qui accueillait plus de 300 000 visiteurs étrangers en 2024, espérait retrouver son niveau d’avant-pandémie. Cette trajectoire est compromise.

Selon les projections des opérateurs, une baisse de 20 à 30% du nombre de touristes pourrait être observée dans les mois à venir, soit 36 à 54 milliards d’ariary de pertes supplémentaires.

Les artisans, chauffeurs et guides touristiques de la Capitale en ressentent déjà les effets. « Les étrangers ont peur. Nous, on perd notre saison », résume sobrement un guide d’Andohalo. Sans oublier le marché des arts malagasy dont les touristes sont les principaux clients.

Les premières mesures présidentielles

Face à la gravité du choc, le Président Andry Rajoelina a convoqué à Iavoloha les représentants du secteur privé pour une réunion d’urgence. A l’issue de cet entretien, il a annoncé une série de mesures destinées à soutenir les victimes des pillages et relancer les activités économiques durement frappées.

Le Chef de l’etat a promis la mise en place de crédits à taux zéro, garantis par l’Etat, afin de permettre aux commerçants et petites entreprises de redémarrer rapidement. Il a également évoqué une exonération temporaire d’impôts et de taxes pour les entreprises sinistrées, ainsi que la suppression de certains droits de douane sur les équipements et marchandises nécessaires à la reprise.

L’Etat s’est aussi engagé à prendre en charge une partie des intérêts bancaires pour les prêts en cours, une mesure destinée à éviter un effet domino sur le système financier. Enfin, un comité spécial de coordination sera créé pour recenser les pertes, évaluer les besoins et assurer le suivi des aides.

Ces annonces traduisent la volonté politique d’éviter une crise de liquidité chez les PME, mais leur application concrète n’est pas facile.