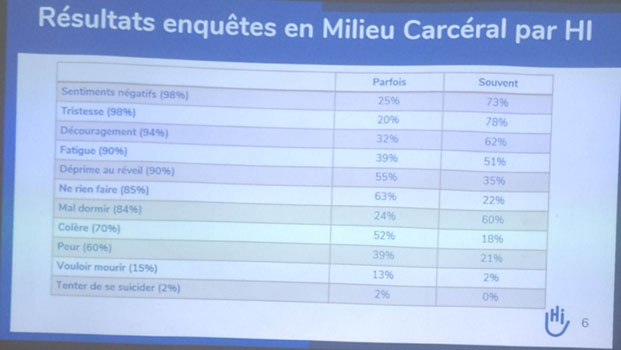

Malnutrition, mauvaises conditions de vie, dépression, etc. La plupart des personnes détenues dans les prisons malagasy sont en détresse psychologique. Les résultats des enquêtes menées par l’ONG « Humanité et inclusion » (HI) en 2010, 2012 et 2014, dans quelques établissements pénitentiaires (EP) à Madagascar, le confirment. En fait, 64 % des détenus trouvent que leurs conditions de vie sont très mauvaises d’une manière générale. Presque toutes les personnes incarcérées ont des sentiments négatifs. Elles sont tristes, découragées et fatiguées. 9 détenus sur 10 dépriment dès leur réveil et la majorité ont du mal à dormir. Plus de la moitié d’entre eux ressentent de la colère et de la peur. Certains veulent même mourir, avec une minorité qui a tenté de se suicider.

« La malnutrition a un impact sur la santé mentale des détenus et provoque un sentiment de dépression, d’angoisse, d’anxiété et de détresse psychologique profonde. De plus, les mauvaises conditions d’hygiène entraînent des problèmes de santé mentale et d’insécurité au sein des EP. Le problème d’accès à l’eau peut provoquer des révoltes et de la violence entre les personnes incarcérées », rapporte Cynthia Mamy, responsable auprès de HI. Suite à ces enquêtes révélant des situations chaotiques, ladite organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale a décidé d’intervenir, en menant des activités et des projets de soutien et d’accompagnement psycho-social pour les détenus.

Aucun budget pour la santé

Tout mène aux problèmes de santé en milieu carcéral. Pourtant, les EP ne disposent pas de budget pour la prise en charge sanitaire des détenus. Outre le manque, voire l’absence de médicaments dans les infirmeries, seules les prisons d’Antanimora et de Tsiafahy disposent de médecins traitants. Pour les autres établissements, des infirmiers pénitentiaires se chargent des consultations des incarcérés, selon les informations recueillies auprès de HI. « Un infirmier pénitentiaire s’occupe de 500 détenus. De plus, il ne bénéficie pas de formation ou renforcement de capacité. Des détenus en "corvée santé" servent d’assistants pour ce personnel de soins, par exemple en apportant les échantillons d’analyse dans les laboratoires. Ils entrent en renfort sans accompagnement », informe Cynthia Mamy, responsable auprès de HI. « Lors d’une visite d’un EP, notre directeur a été étonné que l’infirmerie de l’établissement ne disposait que d’une table et d’une bicyclette. Les médicaments y faisaient défaut. Certaines associations et ONG en octroient comme dons, mais ces médicaments suffisent pour une semaine, voire un peu plus, et retour à la case départ », ajoute-t-elle.

D’un autre côté, l’évacuation sanitaire d’un détenu s’avère compliquée, avec les procédures à suivre. « Il faut une autorisation du tribunal pour que les détenus malades puissent faire des consultations ou être hospitalisés ailleurs. Le cas de certains s’aggravent en attendant cela », souligne notre source. Cependant, ce sont les familles des détenus qui s’assurent de leur prise en charge sanitaire, y compris les évacuations et hospitalisations. A l’exemple des femmes enceintes de la maison centrale d’Antanimora, les agents pénitentiaires les escortent pour les consultations prénatales au CSB II d’Ampasanimalo, centre de santé partenaire de l’établissement. Dans la prison d’Ambalatavoahangy Toamasina, la santé des femmes incarcérées semble négligée que celle des hommes, selon le reportage effectué par une journaliste sur place en 2021. Lors de leur accouchement, elles n’ont droit qu’à 5 heures de pause avant de retourner en prison. Cette situation impacte sur la santé physique et mentale des détenues…

Patricia Ramavonirina

« Santé pour tous : droit des femmes incarcérées ». Tel a été le thème du premier rendez-vous du REMAPSEN Madagascar (Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement), hier au siège de l'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM), sis à Ambohidahy. Une occasion pour les panélistes émanant de HI d’exposer les résultats des enquêtes menées en milieu carcéral ainsi que de présenter les projets et activités de l’ONG dans les prisons malagasy. Le rendez-vous a été une occasion pour les journalistes de recueillir des informations liées à la santé ou à l’environnement dans le pays, auprès des spécialistes.

Né le 13 juin 2020 en Côte d’Ivoire, le REMAPSEN est une organisation africaine des médias partenaires de tous les programmes de santé et d'environnement dans le domaine de la communication. Le réseau est opérationnel à Madagascar depuis novembre 2021. REMAPSEN Mada regroupe une vingtaine de journalistes engagés pour la promotion de la santé et de l’environnement. Il a pour mission d’engager les médias malagasy à assurer une bonne communication qui, par la suite, amènera la population à limiter les dégâts et à adopter de nouveaux comportements favorisant les bonnes pratiques en matière de santé et d’environnement.

Publié dans

Société

Milieu carcéral - Bon nombre de détenus en détresse psychologique

Publié le vendredi, 31 mars 2023Fil infos

- Cœur et carrière - Ces couples unis par la passion et la vocation

- Salaire minimum à 300.000 ariary - Une victoire qui oublie 95 % des travailleurs

- Professeur Henri Rasamoelina - « L’ombre de la France plane toujours ! »

- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »

- La Vérité devient hebdomadaire

- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine

- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis

- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa

- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines

- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés

Editorial

-

Opération délicate

Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !