Super User

Du bluff à la farce

De qui se moque-t-on ! Dans ce beau pays qui est le nôtre, on se permet de mener en bateau le peuple. Et cela, sans aucun souci ni respect d’autrui. A Madagasikara, certains acteurs de la vie politique nationale foulent aux pieds les principes de base de l’éthique politique.

Coup de bluff ! Les membres du RMDM persistent et signent pour la tenue d’une consultation nationale prévue pour le 10 août. Jusque-là, rien de répréhensible dans la mesure où dans une République respectant le minimum de la démocratie, on ne jette pas des bâtons dans les roues de la liberté de réunion et d’expression. Chaque citoyen jouissant pleinement de ses droits civiques peut librement exprimer son opinion. Ainsi, la liberté de presse, à titre d’exemple, est une chose vécue au quotidien à Madagasikara surtout à l’avènement de ce régime issu des élections libres à partir de 2018.

Seulement voilà, dans le contexte précis auquel le pays traverse en ce moment-ci, l’état d’urgence sanitaire, il existe des restrictions, jusqu’à empiéter la liberté individuelle, auxquelles tout le monde, sans exception, doit impérativement se soumettre. Toute manifestation ou réunion publique à plus de cinquante individus est formellement interdite et ce pour éviter la propagation rapide de la Covid-19.

Au-delà de cette consigne ignorée par les meneurs du RMDM, on ne peut pas s’empêcher de relever le coup de bluff sciemment voulu. En effet, les compagnons de Tsarahame clamaient fort que 10 000 sympathisants ou autres participeront à la consultation de ce 10 août. Pour une plateforme ne jouissant pas d’une adhésion populaire comme telle, il s’agit quand même d’un effectif plus qu’éloquent. Le RMDM ne dispose aucune base réelle et donc c’est une vulgaire blague ou un banal bluff de claironner qu’on va réunir 10 000 participants. La preuve, le jour J, le 10 août, il n’y avait à tout casser que 200 personnes présentes. Et Dieu sait de quelle manière a-t-on pu les ramasser ! Par quelles espèces sonnantes et trébuchantes ?

Le choix de la date du 10 août n’est pas, comme on le sait, le fruit du hasard ou anodin. On voudrait rééditer la « tuerie » d’Iavoloha. Quelle bourde ! Attention Monsieur Ravalomanana et consorts, on n’est pas dupe !

Mais la comédie qui se joue à l’intérieur de la gesticulation de ces grosses têtes du RMDM, des marionnettes de l’ancien président Ravalomanana ou, à forte raison, de son allié de circonstance Rajaonarimampianina, fait tiquer plus d’un. Quand on se donne le temps fou de décortiquer les « résolutions » de cette pseudo-consultation, force est de soulever une farce au goût âpre qui se dégage. La conclusion en trois points de la commission juridique fait tomber des nues : « 1/ Condamne le non-respect de l’Etat de droit. 2/ Condamne l’utilisation de la Justice et les Forces de l’ordre à des fins politiques pour réprimer les opposants du régime. 3/ Exige le respect de la liberté d’expression, la liberté de presse et l’accès des opposants à la radio et la télévision publiques ».

Encore une fois, de qui se moque-t-on ? Comment un Ravalomanana ou un Rajaonarimampianina osent-ils monter au créneau et proférer de telles énormités ?

Du bluff à la farce, le RMDM amuse bêtement la galerie !

Ndrianaivo

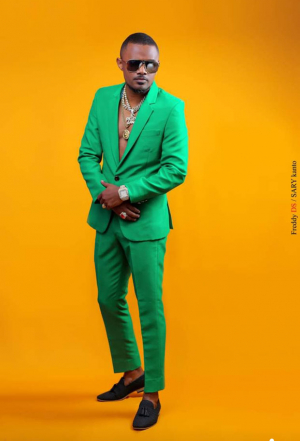

Des footballeurs en mode « BoGasy » - Un rêve d’habiller des stars réalisé !

Cela fait une dizaine d’années que la marque « BoGasy Madagascar » a été créée par Hasimalala Kelhie, une jeune femme pleine de ressources et d’énergie. Après tant de recherches et de professionnalisme, ladite marque a été lancée officiellement l’année dernière. Depuis, les commandes se sont multipliées et beaucoup de Malagasy et même d’étrangers s’y intéressent. Non seulement, la marque BoGasy s’est fait un nom auprès des fashionistas malagasy mais a également été applaudie par les fans du ballon rond à Madagascar et même à l’international en habillant le footballeur international français Kylian Mbappé.

Un joueur de PSG en mode BoGasy Madagascar

« Une amie guadeloupéenne est venue à Madagascar en décembre 2019. En étant une proche de la famille Mbappé, elle m’a proposée de lui offrir un ou deux des costumes pour voir. J’ai donc accepté juste comme ça. Il a reçu deux tenues confectionnées à l’aveuglette à partir de sa morphologie vue sur ses innombrables photos, le mois de janvier dernier. Mais c’était le jour J, c’est-à-dire le jour de la finale de la coupe de France 2020 que j’ai appris que Kylian Mbappé est bel et bien vêtu d’une de mes créations. Je ne le connaissais pas, il était juste un sportif de haut niveau français pas plus célèbre qu’Abel Anicet ou encore Bolida», nous a confié Hasimalala Kelhie. « J’ai toujours rêvé d’habiller les stars. Tout a commencé en 2009 lorsque j’ai décidé d’habiller en tee-shirt BoGasy mes camarades de classe de seconde. A l’époque, le projet n’était qu’une illusion mais 10 ans plus tard, les idées ont été reprises d’une manière encore plus intéressante », souligne-t-elle.

Habilleuse des Barea

Qui n’enviait pas ces jeunes hommes toujours photographiés en maillot trempé de transpiration mais qui ont été vêtus de beaux costumes signés BoGasy. Et oui, la jeune femme a décroché le paquet en étant l’habilleuse des footballeurs les plus appréciés de toute une population à Madagascar et pourquoi pas dans le monde entier. « La rencontre avec les Barea a été tout simplement providentielle. Mon rêve d’enfant d’habiller de grandes stars s’est finalement concrétisé », s’éclate-t-elle.

Une femme unique et indépendante

Composée de 15 personnes, la société BoGasy Madagascar, pilotée par Hasimalala Kelhie avec le célèbre chanteur Shyn comme ambassadeur et l’attaquant des Barea Lalaina Nomenjanahary connu sous le nom de Bolida comme égérie, réalise des vêtements « Classique Chic » avec 11 talentueux couturiers. La propriétaire de la marque Bogasy est une conseillère en image et en stylisme. Toutefois, elle n’a pas suivi des études de couture. C’est une jeune femme qui veut faire connaitre Madagascar dans le monde entier à travers ses productions.

« A l’université, je me suis intéressée à la communication. Une fois les cursus universitaires terminés, j’ai suivi une formation en ligne chez IRD Paris pour être conseillère en image. Au cours de mon parcours académique, j’ai appris à parler quatre langues qui sont le malagasy, le français, l’anglais et le mandarin. Ma carrière professionnelle a débuté en tant que commerciale chez un opérateur téléphonique. Avec les expériences acquises, je me suis lancée progressivement dans mon domaine d’étude en montant une agence de voyage et de communication. Un large moment s’est écoulé, j’ai fini par créer une boîte spécialisée dans l’organisation événementielle et la décoration. J’ai franchi pas mal d’étapes avant d’être aujourd’hui avec BoGasy Madagascar», a-t-elle révélé.

A la hauteur de ses talons, elle surpasse et demeure toujours efficace. Récemment, elle vient de lancer sa collection femme « Queen Dom ». Ce mois d’août, elle se concentre à trouver les mannequins qui défileront avec la marque BoGasy. Et prochainement sera lancé un projet de formation « VIP Man ». Les détails seront fournis au moment venu nous a-t-elle conclu au cours d’une interview exclusive.

K.R.

Infrastructures touristiques - La population locale, principal bénéficiaire

Les infrastructures touristiques génèrent de multiples retombées sur l’économie et profitent à la population locale. Selon les statistiques de 2011, ce secteur transversal représente 28,9 % des rentrées en devises à travers les recettes touristiques. Il contribue ainsi au développement économique. De plus, celui-ci génère de nombreux emplois directs et indirects, dont le commerce, l’agriculture, l’artisanat, etc. Pour le groupe Kimony Lodges and Resort, environ 400 emplois directs et plus de 1 000 autres indirects ont pu être générés auprès de 5 villages, à savoir Kimony village centre, Kimony plage, Kirintsy be, Ambalanomby et Andimaka.

En s’investissant dans le secteur depuis une dizaine d’années, le groupe travaille de plus en plus en faveur des autochtones, outre sa contribution au développement du tourisme à travers le packaging des nouveaux hôtels. La population locale est prioritaire pour les activités menées dans la Région de Menabe. Les autochtones sont les premiers à être embauchés et formés dans les hôtels et restaurants du groupe. Aussi, ce dernier investit dans la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), en œuvrant dans la construction d’écoles ou encore de forages afin de faciliter l’accès à l’eau potable pour les villageois. Cette action contribue à la baisse du taux de mortalité infantile et la lutte contre la bilharziose. Actuellement, plus de 5 points d’eau sont en place.

Outre le volet social, Kimony Lodges and Resort participe à l’amélioration de l’environnement naturel, en faisant des reboisements massifs dans les zones dénudées ou dégradées. Le groupe collabore avec des partenaires locaux pour mener des reboisements de mangroves dans les zones marécageuses depuis maintenant 2 ans. « Grâce à nos infrastructures hôtelières et nos investissements, on fait connaître la richesse de la Région, comme le cas à Menabe. On fait connaissance à la valeur locale, que ce soit de la culture matérielle ou immatérielle, sans parler de la beauté naturelle», a confié Abdulla Danil, PDG dudit groupe.

Recueillis par Patricia R.

Rapatriement de 1 600 Malagasy - La procédure est enclenchée !

Le premier vol pour samedi. L’Europe sera la première destination du vol de rapatriement effectué par la compagnie Air Madagascar. Cette initiative fait notamment suite à la déclaration du Président de la République, Andry Rajoelina, lors de son intervention dimanche dernier, sur la chaîne locale pour annoncer les nouvelles mesures adoptées pour les deux prochaines semaines. Dans un communiqué, Air Madagascar a donc annoncé que : « le premier vol de rapatriement au départ de l’extérieur vers Madagascar est programmé le samedi 15 août prochain reliant Paris-Marseille-Antananarivo », soit le début d’une série de vols avec une fréquence d’un vol par semaine. Mais les détails de chaque rapatriement seront dévoilés ultérieurement. Les ressortissants malagasy souhaitant regagner le territoire via ce vol devront alors rejoindre l’une de ces villes. Depuis le début du confinement et la suspension de toute liaison aérienne et maritime, près de 1 600 ressortissants malagasy bloqués à l’étranger ont en effet demandé l’organisation de vols de rapatriement pour pouvoir rentrer au pays. Toutefois, à cette période, le risque de transmission était encore trop grand empêchant toute organisation. Depuis, ce risque s’est allégé, d’où la décision des autorités à procéder à ces vols de rapatriement. Cette procédure est ainsi menée conjointement par Air Madagascar et le ministère des Affaires étrangères.

Critères

Pour pouvoir bénéficier de ces vols, les futurs passagers devront alors passer en premier lieu par les représentations diplomatiques de Madagascar dans leur pays hôte. « Les personnes concernées seront invitées à approcher l’ambassade ou la représentation diplomatique de Madagascar pour procéder à leur inscription sur la liste de rapatriement. Seules ces entités officielles sont habilitées à recueillir les inscriptions et à établir les listes. Aucune inscription ne pourrait être effectuée ou reçue au niveau des agences de la compagnie », a expliqué la direction de la compagnie aérienne. Une fois triées et établies par les autorités, ces listes seront régulièrement communiquées au siège d’Air Madagascar à Antananarivo. Elle se chargera ensuite de contacter une par une, toutes les personnes inscrites sur la liste pour l’achat des billets. Dans tous les cas, des critères de sélection ont été mis en place. Ces critères permettront de définir les catégories de personnes prioritaires comme les missionnaires, les stagiaires, les fonctionnaires mais aussi les touristes bloqués et les étudiants présentant des preuves de vulnérabilité extrême. Cependant, des critères « d’utilité » devraient également être appliqués pour permettre par exemple au personnel médical de regagner au plus vite le territoire afin de contribuer à la lutte contre la propagation de cette pandémie de coronavirus.

Frais et billets

En termes de frais, le ministère des Affaires étrangères a précisé que : « les frais de transport aérien seront à la charge de l’intéressé. Seuls les contrôles sanitaires seront pris en charge par l’Etat malagasy ». « S’agissant de vols de rapatriement et donc de vols non-commerciaux, des tarifs spécifiques seront établis en fonction des liaisons effectuées. Et sur un même vol de rapatriement, un tarif unique sera appliqué », rassurent les responsables d’Air Madagascar. Ces tarifs sont d’ores et déjà consultables auprès des ambassades et des consulats de Madagascar. Comme les trois premières vagues de rapatriement à savoir en provenance de l’Afrique, de l’île Maurice et du Koweït, les passagers de ces vols devront se soumettre au test PCR et à une période de confinement de quatre jours dans l’attente des résultats. Si le test est négatif, ils pourront rejoindre leurs familles sinon, ils devront suivre le traitement. En tout cas, les rapatriements devront s’enchainer dans les prochaines semaines.

Rova Randria

Saoudi Pro League - Cinq choses à savoir sur Carolus

Carolus Andrea brille de mille feux. L’attaquant malagasy est l’un des meilleurs joueurs étrangers évoluant en Arabie Saoudite. Il s’agit de Carolus Andriamahitsinoro. Ce malgacho-algérien fait parler la poudre dans le Saoudi Pro League. Pas plus tard que ce weekend, il a encore trouvé les chemins du filet en offrant la victoire à son équipe l’Al Adalah avec deux buts à un dont le premier a été marqué à la 64eme minute de jeu. La cote de popularité de l’international malagasy a permis aux observateurs du championnat saoudien de le placer parmi les meilleurs de la compétition.

Meilleur buteur du championnat malagasy

Avant son coup-franc victorieux contre le Nigéria (2-0), Carolus a empilé les pions avec l'Académie Ny Antsika, son club formateur. Particulièrement lors de ses trois dernières saisons entre 2007 et 2010 lors desquelles l'avant-centre d'1m72 se faisait la terreur des stades malagasy. C'est simple, les Barea de Madagascar ont terminé consécutivement trois fois meilleurs buteurs du championnat national. Un sens du but singulier pour un triplé historique qui a logiquement attisé les convoitises des clubs d'Afrique du Nord. En particulier celles du WA Tlemcen, qu'il rejoint au mercato estival 2010.

Plus de 100 matches de première division algérienne

Que ce soit au WA Tlemcen puis à l'USM Alger, l'international malagasy s'est imposé partout où il est passé, usant de sa qualité de percussion et de débordement dans son couloir. Son meilleur exercice reste celui de 2011-2012 lors duquel Carolus a planté pas moins de 10 buts. Pas mal pour un ailier. En sept saisons algériennes, le joueur de 29 ans a soigné ses statistiques sur les pelouses algériennes : 26 buts pour 128 rencontres. Et il demeure très apprécié !

Battu en finale de Ligue des champions d'Afrique 2015

C'est le meilleur niveau de compétition qu'il ait atteint dans sa carrière. Au terme d'une saison 2014-2015 où il n'a jamais autant joué (38 rencontres toutes compétitions confondues) mais paradoxalement presque jamais aussi peu marqué (5 réalisations dont deux en C1 africaine), Carolus Andriamahitsinoro a participé à la finale de Ligue des champions d'Afrique 2015 avec l'USM Alger contre le TP Mazembe. Enfin, seulement au match retour, puisqu'il était suspendu lors du premier round. Titulaire sur son aile, le Malagasy n'a malheureusement pas pu empêcher une défaite logique des siens contre l'expérimenté club congolais (1-2, 2-0).

Il a la double nationalité malagasy et algérienne

Arrivé en terre nord-africaine du haut de ses 21 printemps, l'attaquant s'est parfaitement adapté au rythme de vie et à la culture algérienne. Sa double nationalité malagasy et algérienne ne l'a pas empêché de continuer de mouiller le maillot des Zébus de Madagascar à la suite de sa carrière.

Come-back manqué en 2018 à l'USM Alger

Parti pour l'Eden financier saoudien du club Ohod et pour un salaire (beaucoup) plus conséquent à l'été 2018, Carolus n'y a en contrepartie pas trouvé son compte sportivement. Contrarié par une blessure à un genou, le trublion offensif a vécu une saison contrastée, même décevante avec seulement deux petits buts en onze rencontres. A tel point qu'il aurait formulé à ses anciens dirigeants algérois son envie de come-back pour relancer sa carrière sportive. Très apprécié au sein de l'USMA pour son sérieux et sa polyvalence, il voit néanmoins un possible recrutement bloqué par le quota de joueurs étrangers du club. Le droitier a finalement rejoint Al-Adalah, toujours en Arabie Saoudite. Et a fini meilleur buteur de la saison 2018-2019 avec 22 réalisations. Ses performances durant la CAN s'inscrivent dans la continuité de cet exercice prolifique.

Recueillis par E.F.

Subventions à rembourser de la CNaPS - Les avis des syndicats divergent !

Certains sont d’accord, d’autres s’y opposent. Lors de son intervention à la chaine nationale, dimanche dernier, le Président de la République Andry Rajoelina a confirmé l’existence d’un budget destiné pour les subventions remboursables de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) pour les employés du secteur privé. Cette proposition fait toutefois l’objet d’une divergence d’options entre les syndicats des travailleurs, entre autres l’Union des syndicalistes autonomes de Madagascar (USAM) et la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA). Le premier s’oppose au remboursement des subventions proposées aux employés cotisants de la Caisse. Ses membres réclament l’octroi d’aide gratuite, au lieu d’un prêt, même sans intérêt. Comme argument, les syndicalistes avancent la difficulté endurée par les travailleurs en ce temps de crise alors que la CNaPS a les moyens de leur venir en aide. Les subventions remboursables constitueraient un endettement de plus, alors que les employés meurent à petit feu. Ils ont même fait une pétition pour confirmer leur protestation au projet.

Pour sa part, le SEKRIMA approuve la proposition présidentielle et la décision de la CNaPS sur le déblocage des subventions remboursables. Celles-ci allègeront les problèmes financiers des employés en détresse, d’autant plus que leur remboursement se fera sans intérêt. « Normalement, la CNaPS n’est pas une entité proposant ce genre de service à ses affiliés. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle en cette situation exceptionnelle. Après leur concertation, les membres du Conseil d’administration de la Caisse ont pu trouver un consensus pour la facilité de remboursement du prêt. Un décret y afférent est attendu pour bientôt », informe Rémi Botodia, dudit syndicat. Ce leader syndical souligne le fait que les travailleurs ont le choix de demander ou de se passer de ces subventions remboursables. Les remboursements débuteront quelques mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et ce pour 12 mois.

Le Président de la République a livré quelques détails lors de son intervention télévisée. Selon ses explications, un budget de 50 milliards d’ariary est alloué pour ce projet au profit des employés du secteur privé inscrits à la CNaPS. Ceux travaillant dans le secteur du tourisme et de l’enseignement privé seront les prioritaires. Ils peuvent emprunter entre 200 000 et 500 000 ariary, soit un mois de salaire. Le remboursement se fera à partir de janvier 2021, avec 10 % de leur salaire mensuel. Pour les enseignants privés, les établissements où ils sont inscrits se chargent des demandes et de la collecte des dossiers y afférents. Le lancement de la distribution de ces subventions remboursables se fera le 24 août prochain.

Recueillis par Patricia R.

UEFA Champion's League - Sylvio Ouasserio et Abel Anicet retrouvent la compétition

L'UEFA a procédé ce dimanche au tirage au sort du premier tour de qualification pour l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions. Les cadors du Vieux Continent s'affronteront à partir de mercredi lors du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne. En attendant de connaître le grand vainqueur de la compétition pour la saison 2019-2020, l'UEFA a déjà procédé dimanche au tirage au sort du premier tour des éliminatoires pour la prochaine édition.

Le premier tour de qualification mettra aux prises 34 équipes dont 33 nouveaux entrants et le vainqueur du tour préliminaire. Les Bulgares de Ludogorets débuteront aussi lors de ces duels disputés sur un match les 18 et 19 août, soit les même jours que les demi-finales du Final 8 de Lisbonne. Les rencontres se disputent, avec prolongation et tirs au but si requis. Les vainqueurs se qualifient pour le second tour de qualification de l'UEFA Champions League, les perdants sont reversés dans le deuxième tour de qualification de l'UEFA Europa League.

Deux internationaux malagasy seront en course pour la plus majestueuse des compétitions. Le nouveau Barea, Sylvio Ouasserio (Fola Esch Luxembourg) et le capitaine Abel Anicet Randrianantenaina (PFC Ludogorets Razgrad Bulgarie). Le PFC Ludogorets d'Abel Anicet, capitaine des Barea de Madagascar affrontera d'entrée le club Monténégrin du Budu_nost Podgorica. Le Sheriff Tiraspol, un club de Moldavie

Les boules comportant les têtes de série sont placées dans un chapeau, celles comportant les non-têtes de série dans un autre. Une boule est tirée dans chaque chapeau et placée dans un grand chapeau vide au milieu, dans lequel elles sont mélangées. Le club tiré en premier jouera le match Aller à domicile contre le club tiré en deuxième.

Cette saison, les matches de qualifications sont des matches secs disputés à huis clos. Avant le tirage, les 34 équipes sont également réparties en têtes de série et non-têtes de série en fonction du classement au coefficient des clubs.

Elias Fanomezantsoa

Ikalamavony - Des duels d’artilleries font plusieurs dégâts

De source qui requiert l’anonymat, un violent accrochage a opposé vers la fin de la matinée du dimanche dernier les éléments des Forces de sécurité à une trentaine de « dahalo » retranchés dans un village de montagne d’Andoharano. En effet, il s’agissait d’une opération de la Gendarmerie, la troisième de cette série, et qui s’était traduite par un nouvel assaut sur ce village. Des éléments de l’Armée du centre de formation des commandos d’Ambatolaona sont venus renforcer les gendarmes pour occuper le village.

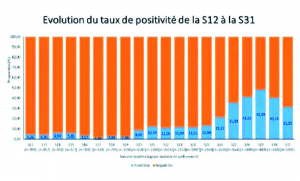

Evolution du coronavirus - Le pic déjà atteint pour Antananarivo et Moramanga !

Lors de son intervention dimanche soir sur toutes les chaînes, le Président de la République Andry Rajoelina a annoncé que les Districts d'Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Moramanga ont déjà atteint le pic de l'épidémie, c'est-à-dire le nombre maximum de patients atteints de la Covid-19, soignés dans les hôpitaux. « La situation épidémiologique fait penser que le pic de l'épidémie est déjà atteint au niveau de ces zones citées », ont évalué le ministère la Santé publique et l'Académie de médecine à l'issue de leur réunion conjointe faisant l'objet de l'évaluation de la situation épidémiologique à Madagascar. Inscrit dans leur rapport, le pic y étant en cours, ces endroits se situent au début d'une phase de décroissance. Ce qui implique qu'une réduction du nombre de contaminations y est attendue. C'est ainsi que des mesures de sécurité sanitaires y sont toujours maintenues, même en se dirigeant vers un déconfinement progressif.

Ministère de la Santé publique - Recrutement d'un millier de personnels soignants

En attente d'une décision d'affectation. Le nombre de paramédicaux à Madagascar est encore faible par rapport au nombre d'habitants. Le pays a annuellement besoin de 2 000 nouveaux paramédicaux pendant 5 ans pour combler ce manque d'effectifs. Afin de remédier à ce problème, le ministère de la Santé publique, dans un communiqué publié dimanche dernier, a annoncé le recrutement d'un millier de paramédicaux, au titre des postes budgétaires de 2019.

Fil infos

- Commune urbaine d’Antananarivo - Naina Andriantsitohaina n’est pas la SMGD

- Révocation des maires et chefs Fokontany - Appel au respect des lois

- Tentative de déstabilisation de la Refondation de la République - Deux étrangers arrêtés

- Gen Z Madagasikara - Le meeting reporté pour l'instant

- Lake Village Ivato - Les appartements désormais mués en… cités universitaires

- Actu-brèves

- Présidentielle anticipée - La HCC assouplit le délai constitutionnel de 60 jours

- Loi de Finances 2026 - Quand le budget trahit le renouveau

- Actu-brèves

- Hauts emplois de l’Etat - Pluie d’abrogations au ministère des Finances et celui de l’Education nationale

Editorial

-

Austérité, es-tu encore là !

Une crainte ou anxiété ? Au rythme où vont les choses ces derniers temps, des observateurs inquiets se posent la juste question « l’austérité est-elle encore un sujet de pointe d’actualité ? ». Aurait-elle raté le train de la Refondation ? S’il existe un passage qui aurait le plus capté l’attention à travers deux discours solennels du Président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina dans deux endroits différents, à Ambohidahy et à Iavoloha, concerne la nécessité absolue de bien gérer la caisse publique. Le colonel Président a martelé qu’il faille réduire les dépenses publiques, les dépenses d’Etat au profit des domaines prioritaires et urgents à savoir, entre autres, les dépenses liées à l’énergie et les dépenses relatives au besoin de la population, des agents de l’Etat en situation dérisoire.