Ambohibao-Antehiroka - Le corps d’une jeune femme retrouvé au domicile d’un Français

Publié le mardi, 06 avril 2021

La découverte macabre d’une jeune femme malagasy d’une vingtaine d’années chez un ressortissant français domicilié à Ambohibao Antehiroka, laisse beaucoup de questions non élucidées. En cause, les différents services chargés d’enquêter sur cette affaire, auprès de l’entité des Forces de l’ordre, semblent simplement se renvoyer la balle devant les différentes questions posées. « Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur quoi que ce soit car notre service n’a pas été saisi de cette affaire », lance notre interlocuteur. Or, la réponse est presque la même lorsque nous nous enquérons sur l’évolution de l’enquête auprès d’autres encore, ne serait-ce que le moment de déferrement du « Vazaha » en cause.

Mais revenons sur les faits. La victime, qui serait la compagne de cet étranger, aurait été également violée avant d’être assassinée. Ce qui est curieux, c’est que le Français en cause a été trahi par son comportement. Il aurait sollicité l’aide d’un inconnu afin de l’aider à transporter sinon de se débarrasser de la dépouille de la jeune femme à Toamasina, le 3 avril dernier.

Jugeant l’appel à l’aide de ce Français à la fois bizarre qu’inquiétant , l’inconnu a décidé d’informer les Forces de l’ordre. Sitôt informés, les enquêteurs se sont rendus sur les lieux où le suspect les a accueillis en leur annonçant la présence du cadavre dans son domicile.

Les éléments des Forces de sécurité ont perquisitionné la maison à l’intérieur de laquelle ils ont trouvé un fusil à pompe avec quelques munitions au milieu du chaos total au milieu duquel la chambre à coucher est plongée.

Mais c’était finalement dans le débarras que les enquêteurs ont découvert le corps de la victime. A ce moment, il a été déjà enveloppé tandis qu’ils trouvent une fosse, probablement prévue à l’enterrement dans la cour adjacente. Plus tard, le médecin légiste certifie que le

décès aurait dû remonter au moins trois jours plus tôt. Pour le moment, aucun ample détail qui puisse éclairer la situation de cet étranger n’a été encore fourni.

Franck R.

Le réel enjeu

Publié le mardi, 06 avril 2021Les neuf hauts conseillers que compte l’auguste institution d’Ambohidahy prêteront serment demain. Leur mandat de sept ans débutera ainsi le 8 avril de l’année en cours. La cuvée 2021 porte en elle une singularité, à savoir les neuf nouveaux arrivants appartiennent tous au Corps de la magistrature. Les six nouvellement élu(e)s et les trois récemment nommé(e)s seront officiellement installés durant l’audience solennelle à Ambohidahy en présence du Président de la République Rajoelina Andry Nirina. D’emblée, s’agirait-il d’une cérémonie ou d’un acte d’allégeance envers le premier magistrat du pays ? Négatif. Loin s’en faut ! Plutôt d’un acte protocolaire et du respect entre institution de la République. D’autant que l’audience se déroule au siège de la Haute Cour constitutionnelle à Ambohidahy et non dans l’enceinte du Palais présidentiel à Iavoloha, siège central de l’Etat, comme ce fut le cas une fois durant la Troisième République. Le doyen d’âge de l’actuelle composition, en la personne du magistrat de premier grade Florent Rakotoarisoa, préside la séance.

Au-delà de ce « frou-frou » républicain, la question relative à l’élection du président de cet organe-clé hante les esprits de beaucoup de citoyens et taraude les méninges des observateurs politiques du pays. Qui sera le successeur du Professeur émérite en droit constitutionnel, Jean Eric Rakotoarisoa ?

L’enjeu est réel et l’intérêt colossal. Tout régime qui se respecte ne peut pas se laisser mener à la merci d’une institution de la République du moins son chef. Le débat sur le concept de verrouillage du pouvoir est remis sur le tapis. Il n’est pas question à l’homme fort du pays Rajoelina Andry Nirina la volonté de tirer les ficelles sur tous les mécanismes de fonctionnement des institutions de la République en particulier la HCC. Seulement, il doit s’assurer que celui ou celle qui se trouve chacune à la barre de ces institutions ne soit pas un personnage hostile au régime ou entretenant un lien affiché ou indirect avec les détracteurs, membres de l’opposition. Même dans les pays reconnus champions de la démocratie comme les Etats-Unis, on ne souhaite jamais avoir affaire à un ennemi politique à la tête des institutions interlocutrices directes de l’Exécutif. La Maison Blanche fait de telle sorte que le congrès soit dominé par le parti au pouvoir. En cas où l’opportunité se présente, le Président des Etats-Unis nomme un juge partenaire à sa cause à la Cour Suprême. Iavoloha ne compte jamais donner des instructions à Ambohidahy mais il faut qu’il s’assure que l’homme choisi, tout comme dans les autres institutions, soit un partenaire associé au redressement du pays plutôt qu’un adversaire jetant des bâtons dans les roues. Il existe un certain doute sur un certain membre élu pour le quota des députés mais on ose espérer que le président élu d’Ambohidahy saura gérer la situation. C’est tout l’importance de ce choix. Le réel enjeu !

La nouvelle équipe d’Ambohidahy compte d’éminents juristes ou magistrats qui ont fait leur preuve. Les neuf membres auront l’embarras du choix. Y aura-t-il une consigne de vote ? Il ne relève pas de notre niveau de répondre par un oui ou un non. Toutefois, vu l’enjeu crucial, il appartient à celui qui détient en lui l’onction populaire de prendre de façon subtile les dispositions qui conviennent et ce dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Ndrianaivo

Internet à Madagascar - 80 points d’accès wifi gratuits à installer cette année

Publié le mardi, 06 avril 2021

Un taux de pénétration très faible. Seulement 14 % de la population malagasy bénéficient de l’accès à l’Internet. Pour améliorer cette situation, quatre-vingt bornes wifi seront disposées dans les chefs-lieux de Districts cette année. Les gens pourront ainsi se connecter à raison d’une session de trente minutes par jour. L’objectif consiste à promouvoir l’accès universel à l’Internet en déployant des équipements de partage wifi gratuits répondant aux dernières avancées des technologies de l’information et de la communication. « Nous avons déjà installé 52 points d’accès wifi l’année dernière. Le projet continue cette année en ajoutant 80 bornes supplémentaires dans le reste de l’île. Ce programme est prévu s’achever cette année. Il faut dire que cette initiative favorise le développement des Régions, même les plus enclavées », déclare Ramaherijaona Andriamanohisoa, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique (MPTDN), hier à Antaninarenina.

Plusieurs projets

Outre l’Internet, ce dernier a présenté d’autres projets entre son ministère et Paositra Malagasy. Il a cité entre autres l’inauguration des « smart villages » à compter de ce mois. En effet, 35 bâtiments sont déjà construits dans la Grande île, si la perspective serait d’en créer cinquante. Par ailleurs, les travaux de rénovation de la plus grande agence de Paositra Malagasy dans le quartier des bijoutiers sont achevés. La digitalisation du paiement des bourses d’études se poursuit également dans les autres Provinces.

Protection de la santé

Face aux grandes missions qui attendent les employés de la Poste durant cet état d’urgence sanitaire, le directeur général, Ranarison Richard, quant à lui, a distribué des CVO+ aux 2 000 employés et à leurs familles respectives. « Nous sommes et seront toujours au front durant cette pandémie. C’est pour cette raison que nous devons préserver la santé de tous les employés. En même temps, nous protégeons la santé de nos clients », a-t-il annoncé.

Solange Heriniaina

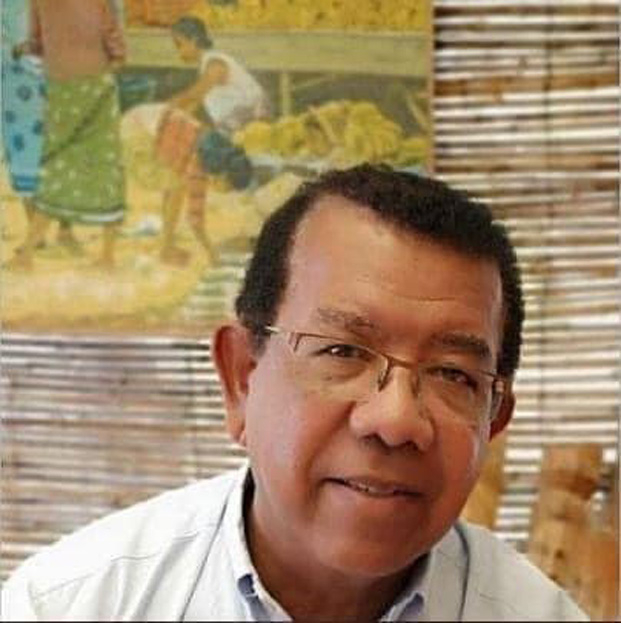

Nécrologie - Disparition de Claude Andreas, ex-ministre de l’Agriculture et DG de la société Soavoanio

Publié le mardi, 06 avril 2021

La Région de Sambava-Andapa-Vohémar-Antalaha (SAVA) perd une étoile. Le grand homme d’affaires Claude Andréas s’est éteint hier à l’âge de 74 ans. Pour l’heure, les raisons de sa disparition n’ont pas encore été dévoilées. Quoi qu’il en soit, il a beaucoup contribué dans le développement économique de sa Région. Diplômé de l’Ecole nationale des sciences agronomiques de l’université d’Antananarivo, Claude Andreas était de 1991 à 1993 ministre d'Etat en charge de l'Agriculture et du Développement rural, lors de l’époque de Guy Willy Razanamasy. L’homme d’affaires a déjà tenu la fonction de secrétaire général du groupement des entreprises de SAVA. Il était le propriétaire gérant de l’hôtel Las Palmas et de la société Soavoanio ou Société Sambava Voanio. Il s’agit d’une cocoteraie de 4 800 hectares. La Cocoteraie de Soavoanio est surtout connue dans la production des espèces hybrides de cocotiers. Elle se spécialise ainsi dans le croisement des cocotiers de petite taille, originaires de Malaisie avec ceux importés d’Afrique de l’ouest. L’entreprise produit plus de 30 millions de noix de coco qu’elle transforme en huile de coprah.

Prix exorbitants et détournement de médicaments - Des répressions sévères attendent les contrevenants !

Publié le mardi, 06 avril 2021

« Aucune tolérance ». Le ministre de la Santé publique, Professeur Rakotovao Hanitrala Jean Louis a été ferme sur la question. « Des sanctions seront prises contre toutes personnes qui commettent des détournements de médicaments au niveau des centres de santé publics (CSB, hôpitaux, etc.) », a – t-il déclaré hier. Ce fut l’occasion pour lui d’annoncer que tous les médicaments destinés à approvisionner tous les centres de santé pour le traitement des malades du Coronavirus ont déjà été envoyés. Il évoque le protocole de traitement composé notamment d’Azithromycine, de fortifiants ainsi que de CVO plus. Un protocole qui, selon lui, a déjà fait ses preuves auprès de plusieurs patients.

« Des personnes se plaignent encore que tel ou tel CSB ne prodigue pas de médicaments autres que du Paracétamol et des vitamines C. C’est inacceptable car cela signifie qu’il y du détournement de médicaments et par la même occasion, de la corruption », prévient le ministre. Il évoque également le cas de certains personnels de soin qui pourraient être tentés d’utiliser les médicaments au profit des membres de leurs familles. Ce membre du Gouvernement appelle ainsi à faire preuve d’honnêteté.

Les pharmacies aussi averties

Les contrôles seront également rigoureux du côté des pharmaciens à entendre Rakotomalala Tantely, président de l’ordre des pharmaciens de Madagascar qui souligne que « si certaines pharmacies sont tentées de profiter de la situation et augmenter les prix des médicaments qui sont difficiles à trouver, l’ordre ne l’acceptera en aucune façon ». Conformément aux consignes du Président de la République, samedi dernier, ce responsable assure que « nous avons essayé d’augmenter les pharmacies qui restent ouvertes pour faciliter l’accès des malades aux médicaments. A Antananarivo et dans les autres Régions où la pandémie fait rage comme à Toamasina ou à Mahajanga ».

Le début de la 2ème vague de l’épidémie s’avère compliqué pour Madagascar qui enregistre une hausse inquiétante du nombre de décès liés à la Covid-19. La présence du variant sud – africain explique cette situation selon toujours le ministre de la Santé qui a adressé ses vifs remerciements aux membres du personnel de santé dans leur contribution active à cette lutte contre l’épidémie. Il a aussi promis que le ministère fait tout pour la protection du personnel soignant et assure, dans cette optique, la dotation d’Equipements de protection individuelle (EPI).

Pour l’accueil des patients, le service chirurgie thoracique au niveau de l’HJRA a été muté en vue de permettre la réception des malades de la Covid-19. Concernant les besoins en oxygène, le patron d’Ambohidahy informe sur la tenue de discussions entre l’Etat et les partenaires. Par conséquent, de l’oxygène liquide d’une quantité de 13m3 est prévu partir de Toamasina et pourra arriver à Antananarivo dans les prochains jours.

La Rédaction

Télétravail - Des mesures d’accompagnement s’imposent !

Publié le mardi, 06 avril 2021

Une nouvelle pratique de plus en plus adoptée dans le monde depuis 2020. Le télétravail, engendrant la visioconférence et le webinaire, est devenu une réalité pour des employés issus de divers secteurs d’activités, surtout depuis la pandémie de la Covid -19. Les conditions de travail y afférentes restent pourtant non définies, d’après Coffi Agossou, directeur pays de l’OIT (Organisation internationale du travail). Pour Madagascar, aucune loi spécifique y afférente n’est encore mise en vigueur. « Normalement, le télétravail devrait s’appliquer avec des mesures d’accompagnement. L’employeur devrait s’assurer des matériels utilisés à la maison, à l’exemple de l’ordinateur et de la connexion Internet, indispensables entre autres pour effectuer les recherches et envoyer les mails. Pour sa part, le travailleur devrait s’assurer de ses missions et respecter le délai fixé, malgré les contraintes logistiques comme l’absence de bureau », s’exprime Rémi Henri Botodia, coordonnateur national du Collectif des travailleurs de Madagascar (CTM).

Pourtant, bon nombre de salariés se plaignent de l’absence de mesures d’accompagnement. « Depuis le télétravail, mes dépenses pour l’achat de crédit et de connexion ont largement augmenté, faute de prise en charge de la société. Mais je n’ai pas d’autres choix que d’accepter, tout en limitant les déplacements pour mieux protéger ma famille », nous confie R.A., cadre dans une entreprise off-shore. « Après 8 semaines de travail à domicile en 2020, nous passons de nouveau au télétravail depuis la semaine dernière, suite à l’évolution alarmante de la situation sanitaire actuelle. L’on a supprimé sur notre salaire les frais de déplacement, puisque nous travaillons chez nous. Pourtant, notre société ne prend en charge que le tiers de la connexion Internet indispensable pour assurer notre travail », », informe V.R., employée au sein d’une société de rédaction.

Par ailleurs, les avis des employeurs et des travailleurs divergent quant à la pratique du télétravail, notamment sur certains points. La flexibilité du temps de travail en fait partie. « Aucune heure supplémentaire n’est prise en compte avec le télétravail. Normalement, chaque employé qui effectue plus de 8h par semaine, soit 160h par mois, devrait en bénéficier même en travaillant à domicile. Mais l’employeur considère plutôt le volume horaire de 173.33 défini dans le code du travail, lequel ne correspond pas au télétravail. Quoi qu’il en soit, l’OIT est du même avis que les travailleurs sur la comptabilisation hebdomadaire du volume horaire du travail pour mieux calculer les heures supplémentaires, au lieu de les accumuler pendant des mois », rapporte le coordonnateur national du CTM. Il a fait partie des participants à l’atelier de consultation nationale sur la refonte du Code du travail, en mars dernier à Antsirabe. La pandémie de Covid- 19 et ses impacts sur le monde du travail ont été abordés à cette occasion. Néanmoins, l’application du règlement intérieur d’une société face au télétravail reste une question sans réponse jusqu’ici. D’ailleurs, aucune résolution n’a encore été adoptée à l’issue de cet atelier…

Recueillis par Patricia Ramavonirina

Un parfum de scandale à Nosy Be - Avec 5% de voix, un candidat déclaré maire

Publié le mardi, 06 avril 2021Le maire élu dans la Commune urbaine de Nosy Be a été destitué par le Conseil d’Etat. Cette haute juridiction administrative du pays a déclaré maire le candidat arrivé en troisième position lors du scrutin. Une décision jugée scandaleuse par bon nombre d’électeurs locaux de l’île aux parfums.

Pour rappel, le 27 novembre 2019, lors des élections municipales et communales, plus de dix mille électeurs de la Commune urbaine de Nosy Be s’étaient rendus aux urnes pour choisir leur nouveau maire. Avec 52,63% des suffrages exprimés, Vita Gilbert avait été élu maire de l’île aux parfums devançant largement devant ses principaux concurrents. Une élection confirmée par le Tribunal administratif (TA) d’Antsiranana, mais que le Conseil d’Etat vient récemment de chambouler, à la surprise générale.

Suite à une requête additive introduite en son sein le 15 mars 2021 par le candidat arrivé en troisième position selon les résultats proclamés par le TA, le Conseil d’Etat dans son arrêt rendu le 30 mars, a décidé d’annuler une bonne partie des voix du maire élu et du candidat arrivé en second dans plusieurs bureaux de vote. Le candidat Vita Gilbert qui a alors obtenu 5 225 voix selon les résultats proclamés par le TA, n’en a plus que 107 selon l’arrêt du Conseil d’Etat. Le candidat arrivé en second a également vu ses voix réduits à peau de chagrin.

L’annulation de voix profite au candidat arrivé en troisième position, lequel a été déclaré maire de Nosy Be par le Conseil d’Etat avec 507 voix seulement à son compteur, soit 5% des voix, si l’on se base sur les résultats proclamés par le Tribunal administratif. En tout cas, la décision du Conseil d’Etat est jugée scandaleuse par bon nombre d’électeurs de Nosy Be. Ces derniers se demandent notamment en vertu de quoi le candidat en question a introduit cette requête que le Conseil d’Etat a décidé de déclarer malgré tout recevable.

Comment par ailleurs expliquer le fait que sur les 10 250 votants, 8 977 voix ont été déclarés blancs et nuls, par le Conseil d’Etat. Seuls 1 233 voix ont été comptabilisées comme suffrages exprimés. Il convient par ailleurs de remarquer que le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 30 mars alors que le maire déclaré élu par le Tribunal administratif n’a été notifié de l‘existence de la requête additive que le 2 avril. Par ailleurs, la célérité avec laquelle le Conseil d’Etat a pris sa décision étonne. Une enquête doit être réalisée pour éclaircir cette situation. Affaire à suivre.

La rédaction

Handball - Berthin Andriamiharinosy s'est éteint

Publié le lundi, 05 avril 2021Le monde sportif est en deuil. L'illustre Berthin Andriamiharinosy, ancien joueur de handball et technicien s'est éteint à l'âge de 80 ans. Il s'était surtout investi dans le milieu du handball, notamment à l'AS Saint-Michel. Mais il était également engagé dans le football. Il a notamment publié un ouvrage intitulé " Cinquante ans de sport à Madagascar ", en 2007.

Cimetière d'Anjanahary - Des rites funéraires autorisés pour les personnes non infectées

Publié le lundi, 05 avril 2021Les dépouilles mortelles des victimes de la Covid-19 peuvent contenir des virus actifs. Elles en sont un moyen de transmission immédiate, notamment ceux de la Covid- 19. Afin de couper cette chaîne de transmission, la dépouille, s'il est confirmé que l'individu décède des suites du coronavirus, devra être enterrée le jour même, soutient le Président de la République, Andry Rajoelina durant son intervention à la Nation, samedi dernier. En effet, le corps ne devra pas être déplacé avant que l'endroit pour son inhumation soit préparé.

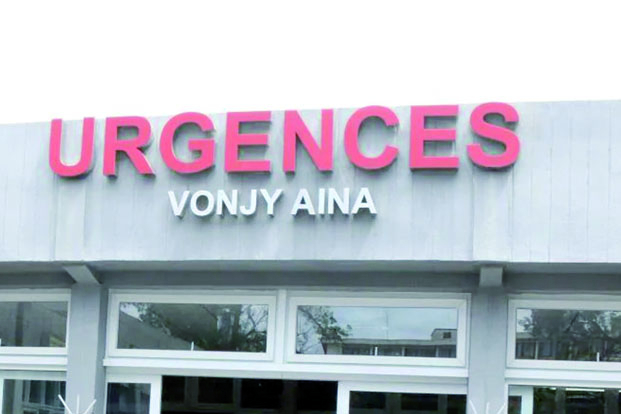

Pâques dans la Capitale - Un décès, plus de 55 consultations

Publié le lundi, 05 avril 2021Par rapport aux précédentes, la fête de Pâques 2021 a été moins sanglante en raison des restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire pour cause de pandémie de la Covid-19. Malgré cela, elle n’a pas été non plus totalement exempte de divers accidents qui ont fait plusieurs dizaines de victimes. Pas plus tard qu’hier matin, le corps sans vie d’un homme d’une trentaine d’années a été repêché des eaux du marais Masay. Le malheureux aurait dû s’y noyer.

Fil infos

- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »

- La Vérité devient hebdomadaire

- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine

- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis

- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa

- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines

- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés

- Prime à la HCC - Le ministère de l’Économie et des Finances clarifie

- Haute Cour constitutionnelle - Les primes de la honte

- Message du nouvel an - « C’est en mon âme et conscience que j’ai fait le choix de m’écarter » dixit Rajoelina

Editorial

-

Opération délicate

Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !