Juvence Ramasy, professeur de science politique, dans une publication datée de 2019

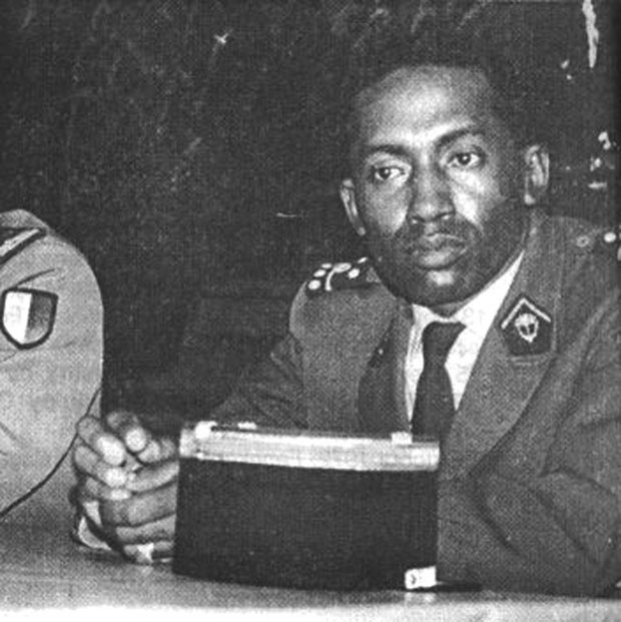

Le 18 mai 1972, le président Philibert Tsiranana abandonna le pouvoir et le remit au général Gabriel Ramanantsoa ouvrant la voie à une transition aux accents militaires (1972-1975) et à une militarisation du système politique. Un référendum fut organisé le 8 octobre 1972 donnant naissance à la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972 et à la mise en place d’un régime provisoire avec à sa tête le général Gabriel Ramanantsoa pour un mandat de cinq ans. Ce dernier remit les pleins pouvoirs au Colonel Ratsimandrava le 5 février 1975 qui fut assassiné le 11 février.

Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Jean-Michel Wachsberger, dans un document publié en 2017

Ces événements conduisirent à la chute du régime et à un transfert quasi-légaliste du pouvoir. Tsiranana, tout en gardant la Présidence de la République, remit les pleins pouvoirs au général Ramanantsoa, militaire le plus gradé et le plus ancien dans le grade de général, lequel organisa cinq mois plus tard un référendum par lequel les électeurs le placèrent à la tête de l’Etat. Ce dernier n’arriva cependant pas à assurer la stabilité politique. Coincé entre les revendications politiques des élites provinciales, sa loyauté envers l’oligarchie économico-politique merina et les pressions aux réformes économiques et politiques des partis maoïstes (MFM et Monima), il fut finalement conduit. La durée du régime était fixée par la loi constitutionnelle provisoire à cinq ans maximum (soit 1972-1977) et le chef du Gouvernement pouvait désigner son successeur après la rébellion du GPM (héritier des FRS), à remettre le pouvoir au colonel R. Ratsimandrava en février 1975. Six jours plus tard, ce dernier fut cependant assassiné, sans que les historiens n’aient réussi jusqu’ici à établir formellement qui étaient les commanditaires de ce meurtre.

Escaro Alain, historien français, dans une publication datée du second trimestre 1986

De façon générale, après 1972, les relations bilatérales avec les pays s’affaiblirent considérablement. L’un des buts du ministre des Affaires étrangères du Gouvernement Ramanantsoa, Didier Ratsiraka, était d’utiliser en partie « la politique tous azimuts » (qui était la ligne générale définie par le Malgache) pour ouvrir Madagascar aux pays communistes afin de préparer un rapprochement plus étroit avec eux, qui ne s’est concrétisé qu’après sa prise de pouvoir en juin 1975. Il laissa seulement se développer les projets que le précédent Gouvernement avait élaborés avec les Européens. Il ne chercha ni à les approfondir ni à en mettre au point de nouveaux. La seule ouverture vers l’Occident (qui fut amorcée au milieu de l’année 1973) fut dirigée vers les États-Unis, le Canada et le Japon, et encore fut-elle très limitée. Il semble seulement que le ministre de l’Intérieur, Richard Ratsimandrava, qui envisageait de devenir le

« Chef de l’État malgache2 », ait recherché en Europe les appuis extérieurs qui lui semblaient nécessaires pour réaliser son programme intérieur. Ainsi peuvent s’expliquer son voyage au Vatican en 1973 et l’appui qu’il aurait recherché auprès du P.S.D. allemand. Quant aux autres membres du Gouvernement, ils n’ont jamais recherché de liens particuliers avec l’Europe. L’influence à Madagascar ne pouvait donc que souffrir du changement de en mai 1972, puis en juin 1975.

Roger Rabetafika, de la faculté de droit et de science politique, dans un document sorti en 2010

Cette erreur tactique et politique majeure signa l’arrêt de mort du régime en place et propulsa au pouvoir, en qualité de chef du gouvernement, le général Gabriel Ramanantsoa. La Grande île connut alors une nouvelle période politique relativement courte (1972-1975) mais très complexe, émaillée d’affrontements divers entre différentes forces civiles, militaires, politiques et même ethniques. Le point d’orgue en fut la disparition tragique – qui reste à élucider – du colonel Richard Ratsimandrava, le malheureux successeur du général Ramanantsoa, assassiné le 11 février 1975 après seulement six jours d’exercice du pouvoir.

Christian Feller et Frederic Sandron dans un ouvrage publié en 2010

Le 5 février 1975, le général doit remettre les pouvoirs à un jeune colonel de gendarmerie Richard Ratsimandrava mais, six jours plus tard, celui-ci est assassiné. Pour lui succéder, le directoire militaire, constitué à la tête de l’Etat, suspend les partis politiques. Le 15 juin 1975, Didier Ratsiraka est élu Chef de l’Etat, chef du Gouvernement et président du conseil suprême de la révolution. Le 21 décembre, un référendum conduit à l’adoption d’une nouvelle constitution pour la nouvelle République de Madagascar, dont les principes fondateurs sont tirés du « Livre rouge » et constituent la charte de la « révolution socialiste malgache ». La majorité des sociétés postcoloniales, banques, assurances, etc. sont nationalisées.

M. Razafindrakoto F. Roubaud J.-M.Wachsberger dans un ouvrage publié en 2017

Entre décembre 1972 et janvier 1973, une série d’émeutes éclata à Tamatave, Majunga, Diego-Suarez et dans d’autres centres urbains. Parallèlement, des dissensions se marquèrent au sein de l’armée entre les officiers les plus gradés, passés par Saint-Cyr et l’école de guerre et le plus souvent Merina d’origine aristocratique et ceux, non-Merina pour la plupart, montés par le rang, et exclus de la représentation politique. C’est l’un d’entre eux, le colonel Brechard Rajaonarison, d’origine Antaisaka, ancien sous-officier promu après l’indépendance (ARCHER, 1976) qui sera accusé en 1975 d’avoir soutenu une tentative de coup d’Etat. La rébellion du GPM82 (héritier des FRS) qui suivit cette accusation (B. Rajaonarison s’était réfugié dans la caserne du GPM et celui-ci refusa de le livrer aux autorités), soutenue par Resampa, Tsiranana et les ministres « côtiers » du Gouvernement, fut le détonateur qui conduisit à la chute du Gouvernement Ramanantsoa. Celui-ci, coincé entre les revendications politiques des élites « côtières » rangées derrière le PSM et Tsiranana, sa loyauté envers l’oligarchie économico-politique merina et les pressions aux réformes économiques et politiques du MFM et du Monima, fut finalement conduit à remettre le pouvoir à R. Ratsimandrava (qui menaçait de dénoncer les membres du régime corrompus dans les affaires), le 5 février 1975.

Six jours plus tard, ce dernier fut cependant assassiné, sans que ce meurtre ne soit jusqu’ici élucidé de façon indiscutable. Un directoire militaire fut alors mis en place, qui réussit à rétablir l’ordre public en réprimant par les armes la rébellion du GPM et en déclarant la loi martiale.

Ndlr : Le 15 juin 1975, le défunt colonel Richard Ratsimandrava sera élevé au grade de général de brigade à titre posthume.

Recueillis par M.R