Super User

JIRAMA - Poursuite de l’extension du réseau

A la croisée des chemins. La compagnie nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA) continue son ambitieuse politique d’expansion, malgré des failles criantes au niveau de la production. Lors d’une cérémonie officielle organisée hier à Antanetibe-Ilafy, treize camions-grues, financés par la Banque mondiale, ont été remis aux responsables régionaux de la compagnie. Ces équipements sont censés accélérer l’extension du réseau électrique à travers le pays. Cependant, cette initiative soulève des questions, tant elle semble audacieuse au regard de l’état actuel de l’approvisionnement énergétique. Avec plus de 600.000 abonnés en électricité et 200.000 en eau, la JIRAMA peine à répondre à la demande nationale. Le manque de capacité de production est manifeste, conduisant à des délestages réguliers dans plusieurs Régions, des coupures d’électricité qui affectent aussi bien les ménages que les entreprises. Pourtant, la compagnie persiste dans son projet d’extension, en s’appuyant sur des infrastructures existantes qui peinent déjà à fournir l’énergie nécessaire.

Risquée

Ce paradoxe met en lumière une stratégie qui pourrait se révéler risquée. Le directeur général de la JIRAMA, Ron Weiss, a toutefois tenté de justifier cette démarche. « En parallèle avec l’extension du réseau, nous prévoyons aussi l’augmentation de la production, notamment avec les projets hydroélectriques et solaires à venir », a-t-il déclaré. Parmi ces projets, la centrale hydroélectrique de Ranomafana, inaugurée en décembre 2024, est l’un des plus importants. Située dans le District d’Ankazobe, cette centrale devrait produire 64 MW et contribuer à la réduction de la dépendance du pays aux énergies fossiles. D’autres initiatives dans le domaine des énergies renouvelables ont également vu le jour. Le parc solaire d’Ankorikahely à Antsiranana, inauguré en août 2023, produit actuellement 2,449 MW, une quantité modeste mais significative pour la Région. De même, la centrale solaire d’Ehoala à Taolagnaro, avec ses 8 MW, apporte une contribution non négligeable à la capacité énergétique de la compagnie. Un autre projet de grande envergure est en préparation à Ivato, avec une centrale solaire de 100 MW prévue.

Hypothétique

Cependant, malgré ces promesses, la réalité reste que la majorité de ces projets n'est pas encore pleinement opérationnelle, et l'impact attendu sur l'alimentation électrique demeure hypothétique. En attendant, la JIRAMA continue d'étendre un réseau de distribution sous-alimenté, ce qui ne manque pas de soulever des interrogations. Peut-on vraiment se permettre de multiplier les connexions lorsque la production reste insuffisante pour desservir les abonnés actuels ? Ainsi, l’expansion rapide du réseau pourrait être perçue comme une fuite en avant. Les nouvelles infrastructures risquent de se heurter à une production qui, dans l'état actuel des choses, ne parvient pas à suivre. L’avenir de la compagnie dépendra en grande partie de sa capacité à concrétiser ses promesses de nouvelles capacités de production, sous peine d’aggraver encore la frustration des utilisateurs, déjà confrontés à un service erratique. La question qui se pose est ainsi simple : la JIRAMA parviendra-t-elle à aligner ses ambitions d’expansion sur une production réellement suffisante pour éviter de nouveaux délestages ?

Hary Rakoto

Année 2025 - Les atrocités qui ont marqué le mois de janvier

4 personnes victimes de leurs proches ! 2025 a démarré par une série d'atrocités, lesquelles ont défrayé la chronique, du moins pour la rubrique faits divers. Ce qui retient surtout l'attention, c'est que les auteurs de ces atrocités sont des proches des victimes, sinon ont des liens.

A commencer par l'agression sexuelle et les sévices endurés à cause de la tyrannie de son propre père - connu sous son nom d'artiste de D., une femme de 33 ans, également musicienne a dû être hospitalisée. Son père l’avait brutalisée pour une affaire de jalousie. Cette barbarie découlerait de la découverte par le père de famille incestueux, et d'une jalousie maladive et légendaire, de la soi-disant « infidélité » de sa fille.

Mais le père de famille incestueux a eu son compte. Arrêté par la Police à son domicile à Ampasamadinika, et ce, à la suite d'une alerte donnée par les voisins qui ont également entendu les hurlements de la victime, il a atterri à Tsiafahy depuis.

Cette sale affaire a débuté depuis que D. également connu comme étant un ex-footballeur, et les siens se sont établis en France puis à La Réunion. C'est à l'étranger que D., actuellement incarcéré à Tsiafahy, a commencé à abuser de ses deux filles, provoquant ainsi une crise cardiaque chez son épouse qui mourut après cette dure épreuve. Du coup, l'accusé a pris ses filles comme ses partenaires, situation ayant occasionné une rivalité entre celles-ci. Une rivalité qui a poussé l'une d'elles à fuir la maison paternelle, et l’autre à vivre désormais seule avec leur père. C’est cette dernière, que le chef de famille aurait surpris l'avoir trompé avec un autre homme, qui a piqué sa colère au point d'attenter à la vie de sa fille.

Matricide à la Cité Anjezika Andavamamba

Toujours mi-janvier dernier, le fils d'une résidante d'Anjezika Andavamamba, cette femme d'une soixantaine d'années, a été incarcéré à Tsiafahy pour le meurtre de cette dernière. Mais il n'a pas été le seul car son complice, qui l'a aidé à enterrer la mère de famille à l'intérieur même de sa maison, l'a rejoint aussi en prison.

Le fils matricide a alors enterré sa propre mère, sans prévenir, ni ses proches, ni les autorités. Le suspect a alors menti à la famille en avançant que sa mère mourut d'une maladie. L'enquête de la Section de recherches criminelles (SRC) de la Gendarmerie à Fiadanana, a finalement révélé que le fils en cause a bel et bien assassiné sa mère en la poignardant pour une question d'héritage et un problème d'ordre familial.

Pour un bref rappel des faits, les autorités ont exigé à ce que le corps de la victime soit exhumé. C'était dans ces circonstances que le pot aux roses a été étalé au grand jour : des traces de coups de couteau ont été retrouvées sur le cadavre. Plus aucun doute : il s'agit bel et bien d'un homicide. Et que l'auteur de l'acte n'est autre que le propre fils de la victime.

Précisons que R.N.S, c'est le nom de la défunte mère de famille, vivait seule à la Cité Anjezika. Depuis qu'ils sont majeurs, tous ses enfants mènent leur vie dans leurs propres foyers, sauf l'un d'eux, le prénommé C. Ce dernier est également un membre de la fratrie. Ses autres frères et sœurs lui ont alors confié la mission de veiller sur leur mère, tout en prenant soin de lui remettre systématiquement des subventions et aide nécessaire pour le confort matériel de la dame. Et pour cela, c'est C. qui était en charge d'assurer et maintenir le pont avec ses proches

Or depuis juin 2024, ses enfants ont perdu le contact avec leur mère. C. s'empressait alors d'expliquer que leur maman aurait volontairement coupé tout contact avec les membres de la famille.

Le 1er janvier 2025, l'angoisse de ses enfants ne fait que s'accentuer lorsque la mère de famille, contrairement à ses habitudes, ne les a même pas appelés pour leur souhaiter un joyeux noël et une bonne année 2025. Du coup, ils ne cachaient plus leur soupçon sur C. D'ailleurs, ce dernier a fui la famille, puis abandonné son domicile à Alasora. La sœur de C. a alors décidé de porter plainte auprès de la SRC de Fiadanana, le 15 janvier dernier. Deux jours après cela, C. fut arrêté à Ankadimbahoaka.

Des amants assassins

Le matin du 25 janvier dernier, le corps sans vie d'une jeune femme de 20 ans fut retrouvé à Ampitakely, District de Fianarantsoa.

Plus tard, l'enquête tenait une piste. Le suspect n'est autre que le petit ami de la victime.

De toute façon, le concerné, qui s'est enfui après son sale coup, s'est finalement présenté à la Police au bout d'un certain moment.

La balle est dans le camp de la justice pour trancher sur le sort de cet homme.

Toujours en janvier dernier, un autre individu a fait une atrocité similaire avec sa petite amie de 24 ans à Bealanana.

Ce gigolo n'a donc pas hésité à démembrer sa compagne lors de leur dispute avant qu'il ne prenne la fuite. Le fugitif est activement recherché, depuis.

Franck R.

Braquage aux pavillons Analakely - Un agent de change succombe aux tirs des bandits

Le sang a giclé vers 10h du matin, dans le secteur sud des pavillons à Analakely, hier. Sur place, sept bandits armés ont pris pour cible un businessman, agent de change d'une cinquantaine d'années, connu par son prénom de Diamondra, alias Ledada. Ce dernier a récolté une balle dans le corps car les agresseurs n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur lui. L'hémorragie était telle que le malheureux a succombé quelques moments à peine après son évacuation à l'hôpital. Les malfaiteurs se sont ensuite emparé de deux sacoches contenant probablement des liasses et appartenant à la victime, mais dont on ignore le montant, ainsi que des objets appartenant à Diamondra", déclare un témoin à la scène.

De son côté, la commerçante qui occupe une aile du pavillon qu'elle partage avec la victime, raconte : "D'abord, il y avait subitement eu un remue-ménage suspect et inhabituel devant chez mon défunt voisin. Puis, j'ai vu un homme sortir son revolver et se diriger carrément vers le pavillon du cinquantenaire. Je l'ai bien entendu s'adresser à ses complices de le rejoindre rapidement. J'ai alors pris la fuite vers un couloir latéral des pavillons". Et de poursuivre un peu plus loin : "C'est là que j'ai entendu les détonations. Lorsque j'étais retournée à l'endroit, une scène d'horreur m'y attendait. Voilà que monsieur Diamondra gisait sur le sol, tout en sang. Il était en train d'agoniser", explique notre interlocutrice.

Mais ce qui frappait le plus cette femme, c'est l'attitude des bandits. "Ils quittaient ensuite les lieux le plus tranquillement du monde, probablement vers l'Esplanade", s'étonne-t-elle. De leur côté, les témoins n'ont fait qu'assister, impuissants à faire quoi que ce soit, car ils ont été tellement traumatisés.

L'acte héroïque d'un policier

Malgré l'inertie des passants, les bandits se sont toutefois heurtés aussi à la résistance inattendue d'un policier en tenue civile, et qui, par le hasard des circonstances, se trouvait dans le secteur. Alerté par les détonations, le membre des Forces était alors rapidement intervenu au secours de la victime, selon un autre témoin. "Le policier a alors ouvert le feu sur les agresseurs dont l'un d'eux l'a reçu dans le ventre. Mais ses camarades l'ont emmené avec eux dans leur fuite. Tiendra-t-il encore à ses blessures ?", ne peut s'empêcher de noter notre interlocuteur.

Rappelons que l'agression mortelle s'est produite pendant que l'agent de change se trouvait à son pavillon, et juste après une opération de change où des clients étaient venus le voir échanger des devises. "Ce matin (Ndlr, hier matin), ll y avait particulièrement trop de clients, trop de changes et mon voisin a brassé des millions. C'est ce que les bandits ont dû noter", ajoute la dame, l'autre témoin.

Des bribes glanées içi et là ont permis de savoir que l'agent de change assassiné aurait été déjà ciblé, au moins par trois fois dans le passé. Cette fois, l'attaque lui a coûté la vie. L'enquête suit son cours.

Franck R.

Equipe nationale - 6 000 maillots des Barea bientôt disponibles

Les supporters des Barea vont enfin pouvoir se procurer les nouveaux maillots de leur équipe nationale. Le président de la Fédération malagasy de football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, a annoncé l’arrivée imminente d’une première vague de 6 000 maillots destinés aux fans des Barea. Cette annonce a été faite le jeudi 30 janvier, lors de la présentation officielle du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale, le Français Corentin Martins.

Selon la FMF, ces 6 000 maillots ne constituent qu’un premier lot, et d’autres livraisons suivront afin de satisfaire la forte demande des supporters. Les détails concernant les points de vente et les prix des maillots seront bientôt communiqués par la Fédération. L’objectif est de permettre aux fans d’acquérir facilement ces maillots, tant en boutique physique que via des plateformes en ligne.

Lors de cette cérémonie de présentation du nouvel entraîneur, la FMF a tenu à marquer l’occasion en organisant un tirage au sort. Dix maillots ont ainsi été offerts aux journalistes et personnalités présentes, créant un moment d’enthousiasme et d’excitation parmi les participants.

Les Barea de Madagascar jouissent d’un fort engouement populaire depuis leur performance historique lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 où ils avaient atteint les quarts de finale. Depuis, les supporters attendent avec impatience chaque nouvelle tenue officielle de l’équipe. Ce nouvel équipement devrait donc connaître un vif succès.

Un symbole de soutien à l’équipe. L’arrivée de ces maillots coïncide avec une période de reconstruction pour les Barea, qui entament un nouveau chapitre sous la houlette de Corentin Martins. En arborant ces tenues, les supporters exprimeront non seulement leur amour pour l’équipe, mais aussi leur soutien indéfectible à la sélection nationale dans les défis à venir.

La FMF encourage tous les fans à rester attentifs aux prochaines annonces concernant la mise en vente des maillots et à se mobiliser pour porter haut les couleurs de Madagascar.

E.F.

Initiative exemplaire

Jovena, compagnie pétrolière du groupe Axian, entreprit la semaine passée une formation à l’intention des chauffeurs de taxi-brousse et des conducteurs de marchandises sur la RN 2. Un exemple d’initiative à rééditer sinon à encourager !

Vendredi 24 janvier, 549 chauffeurs ont reçu des certificats suite à une formation organisée par Jovena Madagasikara. Ces chauffeurs, issus des coopératives de transport de voyageurs et de marchandises, ont suivi une formation de deux jours comportant sur 11 modules. L’initiative exemplaire de Jovena Madagasikara s’inscrit dans le cadre des efforts de sécurisation de la Route nationale 2. Un louable engagement d’une entreprise privée que le ministre de tutelle, Valéry Ramonjavelo , a apprécié chaleureusement. Vu le considérable trafic sur cet axe reliant Antananarivo – Toamasina, le nombre sans cesse croissant des accidents mettant en péril des vies humaines et la décadence avancée de la route, une telle initiative est formellement à encourager. L’objectif affiché « la RN 2 sécurisée » contribue efficacement à la consolidation des efforts entrepris par l’Etat malagasy et de son Gouvernement.

Les routes nationales de la Grande île se dégradent à une vitesse grand « V », sans soulever l’état lamentable des routes provinciales, régionales et communales qui sont de véritables pistes carrossables ou boueuses impraticables. Les dirigeants au pouvoir à travers les fonds propres mais aussi avec la contribution souhaitée des organismes non gouvernementaux, des partenaires traditionnels, des initiatives privées doivent faire le maximum de manière à rendre opérationnelles les voies de communication routière du pays. Une option obligatoire voire prioritaire ! Impossible dans la pratique de concevoir une relance du pays sans le concours direct des infrastructures routières praticables. Il est faux de dire que le Gouvernement reste les bras croisés. Le ministère des Travaux publics sous la houlette de son patron Richard Théodore Rafidison fait des pieds et des mains pour résoudre les problèmes autant que l’on peut. Le ministre parcourt monts et vallées dans tout Madagasikara pour constater de visu les réalités et prendre les dispositifs qui conviennent. Avant-hier, sur la RN 6, hier à la RN 7, aujourd’hui la RN 2, demain la RN 4 et après- demain la RN 3, etc. La tâche est immense et n’est pas de tout repos, surtout avec les faibles moyens mais il faut le faire. On n’a pas le choix !

Evidemment, les infrastructures routières ne sont pas les seuls soucis urgents auxquels les tenants du régime doivent faire face. Il y en a d’autres aussi prioritaires. La bataille pour cerner les caprices de la misère, la maîtrise de nouvelles ressources énergétiques, les combats pour l’instauration de la sécurité, contre l’insuffisance alimentaire, contre la corruption, etc. Autant d’ennemis qu’il faille écraser dans les meilleurs délais !

Nous félicitons l’initiative exemplaire entreprise par la société pétrolière Jovena Madagasikara. Cet axe, la RN 2, qui concentre le maximum du trafic national du fait qu’il relie la Capitale politique et administrative, Antananarivo, avec le poumon économique du pays, Toamasina. Seulement, la RN2 n’est pas le seul du réseau routier du vaste territoire de Madagasikara. Il n’est pas trop tard de faire appel à d’autres bonnes initiatives. Les RN4 et les RN7, pour ne pas citer d’autres, se trouvent aussi dans un état délabré.

Que le premier pas lancé par Jovena (Axian) puisse inspirer d’autres !

Ndrianaivo

Sommet extraordinaire de la SADC - Le Président Rajoelina à Harare ce jour

Un aller-retour express. Le Président de la République Andry Rajoelina quittera le sol malgache dans la matinée pour un retour dans l'après-midi même. En effet, le Chef de l'Etat malgache est attendu ce jour à Harare, la capitale du Zimbabwe.

Selon les explications de sources informées, le numéro Un malgache devrait assister à une réunion extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Une participation d’autant plus importante que Madagascar a adhéré officiellement à la Troïka de cette entité en août de l'an dernier.

Il s’agit de l’organe de coopération en matière politique, défense et sécurité, qui prend toutes les décisions pour préserver la paix et la sécurité au sein des pays membres. C’est la Troïka qui agit en tant que chef de file pour toutes les questions menaçant la stabilité et fournit les orientations à suivre aux Etats membres.

La réunion se penchera sur la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo. Cette « réunion extraordinaire » vise à « discuter des questions relatives à l’est de la RDC, dont la situation est « préoccupante » après la prise ces derniers jours de Goma, principale ville de la région, par les rebelles du M23, réputés être appuyés par des forces rwandaises.

Le retrait de la mission de la SADC (SAMIDRC) stationnée près de Goma pourrait être décidé. Plusieurs soldats étrangers, d’Afrique du Sud et du Malawi, tués dans le Nord-Kivu la semaine passée faisaient partie de cette mission. La SAMIDRC, déployée dans la région depuis fin 2023 pour épauler les forces congolaises face au M23, comprend notamment 2.900 soldats sud-africains, ainsi que des militaires malawites et tanzaniens.

La SADC, qui regroupe 16 Etats membres dont Madagascar, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi et l’Angola, médiateur dans la crise en RDC, et la RDC, et pas le Rwanda, a pour mission de « promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durables et équitables » dans la région.

Actu-brèves

Omer Beriziky quitte l’ambassade malgache de Belgique. Jean Omer Beriziky a été relevé de ses fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar au royaume de Belgique, ainsi qu'au Pays-Bas. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le 29 janvier. La nomination de Beriziky à ces postes avait été effectuée en 2019, marquant ainsi un retour dans le domaine diplomatique après plusieurs années. Avant cette révocation, Jean Omer Beriziky avait déjà occupé des fonctions similaires entre 1995 et 2006. Durant cette période, il a été nommé ambassadeur sous les Présidences de Zafy Albert, Didier Ratsiraka, et Marc Ravalomanana. Ce parcours illustre l'expérience significative qu'il a accumulée dans le domaine de la diplomatie malgache.

Reboisement de la FDS, un engagement pour l'avenir. Le reboisement du ministère de la Défense a officiellement débuté hier à Tampoketsa, dans le District d'Ankazobe. Dix mille jeunes plants ont été plantés sur une superficie de 500 hectares dans le cadre d'un projet plus vaste visant à reverdir le pays. Le projet de reboisement s'inscrit dans le défi du ministère de la Défense de planter des arbres sur une superficie de 10 000 hectares chaque année. Ce défi est également aligné avec les initiatives du Président de Madagascar, qui vise à restaurer les espaces verts à travers le pays. Les plants utilisés pour cette plantation proviennent de l'association Graine de vie, un partenaire clé dans cette entreprise. Des personnels civils et militaires des agences du ministère et de la Gendarmerie nationale y ont participé et étaient accompagnés par la Police nationale et l'attaché de défense à l'ambassade des Etats-Unis. Lors de l'événement, le Ministre Gal. Lala Monja Delphin Sahivelo, a souligné l'importance sacrée de la plantation d'arbres, qui génère des bénéfices environnementaux et économiques pour le pays. Le thème choisi pour cette plantation, axé autour de la forêt comme source d'énergie durable, a été mis en avant pour rappeler à tous le rôle essentiel des arbres dans la durabilité. Le ministre a également insisté sur la nécessité d'une prise de conscience collective concernant la protection des forêts existantes. Il a exhorté les participants à prendre soin des forêts, en évitant de les couper ou de les brûler sans raison valable. Cette sensibilisation est cruciale pour assurer la pérennité des efforts de reboisement.

Nouvelles élections dans une douzaine de Communes. Selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI), un total de 12 Communes, dans 4 Provinces, se trouve dans l’obligation de tenir de nouvelles élections en raison d'irrégularités constatées lors des précédents scrutins. Dans la Province de Fianarantsoa, plusieurs Communes sont concernées, parmi lesquelles Kianjandrakefina à Ambositra et Andohanilakaka à Ihosy. De même, la Province de Toliara voit les Communes de Mahaly à Amboasary- Atsimo et Mitsinja -Betanimena à Toliara II être appelées à renouveler leurs élections. La Province de Toamasina n’est pas en reste, avec les Communes d’Ambinaninony(Brickaville) et d’Ambinanidilana (Mahanoro) devant également passer par ce processus de réévaluation. Enfin, dans la Province d’Antananarivo, des anomalies ont conduit à l'annulation des résultats dans les Communes de Morarano (Arivonimamo), Antanetibe et Masindray (Soavinandriana). La CENI a fait savoir qu'elle attendra la décision finale du Conseil d’Etat avant de procéder à la préparation de ces nouvelles élections.

Une gestion de type concession privée sera mise en place au gymnase Arena sport de Toamasina. Le 29 janvier, le Conseil des ministres a approuvé l'initiative de mettre en place une gestion de type concession privée pour le gymnase Arena Sport situé à Toamasina visant à améliorer son efficacité et sa rentabilité. Un appel d'offres sera lancé, permettant une sélection ouverte et transparente des entrepreneurs privés. Cet appel d'offres a pour but de choisir l'opérateur qui sera chargé de la gestion de cette infrastructure sportive. Le processus de sélection cherche à garantir que les meilleures propositions soient considérées, favorisant ainsi la compétition et l'amélioration des services offerts. Après la sélection de l'entrepreneur, un accord sera signé entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'opérateur choisi. Cet accord stipulera qu’une partie des revenus annuels générés par l’exploitation du gymnase sera versée au Trésor public. Cette mesure vise à assurer que les bénéfices de la gestion de l’infrastructure contribuent au budget national, soutenant ainsi le développement d'autres projets publics. L'opérateur en charge de la gestion du gymnase Arena Sport Toamasina aura plusieurs responsabilités. En plus de l'organisation des compétitions sportives, un business plan devra être présenté pour garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure. Ce business plan devra inclure des stratégies pour accueillir des événements variés, tels que des grands marchés et des événements culturels. Cette approche vise à maximiser l'utilisation de l'espace et à diversifier les sources de revenus.

Perspectives climatiques 2025 - Une pluviométrie normale attendue

Du 28 au 30 janvier 2025, Madagascar a accueilli la 30e édition du Forum régional sur les perspectives climatiques (SARCOF-30). La réunion s'est tenue au Novotel Antananarivo. Il s’agit d’un événement réunissant 16 pays de l’Afrique australe.

Le principal objectif de ce forum est de partager les prévisions climatiques en Afrique australe pour la saison pluvieuse 2025 afin de permettre aux différents secteurs de prendre des décisions adaptées. Le thème de cette édition : « Combler les lacunes des alertes précoces » met l’accent sur l’importance de renforcer les systèmes d’alerte précoce pour mieux anticiper les risques climatiques. Cette approche vise à protéger les communautés vulnérables et à favoriser une gestion proactive des ressources face aux défis climatiques.

Pour Madagascar, les précipitations prévues pour la période allant de janvier à mars 2025 seront supérieures à la normale saisonnière pour la Région d’Analanjirofo, la majeure partie de la Région de Sofia, le nord de la Région d’Alaotra-Mangoro et Atsinanana, la partie sud des Régions d’Ambatosoa et DIANA, ainsi que la partie Est de la Région de Betsiboka. Elles seront normales à inférieures à la normale saisonnière pour les Régions de Vatovavy et Fitovinany, la partie sud des Régions d’Atsinanana et Melaky, la partie Est des Régions d’Amoron’i Mania et Haute-Matsiatra, ainsi que l’extrême nord-ouest de la Région d’Atsimo-Andrefana.

Durant ce forum, les experts climatiques venus de toute l’Afrique australe ont partagé leurs analyses approfondies pour élaborer des stratégies communes. Ces échanges permettront à la région de mieux se préparer aux conditions climatiques à venir et de renforcer la résilience des populations face aux phénomènes extrêmes. Cette rencontre a également été une occasion de promouvoir la coopération régionale et avancer vers un avenir plus durable et mieux préparé aux défis climatiques.

L’Afrique ne sera pas épargnée par le changement climatique. Ce phénomène menace d’annuler ou d’affaiblir les progrès réalisés par les Africains jusqu’à présent en matière de gestion des risques pour la production alimentaire, dus à la variabilité climatique actuelle et au changement climatique observé. Malgré cela, les prévisions climatiques pour la saison agricole 2024-2025 semblent prometteuses. La plupart des pays de la région devraient bénéficier d’une bonne pluviométrie. Toutes ces données climatiques pourraient jouer un rôle crucial dans la restauration de la sécurité alimentaire et la stabilisation des moyens de subsistance des populations touchées, offrant un espoir tangible face à des défis climatiques persistants.

Des groupes d’experts sur l’évolution du climat ont souligné que le réchauffement futur entraînera des changements supplémentaires et durables dans toutes les composantes du système climatique, augmentant la probabilité des impacts graves, omniprésents et irréversibles pour les personnes et les écosystèmes. Limiter le changement climatique nécessiterait des réductions substantielles et soutenues des émissions de gaz à effet de serre, ce qui, avec l’adaptation, peut limiter les risques liés au changement climatique. La terre s’est déjà réchauffée de plus de 1° C au-dessus des niveaux pré-industriels. Puis, les évaluations les plus récentes montrent que la température mondiale devrait atteindre ou dépasser 1,5° C de réchauffement d’ici 2040.

Anatra R.

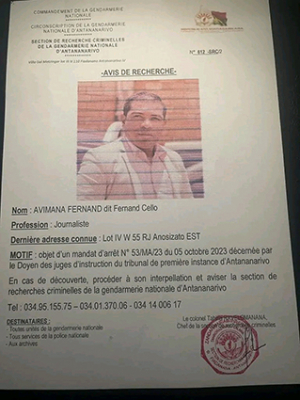

Diffusion de fausses nouvelles - Le journaliste Fernand Cello jeté à Antanimora

A la suite d'un mandat d'arrêt émis par le doyen des juges à son encontre, et ce, depuis 2023, le journaliste Fernand Cello avait été arrêté par la Gendarmerie, vers 21h, mercredi dernier à Anosizato. Ses affaires et son téléphone auraient été confisqués. Et que sa voiture aurait été immobilisée par les autorités, depuis. Puis l'affaire s'est développée rapidement car le concerné fut déféré au Parquet d'Anosy. Sitôt son audition par le procureur terminé hier vers 18 h, ce dernier a placé le journaliste en cause sous mandat de dépôt à Antanimora, pour diffusion de fausses nouvelles, entre autres motifs d'inculpation. Toutefois, nos sources n'ont pas apporté encore plus de précisions sur l'affaire. Il est ainsi impossible de déterminer s'il s'agissait d'une publication sur Facebook du chroniqueur, ou lors de l'une de ses émissions radiophoniques.

A préciser que selon l'information, 5 autres personnes dont son épouse ont été auditionnées en même temps que lui. Certaines d’entre elles auraient hébergé le journaliste durant toute cette période où il a été recherché. Mais c'était uniquement pour le besoin de l'enquête, selon la Gendarmerie. A noter aussi que Fernand Cello avait été soumis à une enquête préliminaire à la section de recherche criminelle de la Gendarmerie ou SRC Fiadanana où il fut placé en garde à vue sitôt après son arrestation à Anosizato, mercredi soir dernier.

Franck R.

Fil infos

- Actu-brèves

- Réunion de l’OMC nationale à la Primature - Sécurité et stabilité au menu

- Tentative de dissolution de la Fédération - Le football malgache en danger

- Université d'Antsiranana - La paix restaurée

- Sahara Marocain au Conseil de sécurité l’ONU - Victoire du Maroc et consécration de l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine

- Vie de la Nation - Madagascar, cobaye des politiciens

- Perquisition au groupe Sodiat Talatamaty - Pillage et razzia sur des véhicules

- Actu-brèves

- Gouvernement - Un ministère d’Etat chargé de la Refondation de la République

- Ministres de la Refondation - Deux mois pour faire leurs preuves

Editorial

-

Secteur en panne !

En mauvaise posture, le secteur éducatif malagasy va de mal en pis. Tel un navire en panne, en Haute mer, le moteur bloqué, l’équipage perd le contrôle. Le bâtiment tangue de gauche à droite. A la dérive, il risque le naufrage. A l’époque coloniale, l’instruction publique représentait l’un des principaux points d’achoppement du pouvoir en place. A l’aube de l’occupation, le Général Gallieni, premier gouverneur général de Madagasikara, se heurtait à une difficulté majeure : déterminer quel type d’instruction ou quel modèle d’enseignement, devrait être appliqué dans la colonie (Madagasikara) ? Un enseignement élitiste, de haut niveau, ou un enseignement élémentaire, rudimentaire ? Et encore « quelle langue d’enseignement adoptée ? » Deux grandes orientations ont été primées par le Général gouverneur : dispenser un enseignement pour un cursus éducatif de haut niveau pour les enfants des colons. D’où la création des lycées à Antananarivo, le lycée Gallieni (1908) et…