Super User

Conjoncture - Pronostic vital engagé ?

C’est la question ou le risque ! Le pronostic vital est-il engagé? En ce moment de crise dans lequel le pays est de nouveau tombé sinon piégé, les esprits de tous s’inquiètent et s’interrogent sur l’avenir du pays.

A une semaine du déclenchement du mouvement initié par les jeunes qui se disent de la Génération Z, on se pose réellement la question « Où en est-on ? » Quel bilan ! Au vu des casses et des pillages dans la nuit du 25 au

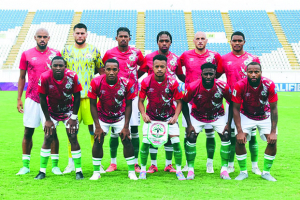

Eliminatoires Mondial 2026 - Les Barea dévoilent leur sélection, entre doutes et ambitions

La Fédération malagasy de football (FMF) a publié ce mercredi la liste des 24 joueurs retenus par Corentin Martins pour disputer les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2026. Malgré le climat politique tendu à Madagascar, l’équipe nationale reste mobilisée et se prépare à jouer ses ultimes cartes pour décrocher une qualification historique.

Saisie de 16,5 kg de cocaïne - Un suspect mauricien dénonce son commanditaire

En janvier dernier, les Forces de l’ordre malgaches ont porté un sérieux coup au narcotrafic international. Un ressortissant mauricien, interpellé sur la Grande île, est accusé d’avoir participé à l’acheminement de 16,5 kg de cocaïne vers l’île Maurice.

Lors de son audition, le suspect a impliqué plusieurs compatriotes, dont le bras droit présumé d’un commanditaire mauricien, décrit comme un acteur central de la logistique du réseau.

Pape Léon XIV - Une prière spéciale pour Madagascar

Le Pape Léon XIV a témoigné de sa proximité spirituelle avec le peuple malagasy. Lors de la traditionnelle audience générale qui s’est tenue, hier, à la Place Saint-Pierre à Rome, le Saint- Père a élevé une prière particulière pour Madagascar, devant les pèlerins venant du monde entier. “ Je suis attristé par les nouvelles en provenance de Madagascar concernant l'affrontement violent entre les Forces de l’ordre et les jeunes manifestants, qui a causé la mort de plusieurs personnes et une centaine de blessés”, dixit le Pape dans sa prière. “ Prions le Seigneur afin que toute forme de violence soit toujours écartée”. Il a également encouragé chacun à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la solidarité au sein de la population en favorisant la recherche constante de l’harmonie sociale à travers la promotion de la justice et du bien commun.

Contexte de crise - Les émotions négatives submergent...

Tout est hors de contrôle! Que faire à cette situation chaotique ? Comment cela va se terminer? Où irons-nous? Comment va- t-on survivre? Bon nombre de citadins se posent ces questions depuis le 25 septembre dernier. Des questions dont la plupart restent sans réponse, avec l’évolution des manifestations ces derniers jours. Une des raisons pour laquelle les fortes émotions submergent notamment les citadins, envahis par la peur, l’angoisse, la colère, la rage, la haine, la tristesse ou encore la dépression, le regret, l’humiliation et autres.

Expiration de l’AGOA - Les exportateurs malagasy face à l’incertitude

Depuis le 30 septembre, l’Accord de croissance et d’opportunités pour l’Afrique, connu sous le nom d’AGOA, a pris officiellement fin sans qu’aucun texte de prolongement n’ait été adopté par le Congrès américain. Madagascar, tout comme une quarantaine de pays africains qui bénéficiaient de ces préférences commerciales, doit donc composer avec le retour aux droits de douane standards pour ses exportations vers les Etats-Unis.

Cinéma - « Disco Afrika : une histoire malgache » sur les écrans hexagonaux

Le septième art malagasy commence à conquérir les cinéphiles du pays de l’Hexagone. Depuis le 23 septembre, le film « Disco Afrika : une histoire malgache » réalisé par Luck Razanajaona fait ses débuts sur les écrans français, marquant une étape inédite dans l’histoire du cinéma malgache en Hexagone. La première séance, qui s’est déroulée au cinéma Luxury à Ivry-sur-Seine, a accueilli le réalisateur en personne, captivant un public à la fois curieux et enthousiaste. Depuis cet événement inaugural, l’œuvre a été projetée dans neuf grandes salles à travers le pays, témoignant de l'intérêt croissant pour ce récit original. Hier, le film faisait escale à Marseille au cinéma Le Gyptis, une étape significative dans sa tournée nationale.

Conjoncture - Le nom du nouveau Premier ministre attendu ce jour !

Qui sera le nouveau locataire de Mahazoarivo ? Qui succèdera à Christian Ntsay? Trois jours après la déclaration du Président Andry Rajoelina sur la chaîne nationale, lundi dernier, le nom du nouveau Premier ministre devrait normalement être connu ce jour. La déclaration du Président dans ce sens se voulait être une réponse aux revendications des jeunes membres de la « Gen- Z » qui ont démarré un mouvement de contestations depuis le jeudi 25 septembre dernier contre la pénurie d’eau et d’électricité. Des revendications qui ont, pourtant, pris une allure très politique aujourd’hui car exigent carrément la démission du Président de la République.

Mouvement du 25 septembre 2O25 - L’Alaotra-Mangoro dans l’expectative

L’Alaotra-Mangoro , servie par la RN44,« anoblie » semble être pris de court face à l’ampleur prise par la contestation préconisée par les deux conseillers municipaux de la Capitale . Certes une certaine appréhension passa dans la tête de tout un chacun, comme si depuis quelque temps une appréhension de voir éclater un mouvement de contestation habite tout un chacun au regard des remarques négatives constatées en ce qui concerne les « fantaisies » ourdies à l’occasion de chaque paiement des bourses aux étudiants, par exemple.

Fil infos

- Tentative de dissolution de la Fédération - Le football malgache en danger

- Université d'Antsiranana - La paix restaurée

- Sahara Marocain au Conseil de sécurité l’ONU - Victoire du Maroc et consécration de l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine

- Vie de la Nation - Madagascar, cobaye des politiciens

- Perquisition au groupe Sodiat Talatamaty - Pillage et razzia sur des véhicules

- Actu-brèves

- Gouvernement - Un ministère d’Etat chargé de la Refondation de la République

- Ministres de la Refondation - Deux mois pour faire leurs preuves

- Gestion budgétaire 2025 - Les engagements liés aux dépenses non essentielles suspendus

- Crise sociale - La Transition à l’épreuve du réel

Editorial

-

Vandalisme légal ?

La Grande île «retombe de nouveau » dans l’implacable piège de la crise politique. L’image flagrante de quelqu’un qui marche sur le fil d’un rasoir, d’un fil-de-fériste ou d’un équilibriste qui joue au prix de sa vie à une altitude proche de la pointe de la Tour Eiffel colle sur les réalités du pays à ce moment précis. La moindre maladresse sinon d’inattention, on risque le pire !