Super User

Rencontre des Entrepreneurs Francophones - Les Marocains séduits, les Belges emballés, les Français rassurés

Deux jours de rencontres ont permis au Président Andry Rajoelina, en tête de la délégation économique malagasy à la Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2021 (REF), de convaincre les investisseurs étrangers à venir à Madagascar. « Notre pays est en pleine restructuration pour rattraper le retard de développement depuis des décennies et des vastes chantiers sont prévus », lance Andry Rajoelina à ses auditeurs Belges, Marocains et Français lors des rencontres entre les opérateurs de Madagascar et ceux de ces trois pays. Le numéro un du pays ne s’est pas lassé de répéter à ses hôtes les opportunités d’investissement à Madagascar et les avantages que ce dernier peut leur offrir ainsi que la volonté de l’Etat malagasy à consolider le partenariat public-privé.

A ses hôtes durant les deux journées de rencontre où tour à tour Belges, Marocains et Français ont fait face aux autorités malagasy et aux opérateurs de Madagascar, Andry Rajoelina a dévoilé les programmes à réaliser dans un temps record. Il s’agit entre autres de la construction des infrastructures, des logements sociaux, le développement du tourisme, l’électrification à travers l’énergie renouvelable, l’agrobio ainsi que la réalisation des travaux pour solutionner une bonne fois pour toutes les problèmes du Sud de Madagascar à travers la construction du pipeline d’Efaho.

Opération de séduction réussie

Les opérateurs marocains regroupant au sein de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) affirment être séduits par les opportunités d’affaires dans la Grande île. Ils sont prêts à aller de l’avant dans l’industrie pharmaceutique, la construction des logements sociaux et l’électrification. Sur ce dernier point, l’expérience marocaine se passe de commentaire. Le taux d’électrification de 18% en 1995 est passé à 100% en 2016. Pareillement pour l’industrie pharmaceutique qui produit les 80% des besoins de la population locale. Les opérateurs marocains dans ce domaine lorgnent sur le Pharmalagasy qui compte sortir de son usine, construit en quatre mois en pleine pandémie, 13 nouveaux produits à base de plantes.

Battre le fer tant qu’il est chaud, les Marocains comptent organiser un voyage au Maroc pour les autorités malagasy et les opérateurs de Madagascar afin qu’ils constatent leurs réalisations. « On peut même envisager la signature des protocoles d’accord (M.O.U.) à l’issue de la prochaine rencontre », a avancé le Président Rajoelina. « C’est la prochaine étape à réaliser le plus tôt possible au plus tard dans le courant du mois d’octobre », rétorque pour sa part le président du CGEM, Chakib Alj.

Des bonnes surprises

Hors programme de la rencontre présidentielle, les opérateurs belges regroupés dans « l’union walone » ont insisté pour rencontrer le Président Rajoelina et leurs homologues malagasy dans la matinée de mardi. Durant le face à face, les Belges ont abattu leurs cartes en dévoilant leurs intérêts dans la fabrication du chocolat et biscuit destinés uniquement à l’exportation, de la collecte des déchets de matériels électroniques, le recyclage et reconditionnement des appareils électroménagers. En outre, des sociétés belges comptent installer des filiales à Madagascar où ils envisagent de s’y rendre d’ici peu. « Vous êtes la bienvenue et nous sommes prêts à finaliser vos projets dans un partenariat gagnant-gagnant », leur a promis le Président Andry Rajoelina.

Aux entrepreneurs français, le numéro un malagasy leur a martelé que la France, qui a un lien historique avec Madagascar, a toujours une place importante. « Bientôt, nous allons signer avec une société française, l’implantation d’une ligne de téléphérique partant d’Alarobia jusqu’à l’université d’Ankatso en passant par Antanimena, Analakely, Mahamasina et la Haute ville », a révélé celui qu’on qualifie à raison de TGV. Cette révélation est la manière pour lui de rassurer ces opérateurs qui craignent sur l’invasion asiatique dans le domaine des BTP. « La concurrence est toujours de mise mais on ne badine plus tant sur la qualité, le coût et le délai d’exécution », précise Andry Rajoelina.

Il a d’ailleurs lancé que la plus grande partie de ces grands projets doivent être achevés avant la tenue des Jeux des îles de l’océan Indien en 2023. Course contre la montre engagée. Gare aux retardataires car les premiers arrivés seront bien sûr les premiers servis.

La Rédaction

Secteur de la construction et BTP - Plus de 200 000 travailleurs face à des situations dangereuses

« J’ai déjà été victime de nombreux accidents de travail, en 15 années d’exercice. Ma chute depuis le 2e étage d’un bâtiment en chantier m’a le plus marquée. J’ai été inconscient et mon bras droit s’est fracturé. Il m’a fallu 3 semaines de convalescence et beaucoup de volonté pour reprendre mon travail ». De par ce témoignage, Soloniaina R., maçon auprès d’une petite entreprise de construction informelle, confirme les risques que les employés dans le secteur de la construction ou encore du bâtiment et travaux public (BTP) encourent presque quotidiennement. Ils sont des milliers de travailleurs qui évoluent dans les petites entreprises de construction informelles dont les risques sont plus élevés faute d’assurance et de sécurité sociale.

Effectivement, le secteur de la construction et BTP se caractérise par un environnement de travail dangereux. Ses 200 000 travailleurs et plus exercent leur métier dans des conditions de travail particulièrement physiques et intenses, notamment dans les chantiers de construction. Ils font quotidiennement face à des situations dangereuses, dont le travail en hauteur, l’exposition aux produits chimiques, la manutention de charges ou encore la circulation d’engins routiers. De plus, les statistiques confirment ces constats inquiétants étant donné que près de 28% des accidents de travail déclarés à la Caisse Nationale de prévoyance sociale surviennent dans le secteur de la construction.

Une étude pour un état des lieux

Améliorer la santé et sécurité au travail (SST) dans la chaîne de valeur de la construction à Madagascar. Tel est l’objectif d’une étude commanditée par le projet « Fonds Vision Zéro » (VZF) de l’OIT, laquelle fera un état des lieux de la situation dans ce secteur. Elle permettra notamment de mettre en avant les caractéristiques spécifiques de ce secteur qui présagent des risques ou des opportunités pour une amélioration des conditions de travail des salariés en matière de prévention. « L’équipe de consultance engagée pour mener l’étude va faire le tour des employés œuvrant dans la construction et BTP. Les résultats de l’enquête seront ainsi d’une importance capitale », avance Solo Paulin, directeur du Travail et de la Promotion des droits fondamentaux auprès du ministère de tutelle.

Le lancement officiel de l’étude a été marqué par un atelier tenu, hier, à Antaninarenina. Cette rencontre a pu réunir les parties prenantes-clés, consultées pour la collecte des données pour enrichir l’étude, entre autres les ministères en charge du Travail et des Travaux publics, les représentants du syndicat des entrepreneurs du BTP, les représentants des travailleurs, etc. Outre les consultants en charge de l’étude, la démarche méthodologique adoptée pour mener l’enquête a été présentée à l’occasion. Il en est de même pour le planning des consultations et de visites d’observation, prévues en septembre et octobre prochains. Les entreprises sont sollicitées à collaborer pour y arriver.

Recueillis par Patricia Ramavonirina

Stade Barea - Inauguration en fanfare ce 2 septembre

Les travaux touchent à leur fin. La cérémonie officielle d’inauguration du Stade Barea aura lieu le 2 septembre 2021, avant le coup d’envoi du match de qualification pour le Mondial 2022 qui opposera les Barea aux Ecureuils du Bénin. Vingt mois après le début des chantiers, le Stade Mahamasina baptisé « Kianja Barea », a entièrement fait peau neuve. Désormais, le Stade, qui ne respectait pas les moindres normes en matière d’évacuation, est devenu l’un de ceux classés premiers par la Fédération internationale du Football (FIFA).

Lors de la réception du président de la FIFA Gianni Infantino, en novembre 2019 au Palais d’Etat d’Iavoloha, le Président Andry Rajoelina avait promis de rénover le stade de Mahamasina en un stade digne du peuple malagasy, suivant les normes internationales. La même année, le Chef d’Etat malagasy était élu champion de la promotion et du développement de l’Education physique et sportive, lors de la réunion interministérielle en Afrique.

Le ministre chargé des Nouvelles villes et de l’Habitat, Gérard Andriamanohisoa, a annoncé devant la presse, hier, la fin des chantiers avec 12 mois de garantie. « Le Stade aura 100 ans de durée de vie. Le temps de rectifier les détails minutieux par l’entreprise titulaire. Le nouveau stade pouvant d’ores et déjà accueillir le double de sa capacité précédente avec 40.260 places », a – t – il expliqué.

Fierté nationale

« Ce nouveau stade symbolise la fierté nationale à travers le sport. Sans infrastructure, le sport ne pourra pas se développer. Le « Velirano », numéro 13, celui de faire du sport une fierté nationale est atteint. Rappelons que 30 stades sont déjà proches de leur inauguration tandis que 13 autres sont en cours d’étude avec deux piscines olympiques », renchérit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod’Ali. Près de 50 entreprises locales se sont donné la main avec l’entreprise titulaire China State Construction Overseas Développement durant les travaux employant plus de 2500 ouvriers malagasy. Plus de 50% des matériaux ont été achetés localement hormis ceux qui ont été importés de Chine.

Pour marquer la journée du 2 septembre, après le début de la cérémonie, un grand show artistique avec Jaojoby, Jerry Marcos, Tence Mena et Stéphanie précèdera le match opposant Madagascar-Bénin à 19h00, pour le compte de la première journée de la qualification au Mondial de Qatar 2022. Un feu d’artifice clôturera les festivités.

L’entrée au stade sera gratuite, sous ordre du Chef d’Etat mais l’accès limité, vu l’état d’urgence sanitaire qui prévaut encore dans le pays. La distribution des billets aura lieu les 28, 29, 30 et 31 août. Les lieux de distribution des billets seront communiqués ultérieurement. Par ailleurs, c’est le ministre de la Jeunesse et des Sports, celui de la Santé publique et la FIFA qui détermineront le nombre de places autorisées durant l’inauguration.

Elias Fanomezantsoa

Thierry Rajaona - « L’économie malagasy est sous-financée »

Panorama de l’état du financement de l’économie malagasy en particulier et de l’économie africaine en général. C’est ce qu’a dressé, hier, Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), à l’occasion de la Rencontre des entrepreneurs francophones (REF) dans le cadre de l’évènement organisé par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) qui se tient présentement à Paris. Evènement durant lequel ce responsable tient lieu de chef de délégation représentant le secteur privé malagasy face aux entreprises de France. « Nos économies sont sous-financées en règle générale. Quand on considère les pays africains, francophones en particulier, le ratio de crédit à l’économie par rapport au produit intérieur brut se situe entre 15 et 30% au maximum. Un taux minime comparé au ratio mondial qui est à taux moyen de 140% », avance le président du GEM. Une façon pour ce responsable d’expliquer que l’économie africaine en général et surtout malagasy est encore en état de faiblesse par rapport au reste du monde. « Effectivement la comparaison a été faite entre les pays développés et les pays pauvres. En revanche, n’oublions pas que la francophonie englobe aussi certains pays asiatiques dont ce ratio est proche des 120 à 130% à l’instar du Cambodge ou encore du Vietnam », rajoute le chef de la délégation du secteur privé. D’après lui, même dans la zone francophone, l’Afrique reste en retard face aux autres pays alors que pour réellement financer l’économie d’un pays, il est impératif que ce ratio de crédit, qui est présentement à un maximum de 30%, soit doublé ou même triplé comme cela a été fait chez les pays asiatiques francophones il y a quelques décennies, d’après l’analyse du président du GEM.

Endettement

Le numéro un du secteur privé a aussi évoqué le concept de capacité d’endettement lors de son intervention à la REF. « Globalement, les pays membres de la francophonie, surtout ceux de l’Afrique, ont encore une marge de capacité d’endettement car le ratio d’endettement par rapport au PIB est relativement faible en Afrique à l’exemple de la Grande île qui a un ratio de 35% malgré le fait que l’on soit l’un des pays les plus pauvres au monde », détaille Thierry Rajaona pour suggérer le fait de doubler ce ratio d’endettement même si c’est tout de même un peu risqué pour le pays en question qui y a recours. « L’endettement en soi n’est pas une mauvaise chose pour relancer l’économie. Après il faudra tout de même le calibrer de façon transparente afin d’atténuer les risques à long terme pour le pays. Cela permettra d’avoir une marge de développement assez importante pour le pays emprunteur », explique le président du GEM. Cependant, la triste réalité est que les riches ne prêtent qu’aux riches dans la mesure où le remboursement des dettes demeure une question à risque dès lors qu’un pays pauvre emprunte car ce dernier aura d’autant plus de difficultés à couvrir ses dettes à long terme. « Les pays à revenu plus élevé ont plus de facilité à emprunter à l’extérieur par rapport aux pays en voie de développement. Pourtant, ce sont ces derniers qui en ont le plus besoin, justement afin d’atteindre leurs objectifs de développement », déplore Thierry Rajaona.

Hary Rakoto

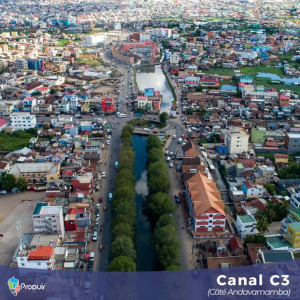

Travaux de construction du Canal C3 - 84 ménages bénéficieront de nouvelles habitations

Parmi les principaux travaux à réaliser dans le cadre du Projet de développement urbain intégré et de résilience (PRODUIR) figure la réhabilitation totale du canal C3. Pour mener à bien ces travaux le long du canal C3 prévus dans le cadre dudit projet du Grand Antananarivo, des familles doivent être déplacées. 84 ménages bénéficieront de nouvelles habitations qui seront construites dans le Fokontany Andavamamba. Il s’agit de 87 appartements répartis dans 29 bâtiments préemptés au sein d’un nouveau quartier. Outre les habitations, ces communautés bénéficieront d’infrastructures sociales aux normes comme l’accès à l’eau potable, marché, lavoir… La mise en place de ce nouvel environnement contribuera à améliorer la condition de vie des habitants de ces quartiers précaires d’Antananarivo.

Dans son ensemble, le Canal C3 fait plus de 12 km depuis le bassin tampon d’Anosibe jusqu’à la station de pompage d’Ambodimita, en passant par les quartiers précaires d’Andavamamba, 67Ha et Antohomadinika. Ce canal ainsi que les bassins tampons qui lui sont reliés ne peuvent plus assurer convenablement leur fonction initiale dans la lutte contre les inondations dans plusieurs quartiers d’Antananarivo. Les travaux sur cette section comprennent le curage, terrassement en déblai, la construction de murets en maçonnerie pour délimitation et soutènement des berges ainsi que la reconstruction de passerelles. Il y a aussi la réalisation d’ouvrages hydrauliques de décharge dans le canal, nécessaire à la récupération des eaux de ruissellement.

Environ 115 000 m3 de boues seront draguées du canal C3. Les composantes du projet PRODUIR prévoient également la mise en place d'infrastructures à effet rapide dont la première phase démarrera en fin 2021. Il s'agit de 206 infrastructures sanitaires et de mobilités destinées pour les Communes de Bemasoandro, d’Anosizato Ouest, d’Andranonahoatra, ainsi que pour les 1er et 6e Arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo. Ces infrastructures à effet rapide sont réparties en ruelles, voies carrossables, passerelles, bibliothèques, terrains de basket-ball, escaliers, bassins lavoirs, murs de soutènement et bornes-fontaines.

Le projet PRODUIR a pour objectif d’améliorer les conditions de vie en milieu urbain et la résilience des populations dans des quartiers défavorisés du Grand Antananarivo, entre autres, 650 000 personnes résidant dans les zones d’intervention des travaux dont le 1er, 4e et 6e Arrondissements de la CUA, les Communes d’Anosizato Andrefana, de Bemasoandro et d’Andranonahoatra.

Anatra R.

Qualif Mondial 2022 - Rabesandratana, faire du neuf avec du vieux

Depuis sa nomination à la tête de la sélection nationale, les Barea de Madagascar, Eric Rabesandratana avait promis aux amoureux du football malagasy d'apporter une nouvelle aire au sein de son groupe. Celui de négocier des nouveaux recrutés en ligue 1 et en dehors de l'Europe. Pour le moment, l'intérim de Nicolas Dupuis n'a réussi à entamer la moindre approche avec les noms des nouveaux Barea, qui circulent sur Facebook. Si on ne cite que Andy Pelmard ou de Remy Vita avec la réserve du Bayern ou Francis Coquelin de FC Séville.

Promotion du genre - Les collégiennes du Sud privilégiées !

Négligées, considérées comme des « objets ». Les femmes sont souvent mises à l’écart lors des activités et les projets de développement dans diverses localités du Sud de Madagascar. Une des raisons pour lesquelles l’association « Zoky ela nanabeazana » (ZEN) compte y remédier. Ceci en mettant en œuvre un projet relatif à la promotion du genre en milieu scolaire, avec la Commission nationale (COMNAT) de l’UNESCO.

Attaque à main armée de bandits à Itaosy - Les assaillants tombent dans le filet de la Police

La journée du 23 août dernier fut particulière. Elle a été marquée par plusieurs tentatives d’assauts armés de bandits se produisant un peu partout dans la Capitale et ses environs. Des tentatives puisque l’intervention de la Police, à chacune des alertes, a permis à celle-ci de multiplier les arrestations des auteurs présumés des forfaits.

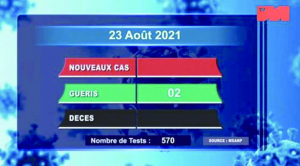

Covid-19 - Zéro décès et aucun nouveau cas en 24 heures

Zéro. Le rapport récapitulatif quotidien du Centre de commandement opérationnel (CCO) - Covid-19 datant du 23 août dernier n’a recensé aucun nouveau cas positif, ni de décès, et ce, pour la première fois depuis le début de la deuxième vague de l’épidémie. Avant de parvenir à ces résultats, le CCO a effectué des tests PCR et GeneXpert sur 570 échantillons.

Fil infos

- A défaut d’armes et d’argent cachés - Pillage et vandalisme à Mantasoa

- Lutte contre la corruption - L’ENMG plaide pour une transmission rapide des preuves

- Groupe Sodiat - Des comptes réduits à zéro

- Déplacement du PRRM à Dubaï - Une visite « stratégique », selon le Gouvernement

- Statistique agricole - Lancement du 3e recensement général de l’agriculture

- Gel de certains comptes - Manifestation des employés du groupe Sodiat à Mandrosoa Ivato

- Concertation nationale - Un début cacophonique

- La Gen Z et les OSC - Pour une charte de la Transition

- BIANCO Fianarantsoa - Détournement de plus de 8 millions Ariary à l’IFIRP

- Conjoncture - Départ surprise du président de la CENI

Editorial

-

Double test !

Selon le programme établi et publié à la presse, il y aura ce jour du lundi 15 décembre un premier face-à-face officiel entre les députés et les membres du Gouvernement. Une première séance officielle de « questions – réponses » entre les parlementaires de l’Hémicycle et les ministres et cela en vertu de l’art. 102 de la Constitution précisant le cadre global du rapport entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement, entre les membres du Législatif et ceux de l’Exécutif.