« C'était une révolte intérieure »

Le village d'Akamasoa a été construit avec le fonds propre du mouvement « Akamasoa » et les habitants de la décharge. C'était en 1990 lorsqu'il a rendu visite à des malades dans la Capitale que le Père Pedro a découvert la décharge d'Andralanitra où un millier d'enfants et de parents vivent sur une montagne de déchets et se disputent leur nourriture parmi les chiens et les cochons. « Pour les aider, j'ai demandé un financement au sein d'une organisation à l'étranger. Pourtant, elle m'a fait attendre 18 mois pour me dire à la fin que mon projet a été refusé. J'étais très fâché et je criais au téléphone en disant : Vous vous moquez de qui ? Vous m'avez demandé un dossier de 150 pages, des précisions et j'ai toujours accompli vos requêtes. Depuis, je n'ai plus demandé un financement à aucun organisme ».

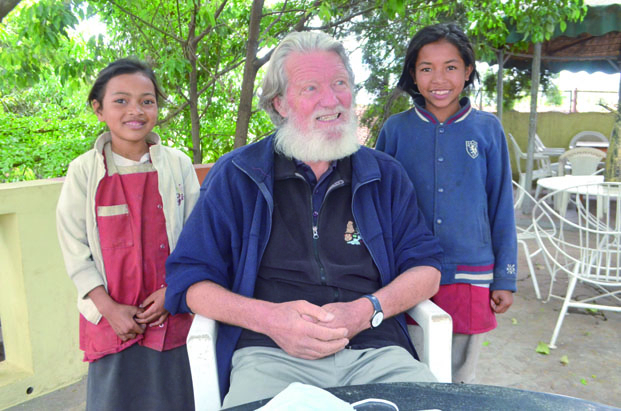

« Akamasoa, c'était une révolte intérieure. Je me disais que Dieu ne permet pas que des enfants meurent à petit feu dans une décharge ou dans la rue. Même sans argent ni financement, il faut agir ». Plus que déterminé, le Père Pedro avec une dizaine de jeunes malagasy venus sur la décharge, et ce n'est qu'après six mois de visites quotidiennes, qu'ils ont pu convaincre 70 familles pour quitter cet endroit et créer un nouveau village à Antolojanahary, à 60 km de la ville. Un terrain que l'autorité a mis à sa disposition. Puis, ils sont revenus à Akamasoa pour aider les familles qui y sont restées. Ils construisaient ensemble des maisons en bois, montaient les premières salles de classe et établissaient des règles de vie communautaire. Chaque année, le Père Pedro effectue au moins 3 voyages en Europe et à La Réunion pour un témoignage et une levée de fonds. Convaincus et reconnaissants de ses actes de charité et sa détermination à combattre la pauvreté, des milliers de gens de bonne volonté ont soutenu la cause du Père Pedro, et le projet n'a cessé de s'agrandir, depuis.

Une histoire gravée dans le cœur du Père Pedro

« La lumière que je vis ici, ce combat contre la pauvreté, transmettez-le dans tout Madagascar et au-delà des frontières, puisque c'est beau », c'est avec ce propos que le Pape François a quitté le centre Akamasoa durant le trentenaire de ce dernier. Il a été conquis par le peuple malagasy. « Il a senti la ferveur, la beauté, la joie des peuples. Durant que je voyageais avec lui dans le Papa mobile, il me disait : Pedro, regarde ! Regarde la joie de ces peuples, de ces enfants. Ce jour-là, nous avons parcouru 2km de joie, de saut, de cri. Même les journalistes qui ont déjà accompagné d'autres Papes dans le monde entier m'ont confié qu'ils n'ont jamais vu un accueil si spontané, si pareil », criait -il.

Des épreuves, des insultes, des épines sur les rues

« Beaucoup croient, même ma famille, que Akamasoa c'est le paradis sur terre, mais ce n'est pas la réalité. Pour en arriver là, ce n'est pas de tout repos », avance le Père Pedro. « On m'a déjà insulté, outragé, attaqué, volé, escroqué, outre les maladies, mais je suis toujours là, debout à cause des enfants. Je ne peux pas me taire. Je ne demande aucun privilège, mais seulement plus de considération pour les personnes que nous accueillons dans nos centres. Fatigué, je m'efforce de poursuivre mon chemin, combattre la pauvreté. A la fin, je peux dire que si je ne pourrais pas changer tout le monde, au moins là où je vis, j'ai pu créer un oasis d'espérance ».

Quant à sa relève, il en pense déjà. « Elle est déjà là. Il y a des jeunes malagasy qui sont prêts à sacrifier leur vie pour ce centre. Je crois en leur amour, fraternité, justice et vérité. Le travail ici continuera puisqu'ils aiment Akamasoa, leur patrie et Dieu. J'ai confiance en Dieu, puisque ce projet n'est pas le mien, c'est le sien. Je suis seulement un instrument et il a déjà choisi un autre pour me remplacer », conclut-il.

Recueillis par Anatra Raholimanantsoa