Fête de la Nativité - Le nombre d’assistance limité dans les églises

Publié le mercredi, 22 décembre 2021Un grand ouf de soulagement pour les chrétiens car ils pourront célébrer la naissance du Christ dans les églises, malgré quelques restrictions. En effet, à cause de la propagation de la pandémie de Covid- 19 dans le pays, il a été annoncé que le rassemblement de plus de 100 personnes est désormais interdit. En conséquence, les églises se sont organisées pour bien accueillir Noël, plus précisément, durant la nuit du 24 et 30 décembre.

Quid de la « troisième vague » ?

Publié le mercredi, 22 décembre 2021Elle est là ! Elle tue. Après les deux premières vagues de Coronavirus de 2020 et de 2021, une troisième vague atterrit au pays. Un souffle de vent impétueux déferle et happetout ce qui se hasarde en travers de son passage. Quand le nombre cumulé des décès (2020 et 2021) franchit la barre de 1 000, il y a donc mille raisons de s’inquiéter.

Entrepreneuriat - « Miarina by Fihariana » rempile avec 40 milliards d’ariary

Publié le mercredi, 22 décembre 2021Fort de son succès auprès des entrepreneurs, le projet Miarina by Fihariana est relancé avec une enveloppe de 40 milliards d’ariary destinée à financer les entreprises et sociétés de petite ou moyenne envergure légalement constituées. Pour être éligibles à ce soutien financier, les entreprises doivent justifier de plus de trois années d’existence et avec un chiffre d’affaire n’excédant pas les cinq milliards d’ariary. L’idée étant de booster au maximum la relance économique en poussant les PMI et PME.

Musique évangélique - Rija Rasolondraibe contraint d’annuler son seul concert

Publié le mercredi, 22 décembre 2021Décidemment, la Covid-19 gagne à nouveau du terrain. Alors que l’heure du déconfinement avait sonné il y a quelques mois, de nouvelles mesures ont été annoncées par le Président de la République et son Gouvernement. Effectivement, une autre vague de contaminations de ce virus mortel fait rage à Antananarivo ainsi que dans d’autres Régions de Madagascar. Depuis quelques jours, la situation s’est même aggravée, vu la hausse du nombre de nouveaux cas recensés la semaine dernière, surtout dans la Capitale. Et Malheureusement, pour le chanteur évangélique Rija Rasolondraibe, ce dernier en fait directement les frais.

Crash d’un hélicoptère de l’armée - Le corps du directeur de la sécurité de la Primature retrouvé

Publié le mercredi, 22 décembre 2021Entrepreneuriat - « Miarina by Fihariana » rempile avec 40 milliards d’ariary

Publié le mardi, 21 décembre 2021

Fort de son succès auprès des entrepreneurs, le projet Miarina by Fihariana est relancé avec une enveloppe de 40 milliards d’ariary destinée à financer les entreprises et sociétés de petite ou moyenne envergure légalement constituées. Pour être éligibles à ce soutien financier, les entreprises doivent justifier de plus de trois années d’existence et avec un chiffre d’affaire n’excédant pas les cinq milliards d’ariary. L’idée étant de booster au maximum la relance économique en poussant les PMI et PME. Dans le projet Miarina, les autorités, à travers le programme Fihariana, se sont associées avec les banques BOA et BNI Madagascar. Ainsi, malgré la disponibilité des fonds et ces mesures d’allègement de la procédure, les soumissionnaires au prêt doivent se conformer à des critères de sélection. Le prêt Miarina a, en effet, été mis en place pour les entreprises ayant des activités génératrices de revenus sur l’ensemble du territoire malagasy et œuvrant dans l’un de ces quatre secteurs dont l’agriculture et l’élevage, l’industrie, les services et le tourisme. Ces firmes peuvent contracter un prêt allant jusqu’à trois cent millions d’ariary. Pour ce qui est de la BNI par exemple, les procédures d’emprunt ont été allégées. Ce prêt aura notamment un taux de 8 % et une période de remboursement de 24 mois. Toutefois, le client pourra demander un différé de 6 mois concernant l’échéance de remboursement. Ainsi, les conditions de l’offre ont été conçues de manière à donner aux entreprises le temps de se remettre à flot avant d’entamer le remboursement du prêt. Cependant, certains opérateurs expliquent qu’ils rencontrent certaines difficultés sur ces critères d’éligibilité dans le programme. Pour leur part, les responsables du programme sont toujours prêts à continuer les discussions au niveau sectoriel avec les groupements professionnels, afin d’adapter la solution de financement par rapport au profil de ces derniers. Par ailleurs, pour élargir la portée de ces solutions de financement, des partenariats sont actuellement concoctés avec les institutions financières. Les discussions en cours devraient aboutir à de nouvelles opportunités, au bénéfice du secteur privé.

Hary Rakoto

La une du 22 décembre 2021

Publié le mardi, 21 décembre 2021

Propagation de la Covid-19 - Les patients préfèrent le test PCR au TDR !

Publié le mardi, 21 décembre 2021

« Jeudi, je commençais à tousser. Deux jours après, les douleurs s'amplifiaient et j'étais de plus en plus fatiguée. Alors, j’ai décidé de faire une analyse dans un établissement sanitaire où j’étais prise en charge. Une fois sur place, ma température était de 38° et mon toux alarmait mon médecin qui m'a immédiatement recommandé ainsi qu'aux membres de ma famille - eux qui souffraient de légers symptômes - de passer un test PCR. Avec mon état de santé, les longues files d'attente au Village Voara sis à Andohatapenaka me paraissaient insupportables. Le jour même, nous nous sommes rués vers l'Institut Pasteur de Madagascar. Mais malheureusement, seuls les individus qui vont partir en voyage y sont auscultés. Et encore moins, l'HJRA et l'hôpital Befelatanana ne disposent pas de matériel pour effectuer le test PCR. Toutefois, à la pharmacie, il faut dépenser 65 000 ariary, rien que pour un TDR. Nous avons ainsi pris la décision de revenir à Andohatapaneka le dimanche après-midi. Mais hélas, il n'y avait plus de médecin pour nous recevoir. Nous avons dû attendre lundi pour pouvoir faire le test dans un autre établissement et ce n'est que le lendemain que nos résultats, tous positifs au coronavirus, ont été obtenus. A partir de cet instant-là, les membres de ma famille ont pu enfin débuter la prise des médicaments adaptés. Heureusement pour moi, dès l'apparition des premiers symptômes, j’ai commencé à prendre des comprimés. Le médecin a juste renforcé mon traitement », a témoigné une jeune maman, actuellement mise en quarantaine avec sa famille.

C'est à cette histoire que le parcours du combattant des gens voulant faire un test PCR à Antananarivo se résume. Et cette jeune mère de famille n'est pas la seule qui préfère le PCR au TDR. Et même si l’affluence au niveau des centres de santé de base (CSB II) est importante, les files d’attente interminables dans l’enceinte du Village Voara sont encore pires. Malgré tout, quelques employés d'une grande société ont également partagé leur souhait voire recommandation émanant de leur patron de passer un test PCR.

Faut-il rappeler qu’afin de rompre les chaînes de contamination du coronavirus, le Gouvernement malagasy à travers le ministère de la Santé publique met gratuitement à la disposition de la population des tests de diagnostic rapide (TDR) antigéniques auprès des CSB II situés dans les Régions d’Analamanga, Vakinakaratra et Haute-Matsiatra. A Antananarivo, la liste communiquée par le ministère de la Santé publique est composée des CSB II situés à Isotry central et annexe, Centres de soins et de santé (CSS) et Centres de santé maternelle et infantile (CSMI) sis à Tsaralalàna, Ambohipo, Ambohitsoa, Ambohidroa, Ambohimanarina, Analamahitsy, Ampasanimalo, Antohamadinika, Amboniloha, Ambohimangakely, Andohalo, Antsahamamy, Andraisoro et Mahamasina.

Mais toujours est-il que certains CSB II localisés dans la capitale ne proposent plus depuis quelque temps ce service. Et pour cause, nombreux patients, bien qu’ils aient des symptômes de la Covid-19, présentent tous des résultats négatifs à l’issue de leur test. Quelques médecins œuvrant dans les CSB II ont ainsi décidé de procéder au traitement syndromique comme lors de la première et deuxième vague, sans passer à un TDR.

K.R.

« Best Island Artist MMA » - Six chanteurs malagasy en lice dans la compétition

Publié le mardi, 21 décembre 2021

Ouverture à l’international. Les artistes malagasy ne cessent de briller sur le plan international. Ainsi, comme il a été publié récemment sur la toile et les réseaux sociaux, six artistes, à savoir Ceasar, Denise, Shyn, Ljo, Tence Mena, ainsi qu’Oashna Tess - la fille du rappeur Shao Boana- sont nominés dans le concours intitulé « Mauritius Music Awards » (MMA 2021). Ils vont encore représenter notre pays pour un nouveau challenge musical. En effet, ils sont en compétition dans la catégorie « Best Island Artist Madagascar » qui se tiendra à l’île Maurice. Il s’agit d’un concours dédié aux artistes de l’océan Indien où les amateurs de musique pourront voter sur le site www.vote-mma.mu pour leur donner toutes les chances de gagner le prix, sachant que les votes sont déjà ouverts depuis la semaine dernière. Tous heureux d’être nominés, ces six artistes partagent les informations sur les réseaux-sociaux, en incitant notamment les fans à prendre part au vote. A noter que cette nomination permet à ces chanteurs malagasy d’obtenir davantage de notoriété par rapport aux autres artistes de l’océan Indien qui sont en phase de devenir célèbres actuellement.

Visibilité

Le concours « Mauritius Music Awards » a été créé l’année dernière. Pour le compte de sa deuxième édition, l’évènement va se tenir à l’île Mauirce. Et comme il est de coutume, ce concours va une fois de plus honorer et valoriser les artistes de l’océan Indien spécialisés dans le domaine musical. « Notre objectif est de valoriser et honorer les artistes mauriciens, mais aussi ceux de l’océan Indien, ce qui contribuent à faire évoluer en particulier l’industrie musicale à l’île Maurice, et celle de l’océan Indien en général. On vise également à promouvoir les artistes de chaque région et de créer une plateforme d’échange », expliquent les initiateurs du concours. A titre de rappel, le concours MMA met en compétition 24 catégories d’artistes. Outre les catégories prévues récompenser les artistes mauriciens, les MMA récompensent aussi les meilleurs artistes venus des cinq îles de la Région de l’océan Indien. Après Rodrigues, La Réunion et Seychelles, Mayotte et Madagascar ont été intégrés cette année. En plus des récompenses, les artistes peuvent compter sur une plus grande visibilité.

Sitraka Rakotobe

Sahanala - Un modèle économique unique à Madagascar

Publié le mardi, 21 décembre 2021

Une source d’inspiration pour développer le secteur agricole malagasy. En onze années d’existence dans la Grande île, Sahanala, une entreprise sociale pesant près de 25 millions d’euros à l’heure actuelle, a sorti de terre six usines en tout. Chaque année, cette industrie atteint un taux de croissance de 14%. «Le secret de Sahanala demeure dans son modèle social. Tous les cultivateurs avec qui nous travaillons sont tous actionnaires de la société. La clé du succès aujourd’hui est le fait qu’elle appartient aux paysans. Ces derniers peuvent décider du programme dans lequel investir. Nous impliquons les cultivateurs dans chaque prise de décisions. L’objectif étant de leur faire rêver. Rêver d’une stabilité et d’une vie meilleure pour eux et pour leurs familles», détaille Serge Rajaobelina, président du Conseil d’administration de Sahanala, pour vanter son modèle économique unique dans la Grande île à un média international, mais qui porte très bien ses fruits.

En tout, près de 8 000 agriculteurs sont aujourd’hui actionnaires de Sahanala. Chacun d’eux reçoit chaque jour près de 3,75 euros, environ 17 000 ariary, soit plus de 20% plus élevé que le revenu moyen des paysans dans le pays. Ainsi, Sahanala travaille dans plusieurs filières comme la vanille, la noix de cajou mais aussi les épices comme le poivre rouge et le poivre sauvage. Pour la noix de cajou, les exportations pour cette année ont atteint les 20 tonnes. Et d’après les prévisions 2022, ces exportations pourraient atteindre les 50 tonnes, soit presque le triple des exportations de cette année. «L’appui de Sahanala ne se limite pas seulement à la collecte des produits et la recherche de marchés. Nous recevons également des formations sur la vanille mais aussi sur d’autres cultures. Comme cela, nous pouvons avoir des revenus supplémentaires sur d’autres cultures en attendant ceux de la vanille», confie un planteur de vanille dans le Nord.

Concernant les dividendes, au lieu de les distribuer, elles sont réinvesties dans la construction d’écoles, de centres de soins ou encore de programmes de reboisement. «Ces dividendes sont comme une sorte de pot commun que nous utilisons pour répondre aux besoins des paysans», explique Damiana Rasoavinjanahary, directrice générale de Sahanala. Ce projet a permis d’améliorer les revenus des paysans mais surtout la qualité de vie de milliers de familles.

Rova Randria

Fil infos

- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »

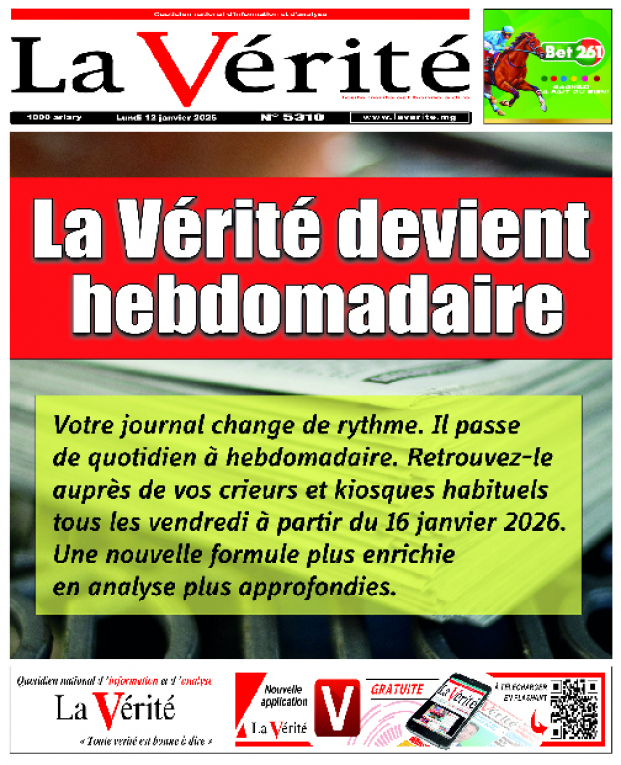

- La Vérité devient hebdomadaire

- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine

- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis

- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa

- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines

- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés

- Prime à la HCC - Le ministère de l’Économie et des Finances clarifie

- Haute Cour constitutionnelle - Les primes de la honte

- Message du nouvel an - « C’est en mon âme et conscience que j’ai fait le choix de m’écarter » dixit Rajoelina

Editorial

-

Opération délicate

Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !