Employabilité des jeunes à Toliara - Le problème d’accès à l’éducation comme handicap

Publié le dimanche, 09 juin 2024Le Sud présente le taux d’analphabétisme le plus élevé à Madagascar. La Professeure Jeanne Razafiangy Dina confirme cette situation, à partir du rapport de la Banque mondiale sur l’état de la pauvreté dans cette partie de l’île. « L’une des causes conduisant à cette situation est la pauvreté, laquelle ne permet pas aux parents d’assurer l’éducation de leurs enfants. Il y a également l’isolement et l’inaccessibilité des établissements scolaires », soutient l’historienne. « Une dégradation de la situation est enregistrée ces derniers temps, que ce soit en termes de nombre d’enfants scolarisés mais également en ce qui concerne leur niveau scolaire. C’est désolant de constater que plusieurs écoles ont aussi fermé. Il n’est donc pas étonnant de constater que peu de jeunes parviennent à entrer à l’Université », déplore-t-elle.

Trafic d’espèces sauvages - Rapatriement accordé des animaux saisis en Thaïlande

Publié le dimanche, 09 juin 2024Prévu d’ici la fin du mois de juillet au plus tard. Le rapatriement des animaux sauvages saisis en Thaïlande se fera bientôt, selon l’accord conclu entre ce pays asiatique et Madagascar. Tel est l’aboutissement des discussions entre le ministre malagasy de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) avec le ministre thaïlandais de l’Environnement. Une rencontre tenue en fin de semaine dernière en Thaïlande, concernant la prise en charge des espèces endémiques et les différentes étapes prévues par la législation internationale en vue de leur rapatriement à Madagascar. Le ministre Andonirina Max Fontaine a également constaté sur place que les 48 lémuriens et 1.076 tortues radiées, saisis le 1er mai par les autorités thaïlandaises, sont maintenus dans de bonnes conditions. Aucun d’eux n’est malade, selon le constat lors de sa visite de l’endroit où ces animaux sont en captivité.

Trafic d’espèces sauvages - Rapatriement accordé des animaux saisis en Thaïlande

Publié le dimanche, 09 juin 2024Prévu d’ici la fin du mois de juillet au plus tard. Le rapatriement des animaux sauvages saisis en Thaïlande se fera bientôt, selon l’accord conclu entre ce pays asiatique et Madagascar. Tel est l’aboutissement des discussions entre le ministre malagasy de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) avec le ministre thaïlandais de l’Environnement. Une rencontre tenue en fin de semaine dernière en Thaïlande, concernant la prise en charge des espèces endémiques et les différentes étapes prévues par la législation internationale en vue de leur rapatriement à Madagascar. Le ministre Andonirina Max Fontaine a également constaté sur place que les 48 lémuriens et 1.076 tortues radiées, saisis le 1er mai par les autorités thaïlandaises, sont maintenus dans de bonnes conditions. Aucun d’eux n’est malade, selon le constat lors de sa visite de l’endroit où ces animaux sont en captivité.

Retour au travail

Publié le dimanche, 09 juin 2024Place aux choses sérieuses ! Les Palais de Tsimbazaza et d’Anosikely rouvrent leurs portes. Après la pause électorale, les travaux de la session ordinaire du Parlement reprennent. Les députés et les sénateurs rejoignent leur Palais respectif. A Tsimbazaza tout comme à Anosikely, les séances plénières précédées par les travaux de commission tentent de retrouver leur rythme.

Loi de Finances rectificative - Focus sur le secteur de l’énergie

Publié le dimanche, 09 juin 2024Le Projet de loi de Finances rectificative (PLFR) pour l’année 2024 introduit des modifications significatives dans les dépenses de fonctionnement de l’Etat malgache. Parmi ces ajustements, une augmentation notable de 244,4 milliards d’ariary a été décidée, portant le total des dépenses de fonctionnement à 3 068,9 milliards d’ariary. Cette hausse est principalement attribuée à l’augmentation des crédits alloués au secteur de l’énergie, en particulier dans la rubrique transfert. Le PLFR 2024 reflète une volonté claire du Gouvernement de réallouer les ressources pour répondre aux priorités sectorielles, tout en maintenant une gestion rigoureuse des finances publiques. Cette démarche est mise en évidence par une réduction de 7,3 milliards d’ariary dans les indemnités et de 42,7 milliards d’ariary dans les dépenses en biens et services.

Emile Zakanirina - L’acteur Dadamanga n’est plus

Publié le dimanche, 09 juin 2024Une nouvelle perte pour le monde cinématographique malagasy. Les fans de la saga intitulée « Safelika » sont en deuil. Le comédien Emile Zakanirina, qui y incarnait Dadamanga, s’est éteint hier. Ce sont ces amis acteurs, ayant notamment collaboré avec la maison de production Scoop Digital, qui ont annoncé la triste nouvelle, sans avoir mentionné sur les raisons de son décès.

60ème anniversaire de la CNUCED - Le couple présidentiel attendu à Genève

Publié le dimanche, 09 juin 2024A peine revenus de leur déplacement en Corée du Sud, la semaine dernière, le Président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina mettront le cap sur Genève, capitale de la Suisse demain. Le chef de l’Etat malagasy y est attendu pour prendre part à la célébration du 60ème anniversaire de la CNUCED ou Conférence des Nations unies pour le Commerce et le développement qui se tiendra les 12 et 13 juin au Palais des Nations, à Genève.

La CNUCED est une branche du Secrétariat des Nations unies qui fournit un appui aux pays en développement, afin que ces derniers puissent contribuer activement à la promotion de l’économie mondiale. Cet appui se traduit notamment par l’accompagnement des Etats concernés dans l’amélioration du monde des investissements.

ACTU-BREVES

Publié le dimanche, 09 juin 2024Ambohimanga Rova gâtée par de nouvelles constructions. La semaine dernière, de nombreuses infrastructures ont été inaugurées dans la Commune d’Ambohimanga Rova. Parmi celles-ci, une nouvelle route goudronnée longue de 980 mètres qui relie désormais la RN51 à 6 villages de la Région. De plus, un centre de santé de type CSB II a été mis en place à Manankasina grâce à la collaboration de la Commune et de ses partenaires. L'école primaire d’Ambohimarina a également bénéficié de 3 nouvelles salles de classe, offrant ainsi de meilleures conditions d'apprentissage aux enfants et contribuant au développement local. Les matériaux intérieurs, tels que les tables et bancs, ont été fournis par l'entreprise Tozzi Green, qui s'est également chargée de la construction des salles. Le groupe LCS a apporté un soutien financier, tandis que le Rotary Club a fourni un accès à l'eau potable à l'école. Par ailleurs, l'école a été rebaptisée EPP Rakotomanana Ambohimarina Ambohimanga Rova en hommage à feu Rakotomanana, donateur du terrain sur lequel l'école a été construite en 2001. Il se trouve également être le père du président du Sénat, Richard Ravalomanana. Lors de la cérémonie d'inauguration, le président du Sénat, accompagné de son épouse, a présidé la cérémonie en présence de nombreux dignitaires, civils et militaires. Il a encouragé les élus à rester connectés à leurs racines et a souligné l'importance de la préservation des biens communs pour le bien de tous.

Les résultats provisoires des législatives pour demain. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé que les résultats provisoires des élections législatives seront rendus publics le 11 juin à 10h du matin et seront diffusés en direct sur la TVM et la RNM, offrant ainsi la possibilité à tous les citoyens de suivre l’évolution des résultats en temps réel. Initialement prévue pour le samedi 8 juin, la publication des résultats provisoires par la CENI des élections législatives malgaches a été finalement reportée au mardi. La commission électorale a également décidé de suspendre la publication des tendances quotidiennes sur sa page Facebook afin de se concentrer sur la délibération des résultats provisoires du scrutin. Le traitement des résultats en provenance d'un peu moins de 1 000 bureaux de vote est en cours, tandis que le reste a déjà été traité et validé selon la CENI. Rappelons que les élections législatives se sont déroulées le 29 mai dernier impliquant 28 124 bureaux de vote.

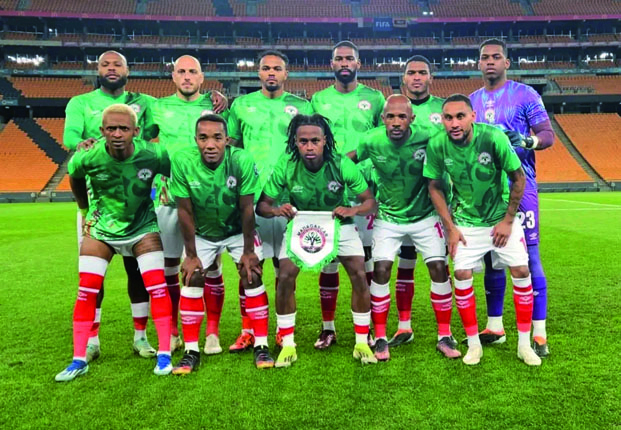

La rencontre entre les Barea de Madagascar et les Aigles du Mali aura finalement lieu. Dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, la rencontre du mardi prochain entre Madagascar et le Mali a failli tourner court. En effet, l'équipe malienne a rencontré des difficultés majeures à Bamako en raison des conditions météorologiques catastrophiques. Pendant deux jours, les joueurs maliens ont été bloqués, incapables de voyager vers leur destination. Non seulement le mauvais temps a affecté les déplacements, mais les problèmes techniques ont également compliqué la situation. L’avion de rechange prévu pour transporter l'équipe malienne a été touché par des pannes, empêchant ainsi le départ des Aigles vers Johannesburg où se déroulera le match. Et jamais deux sans trois, hier, un troisième appareil de secours a été également cloué au sol. Ces circonstances ont mis en péril la participation du Mali à cette importante rencontre sportive. Finalement, une éclaircie météo va permettre aux Aigles de prendre leur envol vers Johannesburg ce matin, indique la fédération malienne de football. Les joueurs maliens auront moins de 24 heures pour se préparer et affronter les Barea, une équipe en forme qui a récemment remporté son dernier match contre les Comores si le Mali est sorti perdant de leur confrontation face au Ghana sur le score de 2 à 1. Pendant ce temps, les Barea de Madagascar, déjà sur place et bien préparés, attendent avec détermination l'arrivée de l'équipe malienne.

« Cross de cohésion » : route coupée de la Bibliothèque nationale au stade Barea. Dans le cadre de la célébration du retour de l’Indépendance, un cross de cohésion est organisé aujourd'hui. Le départ se déroulera à la Bibliothèque nationale de Madagascar à Anosy, et les participants se rendront au stade Barea Mahamasina. On notera la participation de nombreuses personnalités étatiques, des différents départements ministériels, mais également celles issus du corps diplomatique et des organismes internationaux. La Mairie d'Antananarivo (CUA) a annoncé que certaines rues sur le parcours seront interdites à la circulation ce lundi 10 juin à partir de 09h00. Voici les rues concernées : "rue Stibbe" devant la Bibliothèque nationale, "rue Ranaivo Jules" devant le Palais de Justice, "rue Mohamed V" devant le Palais du Sénat, et enfin "rue Rakotobe" devant le commissariat du 5ème Arrondissement. Les usagers peuvent toutefois emprunter l’axe Antsahamanitra- Ambohidahy, sans passer par Mahamasina pour rejoindre le centre-ville. La CUA a aussi indiqué que la circulation reviendra à la normale dès la fin de l’événement.

La Une du 08/06/24

Publié le vendredi, 07 juin 2024

Éliminatoires Coupe du Monde - Les Barea signent une nouvelle victoire

Publié le vendredi, 07 juin 2024Les Barea de Madagascar domptent les Cœlacanthes des Comores (2-1), hier, à l'issue d'une rencontre palpitante et pleine de suspense jusqu'au bout. Après cette victoire contre les Comores, Madagascar est en tête du groupe 1 provisoirement devant les Cœlacanthes avec 6 points sur deux matchs gagnés et un perdu, au même point que les Comores et le Ghana qui ont aussi battu le Mali sur le même score (1-2) à l’extérieur.

Les protégés de Rôrô ont maîtrisé le match malgré leur statut d’outsider (avant la rencontre). Ils ont bien prouvé par les propos de leur coach que le statut de favori s’arrête au coup d’envoi de la rencontre. Car, Rayan Raveloson et ses camarades ont profité de la première erreur comorienne pour faire trembler le filet de Ben Boena, gardien comorien, seulement à la 57e seconde du coup d’envoi.

Fil infos

- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »

- La Vérité devient hebdomadaire

- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine

- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis

- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa

- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines

- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés

- Prime à la HCC - Le ministère de l’Économie et des Finances clarifie

- Haute Cour constitutionnelle - Les primes de la honte

- Message du nouvel an - « C’est en mon âme et conscience que j’ai fait le choix de m’écarter » dixit Rajoelina

Editorial

-

Opération délicate

Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !