Nominations de préfets et de chefs de Districts - Le Syndicat des administrateurs civils répond à la polémique

Le Syndicat national des administrateurs civils (SYNAD) rompt le silence. A la suite des nombreuses réactions suscitées sur les réseaux sociaux et dans certains médias après les récentes nominations de hauts responsables au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, son président, Rakotondramanana Solofotahiana, a tenu à apporter des précisions pour « rétablir les faits ».

Selon lui, les commentaires qui ont circulé reposent sur une méconnaissance de la loi. Il rappelle que les textes encadrant la fonction — notamment la loi 2014-021 et le décret 2014-1929 — sont très clairs : « Seuls les administrateurs civils peuvent assurer les fonctions de représentants de l’Etat à Madagascar ». Autrement dit, lorsqu’un chef de District, un préfet ou un préfet de Police est remplacé ou nommé, la fonction ne peut revenir qu’à un administrateur civil.

Le président du SYNAD déplore par ailleurs les attaques qui visent la profession. Selon lui, ce n’est pas la première fois que des critiques injustifiées émergent, mais le Syndicat estime que la situation nécessite désormais une mise au point.

Le SYNAD dit également regretter les accusations qui visent le ministre de l’Intérieur, lui-même administrateur civil. « Le salir n’a aucun sens. A un poste de haute responsabilité, les décisions sont difficiles. Nous appelons au respect : c’est un homme d’Etat et une figure majeure de la Nation », défend-il. Le Syndicat demande au public de s’éloigner des jugements basés sur l’apparence ou les affiliations politiques supposées. « Nous ne servons pas un régime, mais la Nation. Nous ne sommes pas des employés d’un parti politique, nous sommes des fonctionnaires au service du peuple malagasy », insiste Rakotondramanana Solofotahiana. Il rejette fermement l’idée selon laquelle certains chefs de Districts travailleraient pour tel ou tel parti. « Ce sont de fausses idées qu’il faut corriger », ajoute-t-il.

Dans son intervention, le Syndicat rappelle enfin le rôle stratégique des administrateurs civils dans la conduite du développement local et national. Avec 645 administrateurs civils statutaires répartis dans 120 Districts, 25 Préfectures et les différents ministères, le corps constitue un maillon essentiel de l’Etat. « Nous sommes des acteurs et des vecteurs de changement. La transformation du pays passe aussi par nous : par les méthodes de travail, l’état d’esprit et l’engagement sur le terrain », souligne-t-il.

L.A.

Groupe Sodiat - 4000 employés et familles étranglés

Le gel des comptes du groupe Sodiat n’a pas seulement touché une entreprise. Il frappe de plein fouet près de 4 000 employés et, avec eux, leurs familles. Depuis ces derniers jours voire semaines, l’activité se retrouve paralysée et les travailleurs, eux, vivent avec la peur au ventre. Beaucoup redoutent des retards de salaire, des suspensions d’activité, voire des pertes d’emploi à terme. Les familles qu’ils soutiennent – souvent nombreuses – s’inquiètent des conséquences sur leur quotidien.

Certains employés craignent déjà de ne plus pouvoir payer leurs loyers. D’autres redoutent déjà l’idée d’être expulsés de leur maison. Sur les bancs des écoles, des milliers d’enfants risquent d’être déscolarisés, faute de moyens. Et dans les foyers, les parents se demandent comment assurer demain, ne serait-ce qu’un repas convenable. Au-delà des emplois directs, les conséquences s’étendent bien plus loin. Des milliers de travailleurs temporaires et saisonniers, dépendant régulièrement des activités du Groupe, se retrouvent eux aussi sans revenu du jour au lendemain. Une véritable chaîne humaine fragilisée.

Lors de la célébration du trentenaire du groupe, le Palais des Sports de Mahamasina était plein à craquer. Tous n’étaient que des employés et leurs familles vivant dans la Capitale. Et encore, cela ne représentait qu’une partie du personnel. En effet, Sodiat compte aussi des travailleurs dans d’autres grandes villes du pays, à Mahajanga, Toamasina, Foulpointe, Taolagnaro, et bien d’autres encore.

« Nous ne savons pas ce qui va se passer », confie un salarié. Et de poursuivre: « Nous voulons juste continuer à travailler et subvenir aux besoins de nos enfants. ». Ce sentiment est partagé par de nombreux employés, pris au milieu d’une situation qui les dépasse totalement. Les proches des travailleurs expriment la même appréhension. Pour eux, l’enjeu n’est pas politique ou judiciaire : il est humain. L’incertitude financière, l’angoisse des lendemains et la peur de voir disparaître leur source de revenus pèsent lourd dans les foyers.

Dans ce contexte particulier, beaucoup espèrent qu’une solution pourra être trouvée afin de protéger les emplois et éviter que les familles ne subissent davantage les effets d’une affaire qui les touche de plein fouet alors qu’elles n’y sont pour rien. Pour exprimer leur solidarité et rappeler la réalité humaine derrière cette crise, les employés ont décidé de tenir un grand regroupement ce jour. Une manière pour eux de se soutenir mutuellement, de montrer leur unité et de faire entendre, pacifiquement, les difficultés qu’ils traversent.

La Rédaction

Simulacre de perquisition à Antehiroka - Deux militaires entre les mains de la Gendarmerie

Une scène pour le moins troublante a semé la panique à Antehiroka, hier aux environs de 6 heures du matin. Le domicile de l’ex-maire de la localité a été brusquement investi par six individus se présentant comme des membres des Forces de l’ordre, venus, selon leurs dires, procéder à une perquisition.

Mais très vite, le doute s’est installé. D’après une source proche de l’unité de la Gendarmerie en charge du dossier, ces hommes seraient bel et bien des militaires en service, mais n’auraient reçu aucun ordre officiel pour effectuer une telle opération. Un simple coup de bluff, orchestré sous couvert d’autorité. "Le mandat qu'ils ont présenté a été scanné", explique toujours l'information.

Une fois à l’intérieur, leur première initiative aurait été de s’emparer du téléphone portable que tenait l’ex-édile. Armés d’un seul pistolet automatique, ils auraient tenté d’imposer leur loi. Cependant, flairant l’irrégularité du mandat présenté, jugé “louche”, la victime a réussi à se faufiler dans un recoin de sa vaste cour pour alerter discrètement la Gendarmerie d’Ambohibao.

La réaction ne s’est pas fait attendre. En un rien de temps, les gendarmes étaient sur place. Alerté à son tour, le Fokonolona s’est rapidement mobilisé, convergeant en masse vers la demeure de l’ancien maire, dont le charisme et la popularité locale lui ont valu un soutien sans faille. La tension est alors montée d’un cran, au point que la foule a tenté d’appréhender les six individus de manière musclée.

Dans la confusion, quatre des suspects ont réussi à prendre la fuite in extremis, échappant à la colère populaire. En revanche, deux d’entre eux ont été maîtrisés sur place par les riverains avant d’être remis entre les mains de la Gendarmerie. « Sans l’intervention des Forces de l’ordre, ils auraient probablement été lynchés », confie la même source.

Face à des gendarmes lourdement armés de kalachnikovs, les deux militaires capturés n’ont opposé aucune résistance. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Section de recherches criminelles (SRC) de Fiadanana, désormais saisie du dossier pour approfondir l’enquête.

Selon certaines indiscrétions, les mis en cause appartiendraient à un corps rattaché à une haute institution du pouvoir sortant, un détail qui soulève déjà de nombreuses interrogations.

Quant à la victime, elle s’est constituée partie civile et a été auditionnée au Toby Ratsimandrava. L’enquête suit son cours, dans un climat de méfiance et de spéculations, tandis que l’opinion s’interroge sur les véritables motivations de cette opération aussi illégale que risquée.

Franck R.

Crise et désinformation - Les réseaux sociaux, principal espace de l’opinion publique

L’exposition à la désinformation est généralisée. L’enquête nationale, intitulée « les réseaux sociaux et la stabilité démocratique à Madagascar : comprendre, prévenir et agir face à la désinformation», le confirme. « La crise politique et sociale de 2025 à Madagascar a révélé un basculement profond du paysage informationnel où les réseaux sociaux se sont imposés comme le principal espace de formation de l’opinion publique, supplantant largement les médias traditionnels », rapporte ladite étude, menée entre septembre et octobre dernier.

Selon le rapport, Facebook et WhatsApp sont devenus des vecteurs principaux de discussion et de mobilisation, reléguant les médias traditionnels au second plan, surtout dans un contexte de défiance institutionnelle. Neuf personnes sur dix déclarent avoir été exposées à la désinformation, et dans près d’un cas sur deux, cela a conduit à un changement d’opinion. L’étude note aussi une forte présence d’émotions telles que la colère, la peur ou la méfiance. Elles coexistent cependant avec un noyau d’espoir et de lucidité. Ces tendances montrent l’émergence d’une « gouvernance émotionnelle » de l’espace public, où la viralité et l’affect prennent le dessus sur la vérification et l’expertise.

Transition vers une sphère publique numérique...

Publié par Peak Business Partner, le rapport d’expertise a été conduit par le Dr Fabrice Lollia, docteur en sciences de l’information et de la communication et chercheur associé au laboratoire DICEN - Ile-de-France (Université Gustave Eiffel). Il explore non seulement les interactions des usages numériques, émotions et perceptions pour façonner la compréhension de la crise et le rapport des citoyens à l’information. L’étude démontre que la crise de 2025 n’est pas seulement politique. Elle marque aussi une transition vers une sphère publique numérique, décentralisée et émotionnelle, dans laquelle les récits circulant sur les plateformes redéfinissent la confiance publique. « Cette étude confirme qu’à Madagascar, la bataille de la stabilité démocratique se joue autant dans l’espace numérique que dans les institutions. La gouvernance de l’information devient un enjeu central de souveraineté », confirme le Dr Lollia.

Outre l’état des lieux, le rapport propose également une feuille de route structurée autour de 4 axes. Il recommande la création d’une gouvernance nationale de l’information, le renforcement de l’éducation critique et la culture numérique ainsi que l’établissement d’une souveraineté technologique. Faire de la confiance numérique un levier de stabilité et de développement constitue aussi un axe. Quoi qu’il en soit, la récente crise ne signe pas un effondrement, mais une transition : celle d’une société cherchant à redéfinir sa relation à la vérité, à la confiance et au vivre-ensemble à l’ère numérique.

Recueillis par P.R.

Cette expertise indépendante s’appuie sur une enquête nationale menée auprès de 253 citoyens connectés, et complétée par 42 contributions qualitatives. Il s’agit de l’une des premières études scientifiques analysant l’impact réel des réseaux sociaux sur la perception de la crise socio-politique malagasy. Peak Business Partner met ce rapport à la disposition du Gouvernement, des organisations internationales dont l’Union africaine, les Nations unies, la Banque mondiale, l’OIF, le PNUD, le GIZ, ainsi qu’à des acteurs du secteur privé.

CNAPMAD - Un bras de fer entre la Direction et les employés

La tension monte au sein du Centre national de production de matériels didactiques (CNAPMAD). Le conflit opposant la Direction aux employés de cet établissement public dure depuis longtemps. Ces derniers ont observé une grève, hier. Ils dénoncent deux poids deux mesures exercées par la hiérarchie. « Nous sommes privés de plusieurs droits fondamentaux, notamment les permissions et les congés », dixit le syndicat du personnel. Plusieurs salariés ont aussi reçu récemment des demandes d’explication, ce qui a accentué leur mécontentement.

De l’autre côté, la Direction rejette toutefois ces accusations. La directrice générale du CNAPMAD, Eliane Ranosy, soutient que l’entreprise fait face à des difficultés internes causées, selon elle, par des comportements abusifs de certains employés. Elle justifie l’envoi des demandes d’explication par des absences répétées et injustifiées. « Certains se présentent au bureau uniquement pour signer leur présence, puis rentrent chez eux ou dorment au bureau », avance le premier responsable au sein de cet établissement.

La directrice rappelle également que le CNAPMAD ne bénéficie d’aucune subvention venant de l’Etat. Son fonctionnement dépend uniquement de la vente de matériels scolaires. « Ce sont les commandes qui permettent d’assurer le fonctionnement de l’entreprise et de payer les salaires des employés. Or, beaucoup d’entre eux ne viennent pas travailler », déplore-t-elle.

Ainsi, la DG a rappelé que l'entreprise fait face actuellement à des problèmes d’approvisionnement en matières premières, bien que les commandes s’accumulent. Le compte bancaire de la société CNAPMAD est aussi gelé.

Anatra R.

Initiative - Lancement de « Mada Best Deals » pour stimuler le tourisme

Dans le cadre d'une initiative conjointe visant à revitaliser et à promouvoir Madagascar comme destination touristique de premier plan, Ravinala Airports a procédé au lancement de « Mada Best Deals », une nouvelle plateforme numérique dédiée aux offres de voyage. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la campagne nationale « Redorons ensemble l'image de Madagascar" (REIM) de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), cherchant à renforcer la visibilité de l'île sur les marchés régionaux et internationaux.

La plateforme, qui se veut entièrement gratuite pour les opérateurs touristiques et les voyageurs, vise à centraliser et à simplifier l'accès aux promotions et offres exclusives à travers la Grande île. L'objectif est de répondre à la demande croissante des voyageurs pour des accès rapides et simples aux meilleures affaires, sans frais d'adhésion, commissions ou coûts supplémentaires. « Mada Best Deals » représente un effort collectif pour repositionner Madagascar dans le paysage touristique mondial, en mettant en avant la richesse de sa biodiversité, la diversité de sa culture et l'hospitalité de sa population. Cette initiative est soutenue par des acteurs clés, dont le ministère du Tourisme et de l'Artisanat (MTA) et Madagascar Airlines, témoignant d'un engagement fort pour la valorisation des destinations malagasy.

Guerre d’image

A ce propos, Lucie Vololoniaina, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a souligné l'importance de cette collaboration pour « consolider l'attractivité de Madagascar sur le marché touristique et promouvoir un récit commun, positif et fédérateur autour du pays ». De son côté, Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports, a insisté sur l'accessibilité de la plateforme : « "Mada Best Deals" répond à cette attente en proposant une plateforme entièrement gratuite, aussi bien pour les opérateurs touristiques que pour les voyageurs, sans frais d’adhésion, sans commissions et sans coûts supplémentaires ».

Parallèlement à cette plateforme, la campagne REIM mobilise des personnalités malagasy de renommée internationale, incluant influenceurs, artistes et sportifs, pour restaurer la confiance et réaffirmer Madagascar comme une destination authentique et sûre. Madagascar Airlines, en tant que partenaire clé, contribue à cette dynamique en facilitant les voyages de presse, les éductours et les opérations d'influence, et en proposant des offres tarifaires attractives sur « Mada Best Deals ». Cette synergie est essentielle pour capitaliser sur les récentes reconnaissances internationales de Madagascar, telles que le trophée de la Meilleure destination d'aventure de l'océan Indien aux « World Travel Awards » et son classement par Expedia parmi les destinations insulaires les plus recherchées au monde. Danny Barivelo, directeur exécutif de l'ONTM, a mis en avant cette approche en déclarant que l'initiative vise à « engager tout particulièrement les Malagasy d'ici ou d’ailleurs et de tout domaine confondu afin de restaurer la confiance et réaffirmer Madagascar comme une destination touristique émergente, authentique et complètement sûre ».

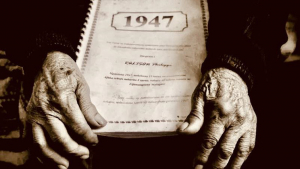

Commémoration du 29 mars 1947 - La pièce « Rano, Rano » en quête de soutien

A l’approche d’un anniversaire capital, la mémoire collective malagasy prévoit de célébrer un moment clé de son histoire, celui de l’insurrection des nationalistes contre la puissance coloniale de la France. En 2027, cela fera huit décennies que la Grande île s’est dressée contre l’occupation française, une révolte empreinte de violence, de courage et de sacrifices. Pour commémorer cet épisode aussi tragique qu’essentiel, un groupe d’artistes engagés a décidé de ranimer la mémoire en relançant la pièce emblématique « Rano, Rano », avec un appel à la solidarité pour concrétiser ce projet.

La représentation est programmée pour le 23 janvier 2026 à Marseille (France). Cette œuvre théâtrale réunissant Jean Luc Raharimanana, Tao Ravao et Pierrot Men ambitionne de faire entendre les récits des survivants de cette révolte. Mêlant récit oral, musique et visuels, elle plonge le spectateur dans les vécus bouleversants des témoins, confrontant chacun aux réalités déchirantes de cette période. Raharimanana, écrivain et conteur, recueille et restitue ces témoignages en créant un lien fort entre l’oralité et l’écriture. Tao Ravao, musicien renommé, revisite les traditions musicales afin de transporter le public dans l’ambiance unique de l’époque. Quant à Pierrot Men, par son regard photographique, il immortalise les visages et moments porteurs de mémoire.

Transmettre

L’enjeu dépasse le simple cadre artistique car il s’agit de sauvegarder le souvenir de l’insurrection, notamment la tragédie des wagons de Moramanga, où 166 otages furent exécutés en mai 1947, et d’éveiller les consciences des générations à venir. Plus qu’une œuvre théâtrale, « Rano, Rano » se présente comme un acte de résistance culturelle, un hommage vibrant à ceux qui se sont battus pour leur liberté. Cependant, pour que ce projet puisse voir le jour, un soutien financier est nécessaire. Une campagne de financement participatif a été lancée via Leetchi, avec un objectif modeste de 3.000 euros destiné à assurer la production, la logistique et la tournée anticipée pour 2027. Ce projet incarne une volonté sincère de perpétuer la mémoire au-delà des frontières malagasy, en mobilisant la diaspora et le public international. Faire revivre cette histoire méconnue ou oubliée repose aussi sur un engagement collectif. Contribuer à cette initiative, c’est préserver un héritage précieux, celui d’une lutte pour la dignité et la liberté. Car l’histoire ne doit pas disparaître mais être transmise. A travers « Rano, Rano », ces voix du passé ont vocation à résonner encore longtemps dans le présent, en tant que puissants vecteurs de mémoire et de réconciliation.

Si.R

Foot - D2 Nationale - La compétition suspendue à Mahajanga après une grève surprise des arbitres

Le championnat national de Division 2 a été brutalement interrompu ce vendredi au stade Rabemananjara de Mahajanga, après une grève inattendue des arbitres. Ces derniers réclament leurs indemnités non payées par la Fédération malgache de football (FMF) depuis près de trois ans, malgré les multiples démarches déjà engagées.

Les joueurs, déjà arrivés sur place, ainsi que les supporteurs, ont été stupéfaits de découvrir les arbitres rassemblés sur la pelouse, brandissant des banderoles dénonçant ce qu’ils qualifient de « dictature » exercée par la FMF. Ils exigent non seulement une restructuration des instances fédérales, (ndlr : la dissolution des membres du CCA : Coordonnateur de la commission des arbitres) mais également le paiement immédiat de leurs arriérés à hauteur de 40 millions d’ariary et la démission du coordinateur national des arbitres qu’ils accusent pour menaces répétées.

Cette grève a entraîné la suspension de l'ensemble des rencontres prévues à Mahajanga pour la zone Nord, perturbant profondément le calendrier des phases de groupes, programmées du 21 au 29 novembre. Aucun incident majeur n’a toutefois été constaté sur place sauf l’enlèvement des buts sur le terrain, les affichages sur le portail du stade.

Parallèlement, la compétition est marquée par un désengagement inédit des ligues. Seules 12 ligues sur 22 y participent cette année. Une première depuis la dernière décennie. Pour la zone Sud, de grandes Régions telles qu’Atsimo-Atsinanana, Anosy, Androy, Ihorombe, Menabe ou Matsiatra Ambony brillent par leur absence. Fait étonnant, la ligue hôte Boeny elle-même n’est pas représentée pour le Nord avec Analanjirofo et Betsiboka.

Malgré ces turbulences, quelques clubs ont bien répondu présent.

A Mahajanga : ASED (DIANA), Vanilantsika (SAVA), Clinique Zanatany (Sofia), TGBC Académie (Atsinanana), AJSM (Melaky) et Olympique de Mangoro (Alaotra-Mangoro).

A Toliara : COSPN (Analamanga), FC Black JSF (Amoron’i Mania), AS Jet (Bongolava), Andakara City/V7V (V7V), Antimo Record (Atsimo-Andrefana) et FC Manjaka (Ihorombe).

La reprise à Mahajanga reste incertaine tant que la FMF et les arbitres n’auront pas trouvé un terrain d’entente. Le bon déroulement de la D2 nationale 2024–2025 est désormais en jeu.

Elias Fanomezantsoa

Fil infos

- Nominations de préfets et de chefs de Districts - Le Syndicat des administrateurs civils répond à la polémique

- Groupe Sodiat - 4000 employés et familles étranglés

- Conseil des ministres - Près de 150 nominations aux hauts emplois de l’Etat

- ACTUS BREVES

- Concertation nationale - Le ministère d’Etat chargé de la Refondation toujours pas pleinement opérationnel

- Actu-brèves

- Actu-brèves

- Présidence de la Refondation - Les 4 hauts conseillers à traiter comme des Chefs d’Etat

- Assemblée nationale - Une séance d’interpellation dominée par les doléances locales

- Madagascar Airlines - Aucun pilote à bord

Editorial

-

La faucheuse

Fossoyeuse ou faucheuse, qu’à cela ne tienne, elle abat allègrement ! La Compagnie nationale d’eau et d’électricité, Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA), tue et abat sans autre forme de procès. En fait, pour le compte du premier quart de siècle de l’An 2000, la JIRAMA fauche tout ce qui bouge sur son passage. Créée dans la foulée et la folie de l’arrivée au pouvoir en 1975 du jeune capitaine de Frégate Didier Ratsiraka, par les avalanches de nationalisations, la JIRAMA voit le jour le 17 octobre 1975. Elle résulte de la fusion de la Société Malagasy des Eaux et Electricité (SMEE) et la Société des Energies de Madagasikara (SEM). Son rôle se concentre sur la distribution des services essentiels dont l’eau et l’électricité à travers le pays. La vague d’étatisations depuis 1975 se manifeste par des initiales « ma » (malagasy) à toutes les nouvelles marques des entités commerciales et…