Alaotra-Mangoro - Des projets bien en marche

Publié le lundi, 14 septembre 2020Des projets d’infrastructures dans l’Alaotra-Mangoro sont bien en marche. La construction de la portion de la nationale 44 entre Marovoay Gara et Amboasary Gara, 60 km, est en tête de liste du lot. Le chantier avance. L’entreprise adjudicataire du marché, la compagnie chinoise CGC, s’attaque actuellement à la moitié nord du trajet concerné. La réalisation sur cette partie donne de l’espoir aux usagers longtemps martyrisés par le très mauvais état de la route du riz.

Par contre, le deuxième lot qui va d’Amboasary Gara à Vohidiala Gara, 73 km, attend la désignation de son constructeur. L’appel d’offres a été déjà lancé. Un cabinet d’études est en cours de désignation pour le contrôle et la surveillance. La circulation y sera, à coup sûr, compliquée dès les premières pluies de la prochaine saison pluvieuse. Les points noirs parsèment ce trajet, notamment à Ambodirano Andaingo et entre Ambohimena et Andilanatoby.

Sur la RN3A reliant Vohidiala Gara à Vohitraivo en passant par Amparafaravola, le chantier à Manaingazipo bat son plein. L’entreprise Colas travaille sans relâche pour terminer les travaux dans le temps. Le reprofilage du tracé s’impose pour éviter les inondations chroniques qui gênent l’économie locale. Les gros œuvres sont déjà en place en ce moment.

Dans les villes d’Ambatondrazaka et de Moramanga, la construction des stades municipaux aux normes est visiblement en avance. Si celui d’Alaotra est sur le point d’installer le tapis synthétique, son pair de Mangoro passe à une autre étape : le terrassement de la principale aire des jeux. Ce sont autant de projets présidentiels directement supervisés par le gouvernorat dont la performance sera bientôt évaluée.

D’autres projets qui auront sûrement des impacts directs sur la vie de la population suivent leur cours dans l’Alaotra-Mangoro. L’on cite, par exemple, le pavement de la RNT23 au niveau de la ville de Moramanga. La ville sera également dotée d’une maison de retraite dont le coup de truelle de la construction a été donné le 3 septembre.

Le traitement de la très mauvaise piste rurale desservant la Commune rurale de Didy est aussi sur le point de s’élancer. Par-dessus tout, les gens s’attendent à ce que les autorités régionales travaillent davantage sur l’intercommunalité dorénavant. Ce sera un plus important pour le développement régional.

M.R.

Création d’une 23ème Région dans le Sud – Est - Des notables locaux appellent à l’unité

Publié le lundi, 14 septembre 2020La rencontre entre le Président Andry Rajoelina et les « Ampanjaka » de la Région Vatovavy Fitovinany marque une nouvelle étape dans la perspective de création d’une 23ème Région grâce à la scission de la Région Vatovavy Fitovinany en deux Régions indépendantes. Un projet qui est déjà en cours de concrétisation. Comme à chaque prise de décision importante, ce nouveau découpage territorial qui marque le tournant dans la politique de développement local fait débat. Des prises de position divergentes continuent de se faire entendre. Ainsi, des notables locaux à l’appellation de « Ndrenony» issus d’Ikongo se sont exprimés à ce sujet dans une déclaration diffusée, en fin de semaine, sur les ondes de la Radio nationale. D’emblée, ils ont salué l’initiative présidentielle en vue de la création de cette nouvelle région. Selon eux, les différences de point de vue ne devraient, en aucun cas, être un obstacle au développement de cette partie Sud – Est du pays. Ils ont adressé des « tso – drano » à l’endroit de leurs concitoyens de Mananjary et Nosy Varika qui formeront, entre autres, la nouvelle Région de Fitovinany.

Ils n’ont pas manqué d’appeler à l’unité et laisser de côté toutes formes de divergence afin de soutenir d’une même voix cette décision présidentielle qui découle d’une revendication de la population dans cette partie de la Grande île. Parallèlement, une rencontre organisée par des membres du conseil pour le « fampihavanana malagasy » (CFM) à Manakara a créé l’adhésion des leaders religieux, de ceux traditionnels et des politiciens sur la mise en place de cette nouvelle Région.

Promesse présidentielle

La création d’une 23ème Région figure parmi les promesses de campagne du Président Andry Rajoelina. Une promesse d’une importance capitale puisqu’évoquée dans son discours à l’occasion de la cérémonie d’investiture à Mahamasina le 19 janvier 2019. La semaine dernière, le Président de la République a reçu une délégation composée des « Ampanjaka », des chefs traditionnels, ainsi que des élus locaux issus des Districts qui forment la Région Vatovavy Fitovinany. Ces notables ont ainsi rapportés les attentes de la population locale. De son côté, le Chef de l’Etat a procédé à une consultation inclusive de tous les avis sur la question.

Dans sa forme actuelle, la Région Vatovavy Fitovinany est composée de 6 Districts à savoir Ifanadiana, Ikongo, Manakara, Mananjary, Nosy Varika, et Vohipeno. Dans sa forme scindée, la Région Vatovavy devra être composée des Districts de Nosy Varika, Ifanadiana et Mananjary tandis que Fitovinany regroupera Ikongo, Manakara et Vohipeno. Avec une telle organisation, chaque Région aspire ainsi à un développement véritable ainsi qu’une décentralisation effective.

La Rédaction

Perles rares

Publié le lundi, 14 septembre 2020Le Conseil de Gouvernement du 9 septembre 2020 a adopté un décret portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales prévues pour le 11 décembre 2020 au suffrage universel indirect. Et cela, sur proposition de la Commission Electorale nationale indépendante (CENI).

Soit dit en passant, ce scrutin sénatorial du 11 novembre fait des vagues parmi certaines organisations de la société civile et surtout auprès des formations politiques évoluant dans la sphère de l’Opposition. Mis à part le contexte politique lourd résultant de la réduction drastique du nombre des sénateurs, de 63 à 18, pénalisant le champ d’action du poids lourd de l’Opposition en l’occurrence le HVM, le choix de la date enflamme le débat quelque part rejetant la date du 11 décembre. Motif avoué, le paramètre climatique. Le texte en vigueur recommande, d’ailleurs, la tenue des élections à Madagasikara durant la période sèche autrement en dehors de la saison des pluies sauf pour des raisons impérieuses ou en cas de nécessité nationale.

Ce décret fait état également diverses dispositions dont, entre autres, la caution à laquelle chaque liste doit s’acquitter afin de pouvoir s’aligner dans les starting-blocks. Ladite caution qui est fixée à quinze millions d’Ar fait des déçus et des heureux. En fait, il s’agit d’une pièce maîtresse imposée à tous les prétendants au Palais d’Anosikely à défaut de quoi le dossier de candidature se voit le rejet systématique. Apparemment, le Gouvernement a mis la barre bien haut. Mais, il faut le comprendre dans le sens qu’il s’agit ici d’une caution « par liste » et non « pour chaque candidat ». Une liste doit comprendre normalement quatre candidats dont deux titulaires et deux suppléants. Chacun déboursera donc trois millions sept cent cinquante mille ariary. Pour un poste de sénateur, c’est plus que normal ! Une somme à la portée de tout prétendant potentiel et sérieux. Par ailleurs, le Gouvernement évite d’avoir affaire à une flopée de candidats ou d’aventuriers risquant de ternir l’image de l’Institution dont le président est le deuxième personnage de l’Etat et assure la fonction de Chef d’Etat en cas de vacance de poste au sommet de l’Etat. Il faut le dire qu’un nombre pléthorique de candidats complique les affaires des services de la CENI.

L’ordonnance n° 2020-006 du 28 mai 2019 relative aux nouvelles modalités régissant le Sénat réduit le nombre des sénateurs de 63 à 18 à raison de 2 sénateurs par Faritany à élire par les grands électeurs et 8 nommés par le Président de la République. Pour ainsi dire que le scrutin du 11 décembre va départager les formations politiques ayant en leurs comptes de grands électeurs (conseillers ruraux et municipaux, maires) en nombre suffisant. Il va falloir ainsi dénicher des « oiseaux rares » pour gagner la cagnotte de deux sièges par Faritany. Il n’est pas du tout évident pour un parti qui n’a pas les reins solides pour pouvoir s’aligner dans les starting-blocks. Des plate-formes creuses du genre RMDM n’ont aucune chance d’y parvenir. Et même les supposées être de grandes formations de la taille du MAPAR et relativement du TIM auront du pain sur la planche pour distiller le bon grain de l’ivraie. En effet, les candidats intègres au maximum quatre par Faritany sont de vraies « perles rares » qu’il fallait trouver en profondeur.

Ndrianaivo

Football - Eliminatoires CAN 2022- Mada vs Côte d’Ivoire - Un match amical prévu pour les Barea, début octobre

Publié le lundi, 14 septembre 2020Le sélectionneur de l’équipe nationale malagasy de football, les Barea de Madagascar, concocte actuellement un stage et un match de préparation. Cela entre dans la préparation de l’équipe en vue de la confrontation avec les Eléphants de la Côte d’Ivoire, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022, début octobre.

Plusieurs propositions ont été faites à la Fédération qui va choisir et trancher, d’après l’annonce de Nicolas Dupuis sur sa page Facebook hier. « La possibilité d'effectuer un match amical s’avère coûteuse et difficile à mettre en place du fait entre autres qu’il nous est impossible de jouer en France (interdiction). Nous cherchons donc la meilleure solution possible au moindre coût », explique-t-il.

Nicolas Dupuis soutient par ailleurs que pour lui, « il n’est pas question de rassembler les joueurs pour une ou deux journées seulement, le stage étant le plus important pour réapprendre à vivre et jouer ensemble ».

« Je remercie le Comité exécutif d’avoir tout d’abord accepté l’idée de faire un stage, ce qui est évidemment primordial pour la cohésion et l’intégration des nouveaux. Travailler une semaine ensemble est le plus important pour l’automatisme sur le terrain et la vie de groupe. Nous cherchons donc la meilleure solution possible au moindre coût. Le stage étant le plus important pour réapprendre à vivre et jouer ensemble», a-t-il renchéri. Selon nos sources, il semble que le coach des Barea a proposé une rencontre avec le FC Swift, une équipe de D2 luxembourgeois. Dans la foulée, il a également proposé un choc contre le Burkina Faso. C’est qui semble le bon choix pour la FMF. Cette dernière affirme même que toutes les conditions semblent bien être réunies pour concrétiser la rencontre. Le Sénégal et le Mali qui sollicitent aussi la même équipe, l’étalon de Burkina Faso, une des meilleures équipes africaines actuellement. Mais ces deux pays attendent la décision de Madagascar sur ce match amical contre le Burkina Faso.

Au passage, Nicolas Dupuis met en garde les supporters des Barea sur les fausses informations qui circulent dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

« L’idée est bien de pouvoir travailler et non pas de faire plaisir à un pseudo journaliste vieillissant qui dit tout et son contraire. Dernier chose, c’est bien moi qui ai contacté le Burkina pour jouer au Portugal et qui en a parlé à la FMF. Attendons de connaître le choix du Comité auquel nous faisons confiance », a conclu l’entraîneur des Barea.

Recueillis par E.F.

Lutte contre la Covid-19 - L’Etat malagasy reçoit 6 nouvelles ambulances 4x4

Publié le lundi, 14 septembre 2020Malgré la baisse du nombre de nouveaux cas, la lutte contre la Covid-19 est loin d’être finie. L’Etat malagasy continue ainsi de bénéficier de l’appui des partenaires issus du secteur privé. Hier, le ministre de la Santé publique, le Professeur Rakotovao Hanitrala Jean Louis a réceptionné 6 ambulances 4x4 au siège du Centre de conférence international à Ivato qui abrite le siège du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19. Ces dons ont été offerts par la fondation « BOA » et la société « Madagascar International Container Terminal Services ». Ces ambulances serviront notamment à la prise en charge des malades du coronavirus.

En sa qualité de vice – président du CCO, le ministre de la Santé publique a réitéré que ce genre d’aide est toujours la bienvenue surtout dans un objectif d’humanisation des soins. « Il est important que les dons aient des impacts directs sur le quotidien de la population », a – t – il indiqué avant d’ajouter que « les résultats actuels sont déjà positifs mais il faut savoir les maintenir ». Le numéro un de la Santé publique insiste sur le respect des gestes barrières comme le port du masque. Le Professeur n’a pas manqué de rappeler les nombreuses descentes du Président de la République Andry Rajoelina qui ne laisse aucune communauté à l’écart y compris celle qui habite dans les zones les plus reculées. D’ailleurs, durant sa tournée, le Chef de l’Etat a enchaîné les remises d’équipements sanitaires incluant les ambulances 4x4. Ainsi, le ministère de tutelle se chargera de distribuer ces nouveaux véhicules tout terrain au profit des localités les plus isolées qui en ont le plus besoin.

La Rédaction

Non-respect du Code des impôts - 22 entreprises frappées de fermeture administrative

Publié le lundi, 14 septembre 2020Colère, polémique. Le débat politique tourne actuellement autour de la fermeture des quatre établissements de la société « Triple A » situés à Behoririka, Fianarantsoa, Tamatave et Antsirabe. Des petits producteurs ont même déversé la semaine dernière des litres de lait dans les rues de la ville d’eaux, et cela en guise de protestation. Certaines personnes qualifient également cette décision comme une manœuvre politique vu que la société appartient à l’ancien Président de la République, Marc Ravalomanana. A rappeler que lors de leur descente sur place, les inspecteurs des impôts ont constaté que l’établissement ne dispose pas de carte fiscale à jour et n’a pas honoré son obligation fiscale. Le groupe Tiko accuse même un arriéré fiscal à hauteur de 170 milliards d’ariary. Et pourtant, « le cas de la Société Triple A n’est pas un cas isolé », annonce Germain, directeur général des impôts (DGI). Les mesures sont déjà appliquées aux autres entreprises à cause des irrégularités. « A vrai dire, cette démarche n’est pas nouvelle au sein de notre département. Tout simplement car auparavant, nous n’avons pas porté connaissance au grand public nos actions à cause du secret professionnel. Depuis l’année dernière, 22 entreprises réparties dans toute l’île sont frappées de fermeture administrative après constat d’irrégularité. Les motifs varient mais reviennent toujours à l’infraction du Code général des impôts. Tout cela pour dire que notre action n’est pas due à une décision politique », rapporte Germain, hier, en marge de la cérémonie de signature avec la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNaPS).

Etant donné qu’il s’agit d’une démarche administrative, la fermeture reste temporaire, ce qui signifie que l’opérateur dispose encore de temps pour régulariser sa situation. « Comme les démarches entamées avec les établissements de MAGRO, la fermeture administrative totale est prononcée pour une durée de quinze jours à compter de sa notification. Cette décision est prise suite au constat d’irrégularité et le défaut de paiement des impôts après la mise en demeure du contribuable concerné. Nous sommes conscients que des personnes perdent leur emploi et leur revenu. Mais dans tous les cas, notre objectif consiste à appliquer la loi. Même si nous nous trouvons actuellement dans une situation d’urgence sanitaire, il est important de suivre le Code des impôts », souligne le DG.

Solange Heriniaina

Ouverture de la RN4 - Une foule attendue à Mahajanga

Publié le lundi, 14 septembre 2020Les lignes régionales et nationales reliant Analamanga avec les Régions de Boeny, Sofia, Atsimo-Atsinanana, Alaotra-Mangoro, Vatovavy-Fitovinany, Analanjrofo, Menabe, Melaky et Anosy sont ouvertes à partir de ce jour. Toutefois, les plages et le bord de mer de Mahajanga sont déjà noirs de monde depuis leur réouverture, samedi dernier. Les habitants de cette ville se sont donné rendez-vous aux plages après cinq mois d’interdiction. De plus, avec la réouverture de l’axe routier et la période des vacances, une foule est attendue à Mahajanga, nécessitant ainsi un maximum de surveillance et de vigilance. Malgré l’allègement de différentes mesures liées au déconfinement, le contrôle sera strict quant au respect des barrières sanitaires, avance le préfet de Mahajanga, Fitiavana Ravelomahay. Comme dans les autres gares routières, les mesures restent inchangées. Tous les véhicules sont soumis à un contrôle technique avant de quitter les lieux, tandis que les passagers doivent subir un contrôle sanitaire.

Manifestation

Mais en attendant la reprise de leurs activités, les employés de la gare routière Aranta, située à Mahajanga, ont déjà observé une grève, le 12 septembre dernier. D’après leurs dires, ils ne sont pas d’accord avec la mise en place d’un guichet unique. En effet, certains clients effectuent des paiements cash tout de suite. D’autres voyageurs sont à récupérer en chemin et ont l’habitude de débattre le tarif. Or, le guichet unique ne permet pas de faire des exceptions. La mise en place de ce système a comme objectif de lutter contre les passagers clandestins qui ne sont pas mentionnés dans le manifold.

Recueillis par Anatra R.

Police nationale - Une opération de séduction réussie

Publié le lundi, 14 septembre 2020Des images positives véhiculées sur les réseaux sociaux. La cote de la Police nationale ne cesse d’augmenter ces derniers temps, notamment depuis le confinement. Cela grâce aux actions remarquables des agents de Police qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Cette opération de charme semble réussir, si l’on tient compte des réactions, commentaires, partages et feedbacks positifs reçus par les policiers et leur corps.

L’octroi de masques pour les personnes âgées qui n’en disposaient pas dans les rues, au début de la pandémie, fait partie de ces gestes qui ont ému plus d’un. Durant l’examen du CEPE à Antananarivo, le 1er septembre dernier, un agent de Police a pris en charge le déjeuner de deux candidats. Ces derniers n’ont pas vu leurs parents à leur sortie des salles d’examen. Il a fallu que le policier paie de sa poche la nourriture des petits afin qu’ils mangent à leur faim durant leur premier examen officiel. Ce même jour, un policier a accompagné un candidat jusqu’à sa salle d’examen, ce dernier s’étant trompé de centre. Ses parents n’étaient plus sur place. Le petit se sentait perdu jusqu’à ce que le policier œuvrant sur place, du côté d’Analamahitsy, lui vienne en aide.

Dans la soirée du dimanche dernier, les Policiers qui assuraient la patrouille du côté de Soavimasoandro sont venus en aide à trois personnes accompagnant une femme enceinte. Cette famille marchait à pied en pleine nuit pour rejoindre une maternité à Amboditsiry. Le taxi qu’ils ont appelé a désisté, d’après leurs dires. Les agents de police du 8ème arrondissement se sont mobilisés pour les emmener à bord de leur véhicule jusqu’à la clinique où la femme va accoucher. Saine et sauve, la famille n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance envers les policiers, tout comme les internautes qui félicitent cette action mémorable.

A travers les gestes émouvants de ses éléments, la Police nationale arrive ces derniers mois à redorer son blason, tant auprès des internautes qu’au niveau de la population en général. Le regard critique et accusateur des gens envers les policiers semble changer en admiration et reconnaissance. Ceci d’autant plus que ce corps des Forces de l’ordre accorde une place importante aux sensibilisations et avertissements, avant d’arriver à la répression de ceux qui enfreignent aux règlements…

Patricia Ramavonirina

Produits forestiers à Madagascar - Un gap annuel de 6 millions de m3

Publié le lundi, 14 septembre 2020L’offre est loin de suffire à la demande. Des chercheurs au niveau de l’Ecole supérieure des sciences agronomiques (ESSA) de l’université d’Antananarivo ont effectué des recherches agronomiques sur le bois, et cela afin d’établir la situation actuelle de la filière à Madagascar et d’en dégager des solutions pour instaurer une exploitation plus durable et responsable. Ces recherches ont ainsi révélé que la consommation annuelle de bois du pays se chiffre aujourd’hui à près de 29,72 millions de m3 ou l’équivalent d’environ 185 000 hectares de zones forestières, en se basant sur le volume moyen de bois sur pied, estimé à 160 m3/ha. « Cette consommation en bois se compose principalement de bois-énergie. Elle représente près de 82,5 % de la consommation annuelle, soit 11,685 millions de m3 pour le bois de feu et de 12,639 millions de m3 pour la fabrication de charbon de bois. La filière de transformation de bois ne consomme que 5,494 millions de m3, soit seulement 18,5 % », a rapporté le Dr Tahiana Ramanantoandro, lors de l’atelier de concertation entre l’équipe technique du ministère de l’Environnement et du Développement durable et les opérateurs de la filière de transformation de bois. Malheureusement, la production est loin de correspondre à la consommation. « Aujourd’hui, nous enregistrons un déficit de produits forestiers ligneux de 6 millions de m3 par an. Pour le cas du charbon de bois par exemple, la production est de seulement 8,071 millions de m3, alors que la consommation s’élève à 12,639 millions de m3, soit une différence 4,568 millions de m3 », précise ce chercheur.

Ce gap est notamment dû aux exploitations illicites. En 2012, près de la moitié des entreprises opérant dans la filière bois à Antananarivo travaillaient dans l’illégalité. Depuis, ces chiffres ont dû augmenter, pas seulement dans la Capitale mais sur tout le pays, causant notamment la dégradation de près de 254 000 ha de zones forestières en 2019. Au rythme où les choses évoluent, Madagascar pourrait perdre la totalité de ses forêts en un rien de temps. Heureusement, les autorités ont déjà débuté depuis l’année dernière une campagne de reboisement pour reverdir Madagascar. Mais cette campagne ne portera ses fruits que si la dégradation des zones forestières du pays est également limitée. De plus, en se basant sur ces chiffres, une transition énergétique vers des ressources plus vertes permettra aussi de réduire considérablement la consommation en bois, et par conséquent protéger les forêts. Aujourd’hui, il est donc important d’instaurer le changement, et ce, à tous les niveaux, pour que demain, au lieu de diminuer, les zones forestières se multiplient. Il faut savoir que les forêts occupent un place importante dans tous les secteurs de production, allant du tourisme à l’agriculture, en passant par le bâtiment et l’ameublement. Leur préservation doit être une priorité.

Rova Randria

La une du 13 septembre 2020

Publié le lundi, 14 septembre 2020

Fil infos

- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »

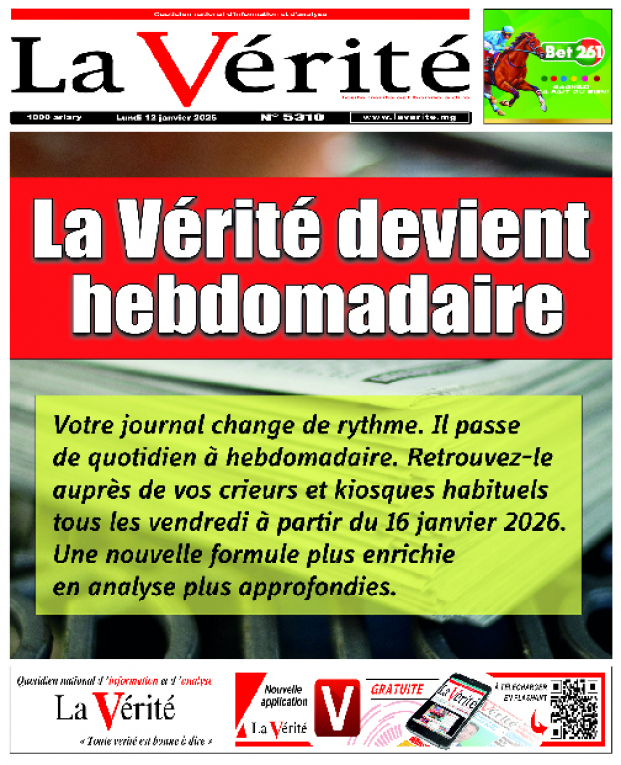

- La Vérité devient hebdomadaire

- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine

- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis

- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa

- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines

- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés

- Prime à la HCC - Le ministère de l’Économie et des Finances clarifie

- Haute Cour constitutionnelle - Les primes de la honte

- Message du nouvel an - « C’est en mon âme et conscience que j’ai fait le choix de m’écarter » dixit Rajoelina

Editorial

-

Opération délicate

Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !