Artisanat solidaire - Des jeunes en situation de handicap formés au crochet

Dans un pays où l’insertion des personnes handicapées reste encore un combat quotidien, une initiative vient apporter un souffle nouveau. A Antananarivo, 50 jeunes sourds, issus du centre AKA.MA (« Akanin’ny Marenina Ivo Hay ») s’apprêtent à suivre une formation en crochet, dans le cadre du projet « Sambatra », lancé par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat (MTA). La première vague, composée de 10 jeunes, a déjà démarré les cours le 14 juillet dernier au Centre national de l'artisanat malgache (CENAM), situé à Andavamamba, ce dernier mettant à disposition ses formateurs pour accompagner ces apprenants tout au long du programme.

A travers cette action, le ministère vise un objectif clair : faire de l’artisanat un levier d’autonomie pour ces jeunes, trop souvent laissés de côté. « Le but n’est pas seulement de les occuper, mais de leur donner également une vraie chance de construire leur avenir avec leurs propres mains », a souligné Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, également en charge de ce projet. Cette démarche s’inscrit aussi dans un effort plus large de valorisation de l’artisanat local, où des métiers manuels comme le crochet ou le tissage trouvent un nouvel écho dans l’économie sociale.

Opportunité

Mais derrière les discours officiels, ce sont les perspectives concrètes qui donnent tout son sens au projet. A la fin de leur mois de formation, les jeunes auront l’opportunité de faire un stage en entreprise chez Lenka, une société partenaire du programme. Mieux encore, certains pourraient décrocher un emploi direct à l’issue de cette période d’essai. Un espoir réel pour ces jeunes, dont la plupart n’ont jamais eu accès à un parcours professionnel structuré. « Je n’ai jamais eu cette chance avant (…) Aujourd’hui, je voudrais prouver que je peux réussir moi aussi », nous confie timidement Nantenaina, 21 ans, interprétée par son éducatrice. Le projet a vu le jour grâce à une convention de partenariat signée le 10 juin, entre le ministère, l’AKA.MA et l’entreprise Lenka. Plusieurs autres partenaires ont apporté leur soutien logistique, notamment en fournissant les matières premières comme le raphia ou les outils pédagogiques. Lors de l’ouverture officielle de la formation, plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont le député Liva Rason et des représentants de l’Eglise luthérienne malagasy. Une présence symbolique forte, montrant que ce combat pour l’inclusion commence enfin à trouver un écho là où l’on ne s’attendait pas.

Lutte contre la poliomyélite - Un laboratoire de pointe à Antananarivo

Une autre étape franchie dans les efforts de Madagascar afin d’éradiquer la poliomyélite. Grâce au soutien de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et au financement de la Fondation Gates, un laboratoire de poliovirus modernisé à été inauguré à l’Institut Pasteur de Madagascar.

Accrédité par l’OMS, ce laboratoire permettra de renforcer la détection rapide du virus et la riposte. Il est équipé pour l’isolement viral, la différenciation intra-typique et la surveillance environnementale. Ce laboratoire est également doté d’une technologie de séquençage de l’ADN par nanopores. Dénommé Laboratoire national de référence (LNR) pour la poliomyélite, il s’agit aussi d’un centre de référence OMS inter-pays. Il joue un rôle crucial dans la stratégie d’éradication de la poliomyélite à Madagascar et en Afrique.

D'ailleurs, ce laboratoire a amélioré la capacité de Madagascar à détecter le poliovirus. Entre 2022 et 2024, plus de 40 cas de poliovirus variant de type 1 circulant ont été confirmés, ce qui a permis de lancer rapidement des campagnes de vaccination, ayant contribué à enrayer l’épidémie. Selon Laurent Musango, représentant résident de l'OMS, dorénavant la Grande île est encore mieux placée pour mener la lutte contre la transmission du poliovirus en Afrique de l’Est et australe.

Des mises à jour informatisées, des séances de formation du personnel et une optimisation environnementale du site seront réalisées au sein du laboratoire afin d’atteindre les objectifs de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite.

Pour rappel, Madagascar a atteint le pic de l'épidémie de poliomyélite en septembre 2023. 287 cas avaient été confirmés, dont 45 cas de paralysie flasque aiguë, 44 cas communautaires et 198 échantillons positifs. Avec les efforts de Madagascar, l'OMS a déclaré le 20 mai 2025, la fin de l'épidémie de poliomyélite. Mais depuis 2020, le pays faisait face à une flambée des cas de poliovirus de type 1. C’était la toute dernière souche de la maladie encore en circulation, responsable de quelques centaines de cas dans le monde chaque année.

Recueillis par Anatra R.

Artisanat et commerce - Le raphia au cœur d’une nouvelle stratégie nationale

Madagascar produit chaque année environ 80 000 tonnes de raphia. Cependant, 70 % de cette production est encore exportée sous forme brute. Cela limite les revenus pour le pays. En 2021, cette exportation brute a généré 4 millions de dollars seulement. Pour changer cette situation, trois ministères se sont réunis à Antananarivo. Il s’agit des ministères de l’Artisanat, de l’Environnement et du Commerce. Leur objectif est de structurer et de renforcer la filière. Ils veulent aussi la rendre plus durable et compétitive, notamment sur les marchés internationaux. La transformation locale du raphia peut multiplier la valeur de cette ressource par trois à cinq. En plus, elle permettra de créer des emplois durables. Cela valorisera aussi le savoir-faire des artisans et améliorera la vie des communautés rurales.

Qualité

La ministre de l’Artisanat Viviane Dewa, a présenté cinq axes stratégiques. La création de centrales d’achat pour mieux organiser la commercialisation. La mise en place d’un système de traçabilité et de certification pour garantir la qualité des produits. La régulation stricte de l’exportation du raphia brut afin de préserver cette ressource naturelle. De son côté, le ministre de l’Environnement, Max Andonirina Fontaine, a rappelé l’importance de protéger l’écosystème. Il a insisté sur un développement économique respectueux de la nature. Le ministre du Commerce, David Ralambofiringa, a souligné le potentiel d’exportation des produits finis. Ce dernier souhaite promouvoir un label « Made in Madagascar », synonyme de qualité et d’éthique. Ainsi, cette collaboration entre ministères montre la volonté de l’Etat. « L’objectif est de bâtir une industrie du raphia forte, innovante et durable », a-t-il ajouté. En effet, le raphia malagasy pourrait bientôt devenir un produit phare sur la scène internationale. Cela allierait développement économique, préservation de l’environnement et valorisation culturelle.

Carinah Mamilalaina

« Tafan-gilita » - 40 guitaristes poursuivent l’aventure

Le Festival « Tafan-gilita » s’est désormais établi comme l’un des rendez-vous musicaux majeurs à Madagascar, attirant chaque année un public enthousiaste, composé de guitaristes passionnés et de mélomanes avertis. Organisé par Mi’ritsoka Production, sous l’égide de Niry Ravelojaona, cet événement singulier met en lumière la virtuosité des guitaristes malagasy, tout en créant une plateforme d’échanges entre les générations.

Depuis ses débuts modestes, le festival a suscité un engouement grandissant, tant sur place qu’à travers sa retransmission sur TVM et Real TV. La première édition s’est distinguée par son succès avec la participation de 183 candidats, illustrant une véritable passion pour la guitare et la musique. Après une sélection rigoureuse effectuée par un jury composé de figures iconiques telles que Mbola Talenta, Tojo Guitariste, Teddy et Jovin, 65 jeunes talents ont été retenus pour la phase initiale, qui s’est tenue le 12 juillet au Tanàna Zoari, Ilafy. Sur scène, chaque participant a offert une prestation en direct, dévoilant un éventail varié de styles et de compétences.

Au terme de cette étape, 40 guitaristes ont été sélectionnés pour poursuivre l’aventure, en préparation du prochain « prime » prévu le 19 juillet, avant un concert très attendu le 2 août. La compétition s’intensifie alors que les candidats les plus talentueux se rapprochent de la grande finale, où 10 virtuoses seront choisis pour ce festival qui aura lieu le 13 septembre à Mahamasina.

Ces musiciens auront l’opportunité de partager la scène avec des artistes confirmés, insufflant une énergie nouvelle à la scène locale et mettant en valeur la richesse du patrimoine musical malagasy. La grande finale, fixée au 14 septembre, réunira les cinq meilleurs candidats dans une soirée qui promet d’offrir des performances mémorables devant un public conquis. Au-delà de l’aspect compétitif, le Festival « Tafan-gilita » se distingue comme un espace de partage, d’apprentissage et d’enrichissement mutuel, renforçant ainsi les liens entre les musiciens accomplis et les jeunes pousses prometteuses. Dirigé par Hery Randriamampianina, ce festival va bien au-delà du cadre d’un concours afin de devenir un véritable moteur de dynamisme pour la scène musicale malagasy. En valorisant la guitare comme instrument d’expression universelle et trait d’union entre les générations, « Tafan-gilita » se place au cœur d’un mélange harmonieux de tradition, créativité et convivialité. Cet événement exceptionnel réaffirme sa position dans le paysage culturel, tout en ouvrant la voie à une scène musicale revitalisée, enracinée dans son héritage, tout en étant tournée vers l’avenir.

Si.R

Procureur général près la Cour d’appel -La vigie de l’action publique

Le lundi 6 juillet dernier, deux nouveaux procureurs généraux près les Pôles anti-corruption ont prêté serment devant la Cour suprême, à Anosy.

Cet événement solennel, qui a marqué la haute magistrature, met en lumière une fonction aussi stratégique que peu connue du grand public : celle de Procureur général près la Cour d’appel (PGCA).

Dans un entretien, le chef du ministère public près la juridiction de second degré du Pôle anti-corruption d’Antananarivo, Elysée Rasoahanta a accepté d’apporter des éclaircissements sur cette fonction, parlant de « vigie de l’action publique et artisan discret de l’équilibre judiciaire ».

La Vérité (+) :Pouvez-vous nous dire qui est le procureur général près la Cour d’appel et quel est son rôle exactement ?

Chef du ministère public près la juridiction de second degré du PAC d’Antananarivo (-) : Le procureur général près la Cour d’appel, nommé en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature,

est un haut magistrat du Parquet au niveau de la Cour d’appel ou d’un Pôle judiciaire spécialisé comme le Pôle anti-corruption.

Il supervise l’ensemble des activités judiciaires du ministère public dans le ressort d’une Cour d’appel. Il a un rôle de surveillance, de coordination et de contrôle, notamment vis-à-vis des procureurs de la République et de la police judiciaire.

Il impulse et coordonne la politique pénale, et veille à l’uniformité des pratiques.

Ce chef du Parquet général exerce également des attributions administratives. Il peut notamment ordonner une décision d’Interdiction de sortie du territoire (IST) qui est des mesures conservatoires dans l’intérêt des enquêtes en cours.

(+) : Le code de procédure pénale malagasy dans son article 123 alinéa 2 dit que la police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la Cour d’appel. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

(-) : Cela signifie que le chef du ministère public au niveau de la Cour d’appel veille à la régularité, à l’efficacité et à la légalité des enquêtes menées par les Officiers de police judiciaire (OPJ). Il ne donne pas d’ordres directs, mais il peut corriger les dérives, harmoniser les pratiques, et contrôler la mise en œuvre de la politique pénale définie au niveau national.

(+) : Et combien y a-t-il de procureur général près la Cour d’appel à Madagascar ?

(-) : A Madagascar, chaque Cour d’appel dispose d’un procureur général, soit six au total pour les six zones judiciaires du pays.

A ces six PGCA s’ajoutent trois autres, affectés auprès des trois Pôles anti-corruption (PAC) existants, ce qui porte à neuf le nombre de procureurs généraux près les Cours d’appel actuellement en fonction.

(+) : Le procureur général près la Cour d’appel est-il totalement indépendant ?

(-) : Dans l’exercice de ses fonctions, il dispose d’une marge d’autonomie professionnelle, qu’il exerce dans le respect de la loi, de la déontologie, et de l’intérêt général. L’article 110 alinéa 2 de la Constitution dispose que : « Le fait de leur enjoindre d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires à la loi entraine pour les solliciteurs des sanctions prévues par la loi ».

Mais comme tous les magistrats du Parquet, le procureur général près la Cour d’appel est soumis au principe de subordination hiérarchique selon l’article 110 de la Constitution malagasy.

Il est placé sous l’autorité du ministre de la Justice, mais aussi sous la coordination hiérarchique du procureur général près la Cour de cassation et du procureur général près la Cour suprême.

(+) : Concrètement, que fait le chef du Parquet général ?

(-) : Il joue un rôle de coordination active entre les différents acteurs de la chaîne pénale. Il réunit les Officiers de police judiciaire (OPJ) pour leur adresser des orientations générales ou spécifiques ; organise des rencontres régulières avec les magistrats du Parquet et les juges d’instruction pour harmoniser les méthodes de travail et résoudre les points de friction ; exerce un droit de regard sur le fonctionnement des juridictions, y compris le greffe, le cabinet d’instruction, et le Parquet ; et surveille les établissements pénitentiaires situés dans son ressort.

(+) : Le procureur général près la Cour d’appel a-t-il un rôle sur le plan international ?

(-) : Oui. Ce haut magistrat de la Cour d’appel peut représenter le ministère public malagasy au sein de plateformes internationales, telles que l’International Association of Prosecutors (IAP); le SAHOP (Southern Africa Heads of Prosecution Authorities Platform); l’Association internationale des femmes juges ; et d’autres organisations…

Par ces réseaux, il partage des expériences, renforce la coopération judiciaire régionale et internationale, et contribue à la lutte transnationale contre la corruption, la criminalité organisée, le blanchiment des capitaux et les violences graves

(+) : Pourquoi le rôle du PGCA est-il essentiel pour la société ?

(-) : Parce qu’il agit à la jonction entre justice, sécurité, éthique et efficacité. Il est à la fois chef de file institutionnel; gardien de la cohérence judiciaire ; relais de confiance entre les juridictions, les Forces de l’ordre, et le ministère de la Justice.

Il veille à ce que la loi soit appliquée équitablement, que les enquêtes soient conduites loyalement, et que les droits des citoyens soient respectés à chaque étape du processus pénal.

Investissements - Mamy Ravatomanga répond à ses détracteurs

Certains pseudo-influenceurs continuent à franchir la ligne rouge de la désinformation. Parmi les cibles préférées de ces gens- là, Mamy Ravatomanga, entrepreneur de renom et acteur économique engagé, a récemment été accusé à tort par ceux-là d’avoir érigé une milice privée sous couvert d’un centre de formation.

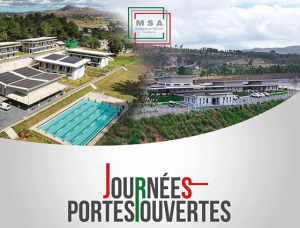

Une théorie fumeuse que l’homme d’affaires a choisi de ne pas alimenter par des débats stériles. Il a choisi d’y répondre par la transparence, en ouvrant en grand les portes de Madagascar Security Academy (MSA), dernier-né de ses investissements structurants.

Située en périphérie de la Capitale, la nouvelle infrastructure a accueilli pendant trois jours, visiteurs, journalistes, professionnels et curieux. L’objectif de cette démarche est de montrer, preuves à l’appui, que cette académie n’est ni un camp paramilitaire, comme certains s’acharnent à le suggérer, mais bel et bien un établissement de formation professionnelle digne des standards internationaux.

Ceux qui sont venus sur le site ont ainsi pu voir que la MSA forme à des métiers concrets, légaux dans les secteurs de la sécurité privée, la sûreté aéroportuaire et l’hôtellerie de luxe. Elle dispose aussi d’une clinique vétérinaire et d’un département cynophile.

Loin des fantasmes complotistes agités par certains agitateurs du web, le site dévoile de surcroît des infrastructures spécialisées, des équipements de dernière génération, et un corps formateur qualifié. Faut-il également noter que l’académie n’est pas seulement ouverte aux jeunes Malgaches, mais accueille aussi des apprenants venus de l’étranger.

Il faut signaler par ailleurs que les apprenants déboursent de leurs poches pour payer les frais de formation. Formation à l’issue de laquelle les apprenants peuvent obtenir un diplôme reconnu à l’international.

En somme, il s’agit d’un projet d’envergure, à rebours total des accusations fallacieuses relayées sur ces pseudo-influenceurs sur les réseaux sociaux. Un acharnement que d’aucuns ne s’expliquent pas. Peut-être est-ce, parce que les retombées positives de cette initiative les dérangent ? Peut-être parce que, sans faits concrets à commenter, il leur faut inventer des scénarios catastrophes pour conserver l’attention d’un maigre auditoire ?

Quoi qu’il en soit, les masques tombent. Ceux qui agitent la peur n’apportent ni solution ni développement. Ils propagent, souvent sans preuve, des rumeurs toxiques qui nuisent à l’image du pays et sabotent des projets structurants. Mamy Ravatomanga, lui, poursuit son chemin. Sans bruit, sans posture victimaire, mais avec des réalisations palpables.

L.A.

Fil infos

- Kenya - Le Président Andry Rajoelina à la tête des supporters des Barea

- « Divas Hit the Road » - Une émission qui célèbre la coopération sino-malagasy

- Diplomatie et économie - La vice-présidente de la Colombie en visite de travail dans le pays

- Retour des reliques sakalava - Une cérémonie d’hommage national à Antananarivo

- Feuille de route 2011 - Ravalomanana, amnésique et de mauvaise foi

- Accident de parachutisme - Trois officiers des Forces armées tués

- Elections sénatoriales - La CENI propose le 11 décembre

- Droit d’entrée aux aires protégées - Près d’un milliard d’ariary octroyé aux communautés riveraines

- Investissements miniers - L’opacité des réformes dénoncée par la société civile

- Affaire des Boeing 777 - Les deux cerveaux présumés séparés de prison

Editorial

-

Présents ou non !

Sont-ils là ou non ? La présence ou non des agents du Federal Bureaucrate of Investigation (FBI), Police Fédérale américaine, fait jaser. Le sont-ils physiquement sur le territoire ? Les autorités le confirment. Tandis qu’une frange de l’opinion relayée par certaine presse locale doute ! Jusqu’à remettre en cause publiquement la véracité de l’information officielle. Des suites de l’éclatement de la sulfureuse « Affaire des cinq Boeing 777 » dont la dimension et les impacts dépassent de très loin les limites territoriales de la République Malagasy, l’Etat malagasy sollicite la coopération des Services internationaux plus compétents en la matière dont entre autres le FBI et l’Interpol. Une presse étrangère faisait état d’atterrissages en Iran de cinq Boeing 777 immatriculés à Madagasikara. La curieuse information avait fait l’effet d’une bombe à Antananarivo. Illico, le ministre des Transports et de la Météorologie, à l’époque des faits, Valéry Ramonjavelo, directement concerné et entouré…