Nosy Boraha Jazz festival - Le cyclone Gamane loin de décourager les festivaliers

Publié le mercredi, 27 mars 2024La caravane du festival Nosy Boraha Jazz a entamé son périple depuis le Novotel Alarobia lundi dernier, amorçant ainsi un voyage riche en musique et en découvertes à travers les paysages pittoresques de Madagascar. Avec sa première étape à Andasibe, les 120 festivaliers ont ensuite embarqué à bord du train en direction de Toamasina, où les mélodies envoûtantes du jazz ont accompagné leur exploration des merveilles de l'Est. Soutenu par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cet événement ambitieux vise à propulser l'industrie touristique en mettant en lumière le potentiel national et en promouvant Madagascar à l'international grâce à la participation d'artistes de renom venus des quatre coins du globe.

Androndra - Christian Ntsay échappe de peu à un tragique accident

Publié le mercredi, 27 mars 2024Il s’en est fallu de peu pour que le Premier ministre, Christian Ntsay soit victime d’un terrible accident de la circulation. D’après les informations émanant de sources concordantes, la scène s’est déroulée du côté de la bretelle sise à Androndra, près de la station Jovena. C’était hier vers 19h45, alors que le chef du Gouvernement venait juste de prendre part au Conseil des ministres qui s’est tenu au Palais d’Etat d’Iavoloha. Le numéro deux de l’Exécutif à bord d’un véhicule, suivi d’escortes, prenait la direction de son domicile.

Grand projets de développement - Des investisseurs turcs prêts à sortir les dollars

Publié le mercredi, 27 mars 2024Chose promise, chose faite. Suite aux démarches entreprises, lors du sommet d'Antalya en Turquie, une délégation d'entrepreneurs turcs est actuellement à Madagascar pour explorer les opportunités de partenariat dans les projets du Gouvernement malagasy. La délégation turque a tenu une réunion avec plusieurs ministres au ministère des Affaires étrangères à Anosy, dirigée par la ministre Vavitsara Rafaravavitafika. Une présentation vidéo des futurs projets de développement de l'Etat malagasy a été réalisée, mettant en lumière l'ampleur et les opportunités offertes aux investisseurs étrangers, notamment le projet de la ville nouvelle de Tanamasoandro. En plus du secteur de l'infrastructure, des discussions ont porté sur les programmes de développement auxquels les investisseurs turcs pourraient participer.

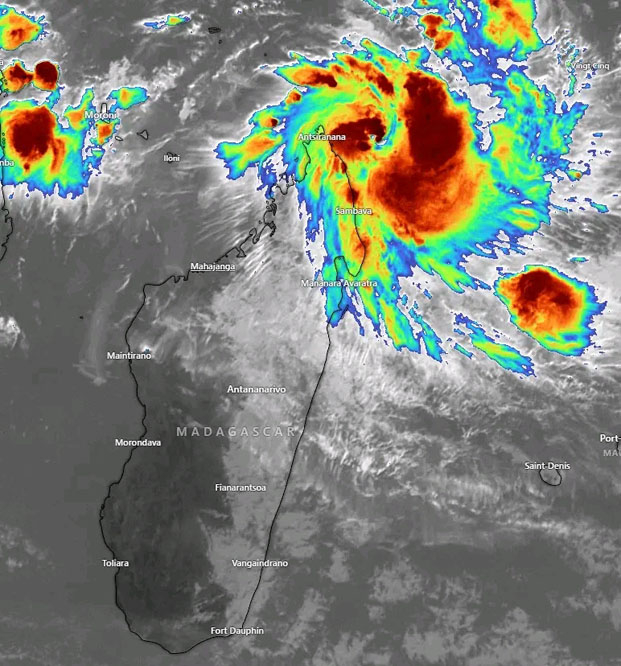

Tempête tropicale Gamane - Une réelle menace pour Madagascar

Publié le mardi, 26 mars 2024

Beaucoup d'incertitudes planent au sujet de la forte tempête tropicale Gamane et ses éventuels impacts sur Madagascar et les autres îles de l’océan Indien. Cette tempête s’intensifie rapidement tout en faisant un mouvement stationnaire près de la côte nord-est de l’île. Hier, selon le bulletin météorologique émis par la Météo Malagasy, on a estimé que Gamane ne touchera pas terre, même s'il a été prévu que celle-ci se développe à une distance inférieure à 100 km de nos côtes. Or, l’inattendu est arrivé : elle est devenue plus dangereuse.

Selon le directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), une inondation est à craindre dans les Districts de Maroantsetra et Antalaha, tandis que des vents forts sont attendus dans la Région SAVA. « Nous avons déjà prévu une évacuation immédiate des personnes qui vivent dans les quartiers à risque afin de limiter les dégâts. Ces gens seront déplacés dans des sites d'hébergement », a-t-il soutenu durant son intervention, hier.

Hier à 16h, Gamane se trouvait à 130 km au nord-est de Vohémar, accompagnée de vents de 110 km/h et des rafales estimées à 155 km/h. La tempête tropicale se déplace lentement vers l'Est, légèrement vers le Sud-est, à une vitesse de 3 km/heure. Selon les dernières données et tendances, elle devrait se développer à proximité ou toucher la côte de SAVA demain après-midi ou dans la nuit. A ce moment-là, elle atteindra le stade de cyclone tropical intense avec des vents allant de 150 à 165 km/h. C'est seulement vendredi qu'il devrait s'éloigner définitivement de Madagascar pour se diriger vers les îles de La Réunion et Maurice. Les conditions environnementales, très favorables à son développement dans cette Région, vont l'amener au stade du cyclone tropical ou cyclone tropical intense, ce jour ou demain. Sur ce, une alerte jaune ou « menace cyclonique » est lancée dans les Régions DIANA, SAVA et Analanjirofo.

Le temps continuera d'être chaotique dans la partie nord et nord-est de l'île et ce mauvais temps s'étendra cette nuit jusqu'à la Région d’Analanjirofo. L’on s’attend à un risque d'inondation et de glissement de terrain dans les zones vulnérables en raison des fortes précipitations qui pourraient atteindre jusqu'à 120 mm en 24 heures jusqu'à jeudi. Il y a également un risque d'élévation du niveau de la mer sur la côte de SAVA à partir de ce jour.

En rappel, cette forte tempête tropicale est le 9ème système dépressionnaire de la saison. Il a été baptisé Gamane dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars 2024.

Anatra R.

La une du 27 mars 2024

Publié le mardi, 26 mars 2024

Des points lumineux

Publié le mardi, 26 mars 2024

Tout n’est pas noir absolu ! En dépit de certaines zones d’ombre qui, avouons-le, ont tendance à s’étendre pour s’empirer au cas où nous ne prenions pas garde vigilamment, il existe quand même des points lumineux.

Des points d’éclairage brillent et entretiennent l’espoir qu’un jour tout l’immeuble connaitra la lumière vive à tout moment. Tellement l’océan de difficultés et d’ennuis nous submergent que les quelques points lumineux n’attirent pas notre attention.

Dans un souci d’éviter de tomber dans des affirmations gratuites ou partisanes, il suffit de cibler quelques points saillants pour le besoin d’étayer.

Face à la recrudescence des actes de banditisme en milieu rural et urbain, les Forces de l’ordre et de la sécurité ne ménagent point les efforts à même jusqu’à coûter de leur vie. On n’est pas encore au stade de l’élimination définitive de ces malfrats sur l’étendue du territoire national seulement, il faut reconnaitre que des progrès ont été accomplis. Les phénomènes dahalo et rapts diminuent. Evidemment, il reste beaucoup à faire.

Le projet ODOF avance et commence à porter ses fruits. Le cas de Tamby Rakotoarimanana, fondateur et DG de Dago Green à Mahitsy nous intéresse dans la mesure où il a obtenu, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, la gestion d’une usine de transformation de tomates. Une initiative s’inscrivant dans le cadre du projet ODOF. Le projet démarre à la plus grande satisfaction des paysans producteurs de tomates et des consommateurs de la région. Rassurez-vous que le cas de Tamby Rakotoarimanana n’est pas du tout un exemple isolé !

Afin de mieux cerner la lutte contre les VBG, surtout le cas de viol sur mineur suivi de violences physiques jusqu’à ce que mort s’ensuive, parfois, les autorités compétentes ont été amenées à modifier la loi, la castration chirurgicale des auteurs du crime. Il s’agit selon la Garde des Sceaux d’une mesure de dissuasion et davantage de protection de ces innocentes mineures. D’aucuns reconnaissent qu’en dépit de certaines réticences, c’est une avancée notable.

Dans le Sud du pays, cette Région qui combat en permanence contre la sécheresse, des organismes de bienfaisance, en partenariat avec les tenants du régime, contribuent à accompagner la population victime d’insuffisance alimentaire pour une meilleure résilience.

Dans le cadre du dialogue stratégique, l’AFD d’une part et le MEDD de l’autre s’engagent à mettre en œuvre une meilleure stratégie pour la visibilité des défis et des opportunités de la biodiversité dans la Grande île. L’AFD apportera ses capacités stratégiques en vue de soutenir Madagasikara.

Malgré certaines imperfections, les appareils judiciaires tels que le BIANCO, le PAC et le SNLCC, pour la traque des auteurs de corruption, de détournements et des malversations financières dont l’acquisition frauduleuse des biens publics, fonctionnent. De hauts responsables interpelés doivent répondre de leurs actes délictueux.

Les infrastructures routières, dont l’état déplorable défraie la chronique ces derniers temps, jouissent de quelques points lumineux. La RN 44 reliant Moramanga à Ambatondrazaka, qui fut le point noir des usagers, a été réhabilitée. Le projet routier Vangaindrano- Taolagnaro au grand plaisir des usagers prend forme. Tout près, le tronçon Anosizato-Ankadimbahoaka, ayant fait souffrir beaucoup, devient une partie de plaisir.

Certes, ce ne sont que quelques points lumineux mais faudrait-on admettre que tout n’est pas noir. Il existe certains points lumineux. Il s’agit de la mauvaise foi de les ignorer.

Ndrianaivo

Actu-brèves

Publié le mardi, 26 mars 2024

L’Egypte prêt à apporter son expertise dans la gestion des sites historiques et culturels malgaches. Fort de son histoire de milliers d’années, le pays des pharaons est une véritable référence en matière de sites historiques. Ces derniers font grandement tourner l’économie de ce pays grâce au tourisme. Madagascar a aussi des sites historiques et il faut les mettre en valeur afin qu’ils puissent participer aux efforts de développement. En commençant par la communauté locale où ils sont situés puis en les ouvrant au monde. C’est l’un des enjeux et des discussions entre l’ambassadrice de l’Egypte, Rabab S. Abdelhadi et le ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro lors d’une visite de courtoisie. En plus, elle a profité de l’occasion pour remettre la lettre du ministre égyptien de la Culture félicitant Madagascar pour l’inscription du Hiragasy en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Les deux personnalités ont discuté de l'appui de l'Egypte à Madagascar en termes de formation et de gestion des sites culturels. Il a été envisagé la possibilité de formations en Egypte pour le personnel malgache et l'envoi d'experts égyptiens dans la Grande île. Le ministre Augustin Andriamananoro a souligné l'importance de l'expertise égyptienne en matière culturelle, ce pays millénaire disposant des plus grands monuments, sites culturels et musées au monde. Cette collaboration entre l'Egypte et Madagascar promet d'être fructueuse pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel malgache.

La DGI ouvre ses portes aux députés qui souhaitent déposer leurs dossiers durant les fêtes de Pâques. Tous les bureaux fiscaux assureront une permanence les weekends et les jours fériés durant la période de dépôt de candidature du mercredi 27 mars à 9h au lundi 8 avril 2024 à 17h. Cette permanence vise à délivrer le certificat de régularité fiscale aux candidats députés. Pour l'obtention dudit certificat, la Direction générale des impôts (DGI) rappelle les pièces nécessaires pour l'obtention du certificat de régularité fiscale. Ainsi, pour ceux qui se présenteront à la députation, il leur faut une carte fiscale à jour, la dernière situation des déclarations et paiements d'impôts et taxes, une justification de paiement des impôts fonciers pour les candidats titulaires d'un numéro d'immatriculation fiscale. Pour les candidats fonctionnaires et assimilés, une présentation de fiche de paie ou l’avis de crédit des trois derniers mois et une justification de paiement des impôts fonciers sont également nécessaires. Du coté des salariés du secteur privé ou autres organismes, il leur faut fournir une attestation de paiement de l'IRSA certifiée par l'unité opérationnelle gestionnaire du dossier fiscal de l'employeur et aussi une justification de paiement des impôts fonciers. Les personnes qui ne sont pas dans ces trois catégories doivent fournir en plus une immatriculation en ligne sur NIFONLINE pour l'obtention du numéro d'immatriculation fiscale. Tous les candidats irréguliers devant l’impôt sont automatiquement éliminés de la course à Tsimbazaza.

Fin de formation pour les sous-officiers de l’Ecole nationale des sous-officiers (ENSOA). Au total, 504 officiers adjoints ont suivi la formation à l'ENSOA. Ils ont été officiellement libérés de leur stage et ont reçu un certificat de réussite dans chaque catégorie qu'ils ont complétée à l'ENSOA Antsirabe. La cérémonie militaire s'est tenue à la Place d'armes ENSOA hier.

77 d’entre eux ont reçu le certificat BMP2 (Brevet militaire professionnel n° 2), tandis que 140 autres ont reçu le certificat BMP1, ces groupes ont suivi une formation de 9 mois. Dans un autre groupe, 150 ont obtenu le Brevet militaire n°1 (CM1) et 137 ont obtenu le Brevet militaire n°2, ils se sont entraînés pendant quatre mois et demi.

L'ENSOA est la seule école de sous-officiers de l'Armée malgache, il est très important de passer dans cette école de formation car en plus d'être militaire, ces stagiaires sont formés dans de nombreux domaines et peuvent agir directement dans le développement.

La cérémonie a été présidée par le commandant de l'école ENSOA, Col. Razafitombo Leva et le chef d'Etat-major des armées malgache, le Gal de division Deramanjaka Manantsoa Rakotoarivelo. Le gouverneur Vyvato Rakotovao et le préfet d'Antsirabe Raharison Tsiry Miarana ainsi que d'autres responsables civils et militaires ont également honoré la cérémonie de leur présence.

Le ministère des Affaires étrangères appuie l’artisanat. La ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Rafaravavitafika Rasata, a accueilli les membres du bureau de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA Analamanga) présidée par Monsieur Tefy Ranaivo, hier à Anosy. La ministre a exprimé son soutien aux projets de la CMA, reconnaissant l'importance cruciale de l'artisanat tant sur le plan économique que culturel à Madagascar. Elle a également souligné le rôle de l'artisanat dans la projection internationale de Madagascar. Il est à noter que le ministère soutient le secteur en promouvant les produits artisanaux à l'étranger à travers les ambassades et les représentations de Madagascar. La ministre n’a pas manqué de signaler l'importance de la Chambre à travers des événements tels que les journées internationales des Régions et le forum de l'ARCMA.

Requête aux fins de déchéance à la HCC - Christine Razanamahasoa et Herimanana Razafimahefa dans le viseur de l’IRD

Publié le mardi, 26 mars 2024

Deux « brebis galeuses sur la sellette ». Contre toute attente, le groupe parlementaire IRD a déposé une requête aux fins de déchéance de Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale et non moins députée élue à Ambatofinandrahana auprès de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) hier. Au lendemain de la série de déclarations faite par ces parlementaires pro – régime en réaction aux propos anti-pouvoir tenus par la présidente du perchoir de Tsimbazaza, la procédure de déchéance est donc enclenchée. Pour rappel, l’élue d’Ambatofinandrahana a vivement critiqué le régime tout en appelant ouvertement une alliance avec les opposants au cours d’un rassemblement organisé à l’Assemblée nationale, samedi dernier.

La menace de déchéance avait déjà été brandie par ces élus de la majorité présidentielle au moment fort du mouvement de l’Opposition qui visait à annuler le scrutin présidentiel en 2023. La PAN avait déjà montré une position qui penchait en faveur de cette revendication des opposants mais qui n’a pas abouti. Aujourd’hui, le groupe parlementaire IRD entend donc évincer Christine Razanamahasoa de manière définitive. L’article 72 de la Constitution, qui stipule notamment que « (…) La déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire », a d’ailleurs été évoqué à maintes reprises.

Deux en un

Cette démarche de l’IRD pourrait concerner un autre membre à problème. D’après les informations émanant de sources bien informées, les parlementaires IRD auraient également déposé une requête aux fins de déchéance du sénateur Herimanana Razafimahefa. L’ancien président du Sénat avait également fait parler de lui pendant la période de tension qui avait précédé le premier tour de la présidentielle en novembre 2023. Il avait officiellement annoncé sa décision de renoncer au poste de Président de la République par intérim. Il avait même fait part de l’envoi d’une lettre de renonciation à la Haute Cour constitutionnelle avant de tenir un discours opposé quelques jours après. Il avait alors affirmé avoir été contraint, voire menacé, afin de renoncer au poste de Président de la République par intérim. Des déclarations contradictoires qui ont été vues d’un très mauvais œil par ses homologues sénateurs et qui ont conduit à sa destitution au poste de président du perchoir d’Anosikely. Cette demande de déchéance ne serait donc qu’une suite logique de ces évènements antérieurs.

En tout cas, la balle est dans le camp des juges d’Ambohidahy qui devront statuer dans les prochains jours, voire prochaines heures. Sauf changement, la décision des membres de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) sur cette requête aux fins de déchéance est donc attendue d’ici demain puisqu’un long week-end de jours fériés débute à partir de vendredi.

La Rédaction

Pauvreté urbaine - Solution envisagée par la Banque mondiale

Publié le mardi, 26 mars 2024Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Naina Andriantsitohaina, a souligné l'urgence d'une transformation urbaine en vue de propulser la croissance économique et d'éradiquer la pauvreté dans les villes malagasy, hier à Anosy. Cette vision se matérialise à travers un plan stratégique visant à fournir des emplois de qualité, un logement décent, ainsi que des services et une qualité de vie améliorés pour les citoyens. Selon un communiqué de la Banque mondiale, les villes malagasy génèrent une part significative du Produit intérieur brut (PIB), 3/4 au niveau national et 44% à Antananarivo, mais ne parviennent pas à optimiser leur contribution à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. En effet, l'urbanisation rapide des villes du pays s'accompagne de défis majeurs tels que les solutions en manque de planification adéquate, de financement suffisant et de coordination efficace pour répondre aux besoins croissants en emplois décents, en logements et en infrastructures urbaines. La revue de l'urbanisation de Madagascar publiée par la Banque mondiale, hier, met en lumière les solutions à entreprendre en matière de fourniture de services d'infrastructures, une prévalence élevée de l'informalité dans les emplois et le logement, ainsi que la menace des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Face à ces défis, la Banque mondiale propose quatre piliers d'intervention pour exploiter le potentiel d'urbanisation du pays. Il s'agit notamment de renforcer les politiques nationales de développement urbain, de mettre en œuvre un cadre politique coordonné au niveau national, d'accroître les investissements en faveur d'infrastructures et de services urbains résilients, et d'améliorer la performance institutionnelle des villes. Atou Seck, représentant de la Banque mondiale à Madagascar, souligne l'importance de ce moment dans le processus d'urbanisation de Madagascar. Il met en avant l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le Gouvernement et les villes du pays dans leur quête de développement durable et de résilience face aux défis urbains. Cette initiative requiert une coordination sans faille entre les différents acteurs, tant au niveau national que local. Elle appelle à des réformes politiques concertées visant à améliorer la viabilité fiscale, environnementale et sociale des villes malgaches, tout en promouvant une décentralisation accrue des fonctions et des ressources vers les municipalités urbaines. La transformation urbaine en cours à Madagascar représente une opportunité unique de façonner un avenir plus prospère et plus équitable pour l'ensemble de la population. Avec un engagement ferme et une collaboration efficace entre le Gouvernement, la Banque mondiale et d'autres partenaires de développement, Madagascar est sur la voie d'une urbanisation durable qui bénéficiera à tous ses citoyens.

Carinah Mamilalaina

Plan d’urbanisme - Plus de 500.000 habitants couverts !

Publié le mardi, 26 mars 2024

Un fil conducteur. Le développement des villes et leurs perspectives de croissance nécessitent un Plan d’urbanisme de détails (PUDé). L’élaboration ou la révision de ce plan se fait suite à l’initiative des Communes ou celle du groupement de Communes, présentant des intérêts économiques et sociaux communs. En fait, une structuration s’avère indispensable pour le grand Tanà, lequel pèse lourd dans le paysage démographique et économique de Madagascar. La Banque mondiale estime à 44 % le poids dans le Produit intérieur brut (PIB) national de la ville d’Antananarivo. Ce poids économique résulte de différentes activités économiques, mais appelle également une structuration territoriale importante.

Dans le cadre du Projet de développement urbain intégré et de résilience pour le grand Antananarivo (PRODUIR), le PUDé pour la zone d’intervention couvre un territoire de 2.000 ha et héberge plus de 500.000 habitants. Ces derniers sont issus du 1er et du 4ème Arrondissements de la Municipalité d’Antananarivo et des Communes périphériques, à savoir Bemasoandro, Anosizato-Andrefana et Andranonahoatra. La co-construction faisait partie des termes de référence mis en place préalablement par le projet. « La Direction générale de l’aménagement du territoire du ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire (MDAT) l’a placée au cœur de la méthodologie. Elle a demandé à ce que tous les aménagements et les projets retenus dans le PUDé soient issus des choix des populations concernées », souligne Haja Rasolofojaona, coordonnateur de PRODUIR. L’implication des personnes, de tous les acteurs et des communautés concernés constitue l’une des philosophies plébiscitées par le MDAT dans cette structuration.

L’élaboration du PUDé suit un processus qui découle de plusieurs autres documents stratégiques. Le document fixe les orientations stratégiques de l’agglomération et tient en compte les stratégies nationales et régionales de développement. Il soutient dans une perspective de dix ans les règles d’utilisation du sol. Ainsi, après la phase de diagnostic, plusieurs niveaux de concertation ont été mis en place. Il s’agit de l’organisation d’une concertation technique afin d’élaborer les grands principes d’action à mettre en place. Celle-ci a été portée au niveau des autorités municipales et des projets ont été co-construits avec les représentants de la population dans les 61 Fokontany que comptent la zone d’intervention de PRODUIR. Le PUDé sera un document inclusif.

Recueillis par P.R.

Fil infos

- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »

- La Vérité devient hebdomadaire

- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine

- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis

- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa

- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines

- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés

- Prime à la HCC - Le ministère de l’Économie et des Finances clarifie

- Haute Cour constitutionnelle - Les primes de la honte

- Message du nouvel an - « C’est en mon âme et conscience que j’ai fait le choix de m’écarter » dixit Rajoelina

Editorial

-

Opération délicate

Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !