Affrontements à l’ENS Ampefiloha - Les étudiants en colère après des attributions controversées de logements

Publié le jeudi, 18 décembre 2025L'Ecole normale supérieure (ENS) d’Ampefiloha a connu hier des tensions majeures, contrastant avec le climat apaisé, observé sur les campus d'Ankatso et de Vontovorona. Des affrontements ont eu lieu entre les étudiants et la Police anti-émeute près de l'établissement. Les Forces de l'ordre ont tenté de disperser les manifestants, mais ces derniers ont réussi à faire entendre leurs revendications.

Les étudiants dénoncent une injustice accusant le ministère de tutelle de favoriser les attributions de logements à des athlètes, au détriment de leur propre accessibilité. « Comment se fait-il que nos logements aient été attribués à des athlètes, et cela à l’initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports ? Cela nous oblige à louer des maisons à Andavamamba pour au moins 120.000 ariary, alors que les dépenses augmentent en fonction de la progression de nos études », a déclaré un étudiant en grève.

Les mécontentements se sont intensifiés, et un ultimatum de 24 heures a été donné aux autorités pour répondre à leurs revendications. Les étudiants menacent de durcir leur mouvement si aucune solution n’est apportée rapidement. La situation à l'ENS d’Ampefiloha pourrait ainsi s'aggraver dans les heures à venir si les parties concernées ne trouvent pas d'issue favorable.

F.R.

Découverte macabre d'un jeune homme - Le mystère persiste

Publié le jeudi, 18 décembre 2025Le corps sans vie d'un jeune homme de 21 ans a été découvert hier dans un terrain vague sis à Ambohitsiroa, Ambohidratrimo. La victime, originaire de Manalalondo, était employée dans un commerce de gros de la Région. Les premières constatations des enquêteurs laissent penser à un homicide, avec des blessures visibles, probablement causées par un objet tranchant, au niveau de la tête.

« Pour l’instant, il est encore difficile de déterminer si l'arme utilisée était une hache ou un couteau. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agissait d'un objet tranchant », a déclaré un responsable au niveau de la Gendarmerie.

Des énigmes entourant l’agression

L’enquête sur cette agression mortelle reste complexe, et peu d'informations ont filtré jusqu'à présent. Un élément notable concernant la victime est qu'elle avait l'habitude de prendre un verre avant de rentrer chez elle le soir. Cependant, un témoignage d'un voisin contredit cette assertion. « Ce jeune homme était tranquille et n'avait aucun problème avec les autres », a affirmé une riveraine qui le connaissait bien. « Nous ne savons pas ce qui s'est passé cette nuit-là, d'autant plus qu'il n'avait plus son téléphone au moment de la découverte de son corps », a-t-elle ajouté.

Selon la Gendarmerie, les investigations en cours, qui ne font que commencer, pourraient s’avérer longues et compliquées. « Je pense que cette enquête ne sera pas résolue rapidement », a commenté une source en charge de l’affaire. En attendant, le corps de la victime a été remis à son employeur, en attendant d’éventuels indices dans cette affaire tragique.

Franck R.

Ambohitrabiby - Le premier « Parcours santé » de Madagascar prend vie

Publié le jeudi, 18 décembre 2025Prendre soin de son corps tout en admirant le paysage : c’est désormais possible à Ambohitrabiby. Située une trentaine de minutes d’Antananarivo, cette Commune rurale a inauguré le tout premier « Parcours santé » de Madagascar. Conçu pour tous les âges et tous les niveaux de vie, ce sentier aménagé offre une double promesse : pratiquer une activité physique encadrée, tout en profitant d’un cadre naturel préservé et riche d’histoire.

Le « Parcours santé » s’étire sur deux boucles distinctes, pour un total de 5 kilomètres balisés et ponctués de panneaux pédagogiques. En premier lieu, la Boucle douce (1,29 km), idéale pour les débutants, les familles et les seniors, suit la vallée de la « Rovan’Ambohitrabiby » jusqu’à l’entrée du CEG, sur un profil quasi plat. Ensuite la Boucle sportive (3,47 km, dénivelé de 192 m) est destinée aux marcheurs plus aguerris et aux coureurs. Elle grimpe en lacets entre Ambodifahitra et Andramasina, offrant panoramas et défis musculaires. A chaque étape, des exercices de renforcement musculaire, d’étirement ou de cardio sont proposés, avec une gradation d’intensité signalée par des pictogrammes. Des guides locaux formés assurent la sécurité des pratiquants et expliquent les vertus de chaque station : amélioration de l’équilibre, stimulation du cœur, assouplissement des articulations ou simplement détente et oxygénation.

Un levier de santé publique et de développement local

Selon Gisela Rambelomanana, présidente du Conseil d’administration de l’Office régional du tourisme d’Analamanga (ORTANA), « ce parcours ne se limite pas au tourisme. Il s’inscrit également dans une véritable stratégie de prévention sanitaire. Il encourage les publics fragiles et les personnes âgées à bouger, tout en répondant aux attentes des sportifs et des amoureux de la nature. » Porté par l’ORTANA, Visit Analamanga et Trek Analamanga, le projet stimule également l’économie rurale. Ainsi, les recrutements de guides et le recours à des artisans locaux pour l’entretien des équipements créent de nouvelles opportunités d’emploi. Par ailleurs, les curieux disposent désormais d’un belvédère sur le patrimoine paysager et historique d’Ambohitrabiby, allant du « Rovan’Ambohitrabiby » aux collines verdoyantes d’Analamanga.

N.R.

Recherche scientifique - Un diagnostic sans détour sur l’agriculture à Madagascar

Publié le jeudi, 18 décembre 2025Huit millions d’hectares de surface cultivable. Madagascar dispose d’un important potentiel foncier, mais seulement 20 % sont exploités. Pour 80 % de paysans cultivateurs, l’agriculture contribue seulement à 25 % au produit intérieur brut (PIB), avec une culture de subsistance principal comme le riz, le maïs et le manioc, outre l’élevage de bovin et la pêche. Sur fond d’insécurité alimentaire, alors que 75 % de la population cultivent, le taux de malnutrition à Madagascar reste le plus élevé en Afrique, avec un enfant sur 2 âgé de moins de 5ans touché.

Ces informations font partie de celles présentées par le Professeur Tendro Radanielina lors de la restitution publique des résultats du diagnostic institutionnel et technique des centres nationaux de recherche agricole, hier à Antaninarenina. Cet atelier, qui marque un tournant pour le secteur dans le pays, a réuni décideurs publics, chercheurs et partenaires techniques et financiers autour d’un constat partagé. Sans réforme structurelle de la recherche, la transformation agricole tant parlé et celle des systèmes alimentaires resteront hors de portée. La diffusion de ce diagnostic, couvrant notamment les cinq centres de recherches nationaux, à savoir le Centre national de la recherche appliquée au développement rural (FOFIFA), le Centre « FIompiana sy FAmbolena MAlagasy NORveziana » (FIFAMANOR), le Service national de contrôle des semences et matériels végétaux (SOC), l’'Institut malgache des vaccins vétérinaires (IMVAVET) et le Centre de fabrication, de formation et d'application du machinisme et de la mécanisation agricole (CFFAMMA), a permis de mettre en lumière des paradoxes persistants.

Pour un financement durable de la recherche

Les analyses menées par le cabinet IDA (« International Développement Assistant ») révèlent des infrastructures vétustes, des laboratoires obsolètes ne répondant pas aux normes internationales, et un déficit préoccupant de ressources humaines, avec un vieillissement marqué du personnel scientifique. Dans ce contexte, le centre de recherche « AfricaRice » a rappelé l’enjeu central du financement durable de la recherche. Pour sa représentante à Madagascar, Dr Gaudiose Mujawamariya, la dépendance excessive aux financements extérieurs fragilise les institutions. « Le budget national reste insuffisant pour garantir un fonctionnement stable, contraignant les centres à vivre au rythme des projets », a-t-elle souligné, appelant à un engagement accru de l’Etat et à une meilleure coordination des appuis.

La diffusion du diagnostic a également mis en exergue le rôle structurant du « Food Systems Resilience Program » (FSRP), soutenu par la Banque mondiale. A travers son partenariat avec l’initiative « One CGIAR », le FSRP se positionne comme un catalyseur de la réforme, en appuyant la recherche et le développement ainsi que la valorisation des résultats scientifiques au bénéfice des producteurs. « Ces résultats de diagnostic constituent un point de départ essentiel pour un appui structurel durable », martèle Oliva Rafalimanana, coordinatrice nationale du FSRP. Un message partagé par les acteurs présents, qui voient dans cette démarche une opportunité de mieux connecter à la fois les chercheurs, le secteur privé et le monde paysan.

Au-delà des faiblesses identifiées, la restitution a aussi mis en avant les atouts du pays, dont l’expertise des chercheurs, les banques de gènes et les bases de données stratégiques. Autant de leviers que le FSRP et AfricaRice entendent mobiliser pour renforcer durablement la résilience alimentaire et nutritionnelle de Madagascar.

E.F.

Fêtes de fin d’année - Ambiance morose à Antananarivo !

Publié le jeudi, 18 décembre 2025A six jours de la fête de Noël, l’ambiance festive manque au rendez-vous à Antananarivo. Les lumières et décorations scintillantes restent absentes dans la ville, tandis que les animations et ambiances de fête semblent timides par rapport à l’année dernière. Les commerçants se plaignent de cette situation. Les ménages, quant à eux, se serrent la ceinture pour survivre après la récente situation de crise…

Reportage réalisé par Anatra R., Carinah M. et Patricia R.

La ville des mille privée de décorations

A quelques jours de la fête de la Nativité, la ville d’Antananarivo reste dépourvue de toute décoration. Habituellement, à l’approche des fêtes de fin d’année, la Capitale se pare de lumières, de décorations scintillantes ainsi que d'animations musicales, offrant aux habitants et aux visiteurs une véritable ambiance de festive. De nombreuses familles font le déplacement avec des enfants pour admirer les décorations et lumières qui illuminent les rues du centre-ville.

Parmi les lieux emblématiques figure Antaninarenina qui concentrait les décorations les plus spectaculaires. Les guirlandes et jeux de lumière attirent petits et grands. Pourtant, à une semaine seulement de la fête de Noël, cette effervescence semble avoir disparu.

Depuis la période de la pandémie de Covid-19, la Capitale n’avait jamais connu un Noël aussi discret. Les rues manquent d’illuminations, les animations se font rares et l’ambiance festive peine à s’installer. En parallèlement, d’autres Régions sont déjà pleinement plongées dans l’ambiance des fêtes. « L’ambiance de fête est quasiment absente, alors qu’il ne reste plus qu’une semaine avant Noël », se plaint un père de famille qui espère admirer les décorations dans la ville.

Beaucoup se demandent si cette situation est liée à une politique de restrictions budgétaires menée par l’Etat. « Les décorations lumineuses à Antaninarenina fait partie intégrante des traditions de Noël. Aujourd’hui, on se demande même s’il y en aura », confient certains habitants, déçus par ce changement soudain.

Face à ces critiques, les responsables au sein de la Commune urbaine d’Antananarivo apportent des précisions. Selon eux, la préparation est encore en cours. Les travaux d’aménagement du jardin d’Ambohijatovo seraient actuellement en phase de finalisation. Ce site a été désigné comme l’unique espace destiné à accueillir les décorations de Noël cette année. Reste à savoir si cette initiative suffira à recréer l’esprit de Noël tant attendu par les habitants d’Antananarivo. En attendant, la Capitale demeure plongée dans une atmosphère sobre, loin de l’effervescence festive qui faisait autrefois la fierté des gens lors des fêtes de fin d’année.

Le marché de la volaille au ralenti

Les fêtes de Noël et de fin d’année débutent doucement à Madagascar. Selon Mbola, épicière à Ankadikely-Ilafy, la période n’est pas très animée jusqu’à présent. « Les prix des produits de première nécessité n’ont pas beaucoup changé par rapport à l’an dernier, mais le pouvoir d’achat des consommateurs reste limité », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, le marché de la volaille connaît un ralentissement. Une responsable au sein d’une entreprise dénommée « Vorona matavy Antsirabe sy vokatra an-drano eto Madagasikara » confirme cette tendance. Cette dernière explique que de nombreux clients souhaitent acheter, mais qu’ils sont freinés par la hausse du coût de la vie et les difficultés quotidiennes.

Par rapport à l’an dernier, le nombre de commandes a clairement diminué. « Avant, le pouvoir d’achat était meilleur et les clients n’hésitaient pas à acheter. Aujourd’hui, ils sont beaucoup plus prudents et réfléchissent davantage avant de dépenser. Cette prudence se reflète aussi dans les prix, qui ont légèrement augmenté », a ajouté la responsable. Toutefois, cette hausse ne vise pas à augmenter les marges des vendeurs, selon elle. « Elle résulte du coût élevé de l’alimentation, des soins et de l’entretien des volailles, ainsi que des problèmes liés à l’insécurité qui font augmenter les dépenses et les risques pour les éleveurs » a-t-elle expliqué. Ainsi, les clients aussi bien que les producteurs rencontrent des difficultés.

Les consommateurs subissent la hausse du coût de la vie et les éleveurs doivent faire face à l’insécurité et à l’augmentation des coûts. Les volailles moins chères, comme le canard, le canard musqué et le poulet, sont déjà largement vendues. En revanche, les volailles grasses restent disponibles pour ceux qui peuvent dépenser 35.000 ariary et plus, et seules les oies sont encore nombreuses sur le marché pour Noël et les fêtes de fin d’année. En cette période de fête, le canard se vend de 35.000 à 50.000 ariary, le canard musqué s’achète à partir de 35.000 à 70.000 ariary, le prix d’une dinde oscille de 80 000 à 150.000 ariary, et l’oie se vend de 60.000 à 150.000 ariary.

Budget limité au niveau des ménages

La morosité de l’ambiance festive en cette fin d’année se constate auprès des ménages, surtout ceux modestes. En fait, la plupart des familles ne disposent pas d’un budget spécifique pour les fêtes, notamment pour la Nativité. « Pour notre cas, nous avons ressorti le sapin et les décorations de l’année dernière, sans acheter de nouvelles pièces. Heureusement qu’ils sont encore en bon état », nous confie Rado A., fonctionnaire et père de famille modeste. Bon nombre de ménages ont fait pareil afin de limiter les dépenses.

« Nous avons expliqué aux enfants que le Père Noël ne passera pas cette année, après la récente situation de crise à Madagascar. Cela veut dire qu’ils ne recevront pas les jouets et cadeaux qu’ils ont commandés. Toutefois, nous allons les en acheter mais à titre symbolique. J’ai déjà repéré quelques jouets à moins de 10.000 ariary dans un magasin », témoigne Domoina C., téléconseillère et mère de 3 enfants. D’autres familles ont supprimé l’achat de vêtements et accessoires pour Noël, en privilégiant le menu festif : entrée, plat de résistance et dessert. « Pour les 24 et 25 décembre, l’année dernière, nous avons dépensé au total 150.000 ariary pour les vêtements, jouets et nourriture, mais ce budget sera réduit de moitié cette année, vu la situation actuelle. Ce sera également le cas pour la fin d’année et le nouvel an », résume Fanja R., femme au foyer.

Pour les familles aisées, les préparatifs des fêtes de fin d’année vont bon train, sans changement spécifique au niveau du budget. Quant aux ménages qui vivent dans une situation de précarité, les fêtes s’annoncent soucieuses, voire catastrophiques. La lueur d’espoir et la magie de Noël semblent absents...

Blanchiment d’argent - Madagascar reste parmi les économies les plus exposées en 2025

Publié le jeudi, 18 décembre 2025Madagascar figure toujours parmi les pays les plus à risque en matière de blanchiment d’argent selon l’évaluation mondiale 2025 du Basel AML Index. Sur 177 pays analysés, la Grande île occupe le 16e rang avec un score de 6,77 sur 10, un niveau qui traduit une forte vulnérabilité du système financier. A l’échelle mondiale, le risque global recule légèrement, mais cette amélioration ne profite pas réellement à l’économie malagasy. Comparé à des pays considérés comme plus transparents, à l’image de la Finlande affichant un score nettement plus faible, Madagascar reste classé dans la zone rouge. Pour les acteurs économiques, ce positionnement constitue un signal négatif. « Ce type de classement influence directement la perception des investisseurs étrangers », confie un analyste financier local, soulignant que les partenaires internationaux accordent une grande importance à la traçabilité des flux financiers. Malgré une dynamique encourageante observée dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, Madagascar peine à suivre le mouvement. Cette situation fragilise la crédibilité du pays sur les marchés et complique l’accès aux financements extérieurs, alors même que l’économie nationale a besoin de capitaux pour soutenir la croissance et l’emploi.

Economie informelle

Les facteurs expliquant ce classement préoccupant sont bien identifiés. Le poids de l’économie informelle reste élevé, rendant difficile le suivi des transactions et la lutte contre les circuits illégaux. A cela s’ajoutent la corruption et les trafics liés aux ressources naturelles, notamment le bois précieux, qui continuent d’alimenter des flux financiers opaques. Bien que des réformes législatives aient été engagées pour se conformer aux normes internationales, leur application concrète demeure limitée. « Les textes existent, mais leur mise en œuvre sur le terrain manque encore d’efficacité », reconnaît un responsable d’une institution publique impliquée dans la lutte contre le blanchiment. Des structures comme le SAMIFIN tentent de renforcer la surveillance financière, malgré des moyens humains et techniques restreints. Le rapport met aussi en évidence le contraste avec des pays africains ayant réussi à améliorer leur notation grâce à des actions plus visibles. Pour Madagascar, l’enjeu économique est majeur. Sans progrès tangibles, le risque de sanctions et de méfiance accrue des marchés persiste, ce qui pourrait freiner durablement les investissements et la compétitivité du pays.

Agenda du week-end

Publié le jeudi, 18 décembre 2025Vendredi 19 décembre

Samoëla

Ce soir, le Vieux Carré de Behoririka, également connu sous le nom de Piment Café, s’apprête à vibrer au rythme d’un événement musical d’exception. La scène, emblématique du centre-ville d’Antananarivo, accueillera le retour tant attendu de Samoëla, figure incontournable du « Vazo miteny » (chanson à texte). Après une tournée régionale qui a conquis un large public, l’artiste, accompagné de ses musiciens et choristes, promettent une soirée mémorable, où leur énergie communicative et leurs mélodies envoûtantes enflammeront le cœur du public. Sur scène, Samoëla ne se contente pas de chanter. Il devient véritablement le chef d’orchestre d’un univers sonore unique, transportant les spectateurs dans un voyage musical empreint d’émotion et de passion. Parmi les morceaux à l’affiche, le tout nouveau titre « Tsi-hay tsi-hay » fait déjà sensation. D’ailleurs, cette chanson est souvent diffusée en boucle sur les ondes de la capitale.

Khaleba

Après une pause sur la scène musicale, Khaleba, le célèbre chanteur originaire de Morondava, se prépare à faire son grand retour. Connu pour ses performances énergiques et son répertoire éclectique, il donnera un concert ce soir à l’hôtel Le Glacier, Analakely, un lieu emblématique de la capitale. L’interprète de « Sitrany tsy manambaly » promet un spectacle chaleureux, mêlant « tsapiky », « mangaliba » et « slows » pour enflammer le public. Son style unique, fusion de rythmes traditionnels et de sonorités modernes, lui a permis de conquérir un large public, tant local qu’à l’étranger. Parmi ses morceaux phares figurent « Magneny », « Vibrez les mains » et « Separé », qui continuent d’animer les soirées. Accompagné d’une équipe dynamique, Khaleba sait créer une ambiance électrisante, faisant de chaque concert un moment de partage intense. Son talent et sa passion font de lui une figure incontournable de la scène musicale malagasy.

Raboussa

Raboussa, classé parmi les icônes du rap malagasy, demeure au sommet de sa carrière malgré les années qui passent. Véritable source d’inspiration pour la génération des années 1990-2000, ce quadragénaire continue de faire vibrer la scène musicale locale avec une énergie intacte. Sa longévité et son dynamisme illustrent sa passion profonde et son engagement envers son art qu’il ne souhaite pas abandonner. Ce soir à partir de 21 heures, il investira la salle de La City, Ivandry pour une soirée de retrouvailles avec ses fans dévoués. Entre morceaux rétro et créations contemporaines, Raboussa promet un spectacle riche en émotions, où paroles et mélodies transporteront son public fidèle, fidèle à son style unique et à sa notoriété grandissante. Une soirée à ne pas manquer pour célébrer l’empreinte indélébile de ce grand artiste.

Ce soir, la scène de La Teinturerie, sise à Ampasanimalo accueillera le guitariste Anjara R. pour une soirée musicale éclectique. Accompagné de Vatsiahy Ravaloson au clavier, Tonny Mahefa à la basse et Kevy Rakotoarivelo à la batterie, il proposera un répertoire mêlant jazz, rock instrumental moderne et musique du terroir. Anjara R. explore avec finesse le dialogue entre tradition et modernité, entre improvisation libre et rigueur technique. Sa démarche artistique vise à trouver un équilibre subtil où chaque influence trouve sa place sans étouffer l’émotion. Sur scène, il livre une musique énergique, exigeante mais profondément sensible, où la virtuosité sert l’émotion et le récit musical. Chaque morceau devient une expérience vivante, oscillant entre douceur et intensité, la guitare devenant un véritable vecteur d’expression. Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de musique authentique et passionnée.

Dimanche 21 décembre

Chorale Orimbato

A l’approche de Noël 2025, la chorale Orimbato d’Ambatonakanga organise un concert exceptionnel intitulé « En qui j’espère ? », placé sous le signe de l’espérance, de la foi et du partage. Ce rendez-vous culturel et spirituel, prévu le dimanche 21 décembre à 15h 30 au Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga, invite le public à une immersion profonde dans la tradition chrétienne à travers une sélection de douze chants inspirés du message d’amour, de paix et de confiance en Dieu. La première partie évoquera la recherche du Sauveur, avec des psaumes et hymnes illustrant la soif divine, comme « Manopy ny Masoko » ou « Comme Brame le Cerf ». La seconde partie célèbrera la venue d’Emmanuel, porteur d’espérance, avec des chants traditionnels et modernes, dont « Christmas Canon » ou « Majesté ». Une narration biblique et un tableau vivant renforceront la dimension sacrée de l’événement. Gratuit et ouvert à tous, ce concert vise à insuffler confiance et lumière en cette fin d’année, en s’appuyant sur Jérémie 14:22 : « Nous espérons en toi ».

« Rheg the Gang »

Ce dimanche, les mélomanes s’apprêtent à vibrer au rythme du « hard rock » avec le concert tant attendu de Rheg Rakotonirina et ses compagnons. Organisé par Oto Prod By Reg, cet événement exceptionnel mettra en lumière le groupe « Rheg the Gang », un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique métal et de ses dérivés. La salle du CLT Tsiadana ouvrira ses portes dès 14 heures pour accueillir un spectacle intense, mêlant genres « Metal », « Heavy Metal » et « Hardcore ». Plus de trois heures de riffs électriques, de solos endiablés et d’énergie brute promettent de faire vibrer le public. Les passionnés de sonorité puissante et de sensations fortes pourront ainsi profiter d’une soirée mémorable, où la passion et le talent du groupe « Rheg the Gang » vont pleinement s’exprimer.

Si.R

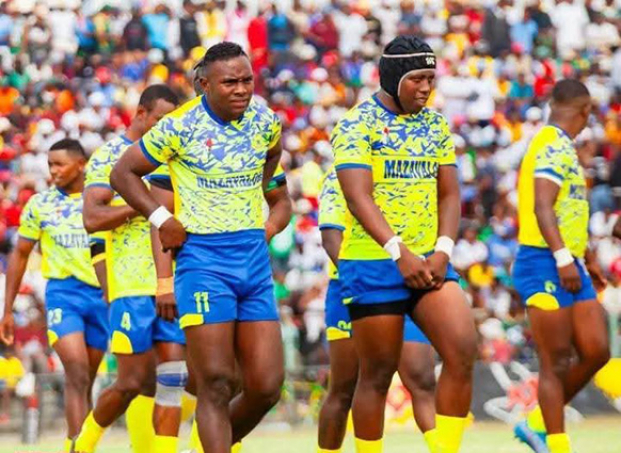

125e anniversaire du Rugby malagasy - CEA et COSFA en pôle d’attraction

Publié le jeudi, 18 décembre 2025Une journée à ne pas manquer pour célébrer 125 ans de passion ovale à Madagascar.A l’occasion de la célébration du 125e anniversaire du Rugby malagasy, la fédération donne rendez-vous aux passionnés ce dimanche 21 décembre au stade Makis Andohatapenaka pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du défi, de la rivalité sportive et de la fête.

Baptisée « Des matchs de défi », cette affiche promet un programme dense et relevé, réunissant plusieurs catégories du rugby national. Les hostilités débuteront dès 9 heures avec le match de défi D1 dames opposant le FTM d’Anjanahary au FTFA d’Antohomadinika, une confrontation attendue entre deux formations ambitieuses.

A 11 heures, place au match de barrage inter-régions, où le COSM du Sud défiera le XV Bananes, avec en jeu une suprématie régionale et un billet pour l’élite.

L’après-midi sera marqué par deux chocs majeurs : à 13 heures, en Top 20, le JSTA d’Anosizato affrontera le SOE Rugby, avant le point d’orgue de la journée à 15 heures, un match de défi Top 12 entre le CEA d’Andranomanalina et le COSFA Rugby.

E.F.

La UNE du 181225

Publié le mercredi, 17 décembre 2025

Meurtre d'une étudiante à Mahajanga - Le couple voisin de la victime devant la Justice

Publié le mercredi, 17 décembre 2025Le 10 décembre dernier, le corps sans vie de Félicia Armand Jaozandry, une étudiante de 29 ans, a été découvert sous le lit de ses voisins, dans le quartier d'Ambohimandamina, à Mahajanga. Cette tragédie soulève des interrogations sur les circonstances de sa mort.

Sept jours après la découverte macabre, la Police a arrêté les voisins de Félicia qui détiendraient des éléments cruciaux pouvant les incriminer. Et dès hier même, ces derniers devraient être présentés devant le Parquet du tribunal de première instance de Mahajanga. Selon les autorités, la dépouille de Félicia a été cachée sous le lit conjugal, et des preuves solides commencent à émerger. Parmi celles-ci, le fait que les époux auraient tenté de se débarrasser du téléphone de la victime, vendu peu après le crime.

Fil infos

- Ministre Hanitra Razafimanantsoa - « 2026 l'année de la Concertation, 2027 l'année des élections »

- La Vérité devient hebdomadaire

- Refondation - Le chef de l’État reconnaît une guerre intestine

- Grève surprise à l’Hôtel Carlton - Les salariés dénoncent une « mise au chômage technique » sans préavis

- Université d’Antananarivo - Le Dr Alain Mérieux honoré du titre de Docteur Honoris Causa

- Mpox - Madagascar sous surveillance sanitaire de ses îles voisines

- Polyclinique Ilafy - Des mesures temporaires évoquées par le gouvernement pour les patients dialysés

- Prime à la HCC - Le ministère de l’Économie et des Finances clarifie

- Haute Cour constitutionnelle - Les primes de la honte

- Message du nouvel an - « C’est en mon âme et conscience que j’ai fait le choix de m’écarter » dixit Rajoelina

Editorial

-

Opération délicate

Le faux et l’usage de faux envahissent l’Administration, grand « A » s’il vous plaît, à savoir le domaine général qui englobe tous les secteurs d’activités de l’Etat ou de la République. Faux et usages de faux, du jargon populaire « fosika », faux diplômes ou certificats de fin d’étude gangrènent presque tous les Corps de métier de l’Administration entre autres les départements clés comme l’Enseignement supérieur, l’Education nationale, la Justice, la Régie financière, les Forces de défense et de la sécurité (FDS), etc. Les concours d’entrée dans l’administration publique sont infestés de faux dossiers. Des diplômes de Baccalauréat, de Licence, de Master I ou II se trouvent les plus menacés. Il y a eu même certains de faux diplômes de Doctorat !